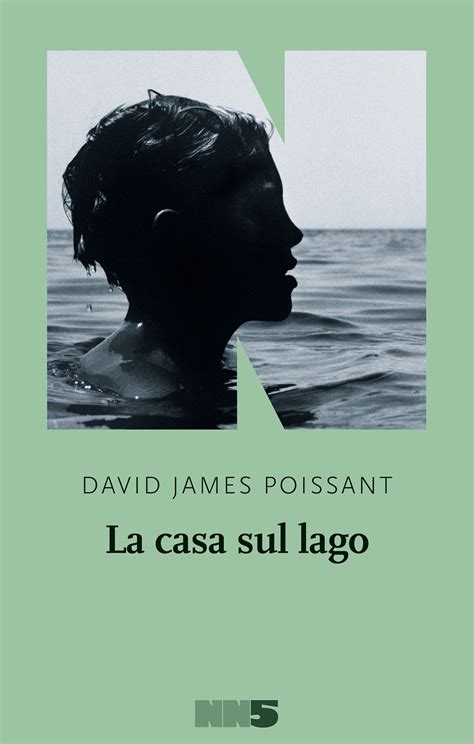

Pubblichiamo per gentile concessione di NN Editore la nota del traduttore di Gioia Guerzoni a La casa sul lago, il secondo libro di David James Poissant, romanzo molto atteso dopo l’esordio con la raccolta di racconti Il paradiso degli animali (NN Editore). Di queste e di alcune altre delle più recenti traduzioni della sua lunga carriera abbiamo chiacchierato con Gioia.

Quando ho letto il romanzo di Poissant lo aspettavo trepidante perché avevo tradotto i racconti con grande gioia. Lì i protagonisti erano dei perdenti. Qui anche, ma all’interno di quello strano zoo che è la famiglia – americana e liberal, in questo caso. A mano a mano che leggevo, però, mi rendevo conto che mi erano tutti antipatici, o comunque, non li avrei voluti come amici. Proprio nessuno di loro. Non aiuta il fatto che io non abbia dimestichezza con le strutture familiari, non frequentandole più da parecchio tempo per destino o per scelta.

L’altra cosa strana è che ho tradotto questo libro durante il lockdown, e siccome da qualche mese abito su un’isola greca, ho passato molto tempo in beata solitudo. Con il mestiere che faccio sono abituata alla solitudine e in genere non mi pesa, ma in questo caso te la dovevi far andare bene ed essere allenata si è rivelato un vantaggio.

Mentre entravo nelle vite di tutti questi personaggi – e Poissant ti prende e ti trascina nella casa sul lago con grande maestria, e ti tiene inchiodato lì perché vuoi sapere, vuoi capire, e prendi le parti, cosa ancora più ammirevole per un autore che non ti presenta gente simpatica – è stato un po’ come avere una famiglia intorno, quindi non ero poi del tutto sola, e a tratti mi dicevo, Be’, meno male che non ce l’ho una famiglia. Allora, siccome non vedo i legami di sangue come qualcosa di fondante, ho pensato al significato della parola stessa, «famiglia», oltre a quello che significa per me. Il dizionario etimologico mi ha insegnato questa origine interessante che non conoscevo: l’etimologia della parola famiglia è da ricondursi al termine osco fama = casa, da cui il latino famīlia, cioè l’insieme dei fammeli (moglie, figli, servi e schiavi del pater familias, il capo della gens). Pertanto famiglia, in senso stretto e originario, significa piccola comunità di «persone che abitano nella stessa casa».

Le cose, gli oggetti, i libri, sono stati per due mesi e mezzo faama, casa, nel senso di focolare, di rifugio, mentre le persone, la tribù che ho creato qui, e quella da sempre lontana e sparpagliata nel mondo che questa lontananza ha reso ancora più vicina, sono state presenti tanto da farmi sentire parte di una famiglia molto allargata.

Non ho fatto grandi pensate sulla traduzione in sé, che non presentava particolari nodi, non tanto da scriverci qualcosa di interessante. Però, certo, il tema della famiglia, o meglio delle relazioni familiari è il fulcro del romanzo, da cui si espandono a raggiera tutti i temi collegati: matrimonio, infedeltà, amore e odio tra genitori, tra fratelli, e poi anche omosessualità, aborto. Ma soprattutto, e questo mi ha affascinato davvero, si sente in questo romanzo la solitudine estrema – «la distanza tra loro è una galassia nera come l’inchiostro» – di ciascun membro della famiglia, che spesso, pur non essendo mai solo, si comporta come se lo fosse. Non dice, finge, nasconde, decide senza chiedere.

La famiglia in tutta la sua messiness.

Affascinante, grazie a Poissant, per chi la ama, per chi la detesta, per chi non la capisce, e per chi non ce l’ha e preferisce, come me, una «comunità umana», come l’ha definita Le Guin:

Casa non è mamma e papà e sorella e fratello. Casa non è dove ti devono far entrare. No, non è un luogo. La casa è immaginaria.

La casa immaginaria viene al mondo ed è reale, più reale di qualsiasi altro luogo, ma non la puoi raggiungere a meno che la tua gente non ti mostri come immaginarla. Chiunque sia la tua gente. La tua gente potrebbe non essere imparentata con te. Potrebbe non aver mai parlato la tua lingua, o essere morta da mille anni. Forse la tua gente non è altro che parole stampate sulla carta, fantasmi di voci, ombre di idee. Ma possono guidarti fino a casa. Sono la tua comunità umana1.

Alcuni anni fa in un’altra nota del traduttore, quella di Paradisi minori di Megan Mayhew Bergman (NN Editore), hai scritto che i racconti di Mayhew Bergman contengono «una grande quantità di gentilezza. È la gentilezza umanista, quella di Vonnegut, ma anche di Saunders, o di Poissant. Per Vonnegut, l’unica regola fondamentale nella vita è ricordarsi di essere gentili». Quel libro è del 2017, allora di Poissant avevi tradotto solo Il paradiso degli animali e La casa sul lago doveva ancora arrivare. Parlaci di questa gentilezza. Che cosa rendeva già allora Poissant uno scrittore gentile, degno di stare accanto a Vonnegut e Saunders? E la gentilezza del Poissant del Paradiso degli animali, l’hai ritrovata anche in questo romanzo?Nel suo primo libro nutriva forse più speranza negli esseri umani. Sono passati quattro anni e sono stati quattro anni di Trump. Lo scarto tra il primo libro e questo romanzo sta nella politica americana. Il tono di Poissant è più sottilmente inferocito per la situazione del suo Paese. Ci sono alcuni scambi piuttosto importanti in merito nel romanzo, però sempre con un’accettazione di fondo; non è mai arrogante, non c’è mai nello sguardo dell’autore un giudizio morale sui suoi personaggi, anche nel raccontare Michael, che fa un lavoro insulso, beve e ha votato Trump, però nel corso della narrazione Poissant si ammorbidisce e fa una critica molto realistica alla sinistra americana, che ha fatto danni negli Stati Uniti, come in tutto il mondo. Poissant, pur rimanendo sempre molto delicato, tra le righe ha fatto emergere dettagli molto forti, anche se non espliciti, del suo pensiero rispetto alla politica. E questo è interessante perché è un processo di maturazione. Rimane in Poissant la stessa gentilezza dell’esordio, ma qui si accompagna a un’attenzione nuova per captare gli umori di chi non la pensa come te. Riuscire ad accettare prospettive diverse dalla nostra è abbastanza incredibile di questi tempi, perché siamo abituati, anche grazie ai social, a bloccare tutto quello che è diverso. Anche il finale, che a me sarebbe piaciuto un po’ più sferzante, pur non essendo un happy ending esprime tutta la gentilezza della persona di Poissant, perché arriva dopo aver raccontato questa famiglia in tutta la sua problematicità. La famiglia è un dispendio di energie enorme, questo libro lo fa capire benissimo: tutte queste facciate, questo dover fingere di essere qualcun altro, questa solitudine profondissima, quest’incapacità di parlarsi. Penso che molti possano rispecchiarsi in questo libro, perché sono in tanti a vivere dinamiche familiari tra il complicato e il disfunzionale.

Per questo mi ricorda Vonnegut, che era una iena per certi versi e si leggono tantissime cose su di lui e sul suo caratteraccio, ma accolse i figli della sorella quando lei e il cognato vennero a mancare, si raccattò tutto questo bambinume e li tenne con sé. Sia lui che Huxley dissero che in definitiva la cosa più importante nella vita è essere gentili, nonostante le loro asperità, e il fatto che comunque erano personaggi fuori dalle righe. Mentre Poissant è un tenero, un ragazzo della porta accanto. Sia Poissant di Il paradiso degli animali, Bergman che Malone di Animali in salvo hanno uno sguardo che è intenerito dal genere umano, compassionevole nel senso originario di cum patire, di soffrire insieme. È uno sguardo che non trovo invece in Sally Rooney o nella Roupenian, per esempio, che mi infastidiscono perché mi sembrano scritture che mancano di calore umano. Ma forse mi sbaglio, è proprio una mia cosa istintiva.

Nello stesso periodo in cui usciva La casa sul lago di Poissant, è uscito in Italia anche un altro libro tradotto da te, un romanzo molto atteso: La morte in mano di Ottessa Moshfegh, caso editoriale con Il mio anno di riposo e oblio. Poissant e Moshfegh colgono entrambi molto bene lo spirito del nostro tempo, eppure sono autori diversissimi, laddove Poissant è lo scrittore gentile che ha appena scritto un romanzo in cui racconta una famiglia, per quanto disfunzionale, piena di amore, invece Moshfegh è un’autrice diabolica che racconta solo personaggi di una solitudine micidiale. Come è stato tradurre a breve distanza due libri così diversi, così attesi?

La morte in mano è un libro molto intelligente su come ci raccontiamo delle storie, sull’autonarrazione in senso letterale. Si parla tanto di auto fiction e in questo caso è il personaggio a metterla in pratica: s’immagina una storia e s’imbastisce un libro intero nella fantasia, basandosi sul nulla. Rispetto al romanzo precedente di Moshfegh troviamo una protagonista meno glamour: questa vecchietta che si improvvisa investigatrice di un giallo che non esiste, e si rende conto solo dopo una vita e un anno di vedovanza che suo marito era uno stronzo. Pur essendo cupo fa anche molto ridere e il fatto che sia tutto nella sua testa è una costruzione incredibile.

A livello di traduzione Moshfegh e Poissant non presentano grandi problemi. Trovare la voce è sempre difficile, a volte ci riesci solo dopo un bel po’ di pagine, però nel caso di Moshfegh e Poissant il traduttore si confronta con impianti e strutture grammaticali molto classici.

Nella postfazione di La casa sul lago infatti dici che la traduzione non presentava particolari nodi e il testo italiano che ci hai restituito è terso, la prosa scorre fluida senza incagliarsi mai, c’è uno straordinario nitore. Credi che questa immediatezza ed essenzialità di Poissant, il suo riuscire a essere semplice senza essere banale, sia uno dei punti di forza della sua scrittura? Al di là dei temi e del tono, di cui abbiamo parlato, cosa rende, a livello stilistico, questo scrittore una delle giovani voci più notevoli emerse nel panorama letterario mondiale negli ultimi anni?

Sono scrittori che maneggiano bene la lingua, che ti prendono per mano. Poissant e Moshfegh sono entrambi talentuosi, e mi pare che abbiano studiato scrittura creativa – anche se non tutti gli scrittori che hanno seguito questi corsi e insegnano sono altrettanto bravi. Entrambi adottano uno stile classico per temi non classici, non è un tipo di scrittura sperimentale. Diversamente per esempio, Teju Cole ha una scrittura tersa, ma anche se a una prima lettura ti appare tutto chiarissimo quando cominci a tradurre capisci che devi girare molte frasi, non perché scriva male, anzi, ma perché ha un tipo di pensiero molto più involuto e complesso, che ti costringe a fare più acrobazie. Come Jenny Offill, che è tutta aforismi, haiku, battute, riferimenti alla cultura statunitense senza spiegazioni. Se traduco in modo più letterale Offill, Teju Cole o Siri Hustvedt, ad esempio, viene fuori una schifezza. Faccio questo mestiere da venticinque anni e ho tradotto più di cento libri – non tutti con piacere e non tutti felicemente immagino, però confrontandomi con gli allievi dei corsi di traduzione vedo che per loro rappresentano degli ostacoli anche aspetti della traduzione per cui invece io ormai ho sviluppato degli automatismi. Per quello ogni tanto mi piace insegnare – perché mi costringe a riflettere su cose che do per scontate.

Poissant è edito da NN, Moshfegh da Feltrinelli. Un piccolo editore indipendente nato da pochi anni e un grande marchio storico dell’editoria italiana. Quali sono le differenze, se ci sono, nel collaborare con realtà così diverse?

Ho un rapporto consolidato sia con Fabio Muzi di Feltrinelli sia con Eugenia Dubini di NN. Ho conosciuto Eugenia tramite Instagram e quando poi ci siamo incontrate di persona a una festa e mi ha detto «Sto per aprire una casa editrice», io le ho risposto «Meraviglioso!», e allora lei: «Ah finalmente, tutti mi danno della pazza». Mi ero entusiasmata e le avevo dato una serie di nomi di colleghi in gamba e avevo iniziato a leggere per lei. Invece la collaborazione con Feltrinelli è nata tanti anni fa, con una specie di gara di traduzione. «Abbiamo scelto la tua!» «Ah. È che non so se quel libro è nelle mie corde» (leggi: non mi piace il libro. ovviamente avevo altre offerte, se no non facevo la snob). «Allora se vuoi avremmo quest’altro autore indiano…» «Sì!». Fatta.

Lo scouting è parte del mio lavoro e a varie case editrici faccio proposte, totalmente diverse. Molti degli autori che segnalo a NN vengono valutati, invece nel caso di altre case editrici, specialmente più grandi, se li prendono in considerazione il processo decisionale è molto più lungo e gerarchizzato, c’è tutta una piramide che deve dare l’ok. Con tutte le case editrici con cui lavoro ho ottimi rapporti sia con gli editor che con i revisori (penso a 66th&22nd, o anche Codice, Einaudi, Contrasto, Mondadori, Bompiani) e in caso di dubbi ho la possibilità di discutere all’inizio per capire come funziona la voce, o di presentare una decina di pagine di prova. Non serve per autori come Poissant, Moshfegh o Offill che ho già tradotto e che so che continueranno ad affidarmi. Quando invece affronto autori nuovi, magari con uno stile complesso, chiedo di fare una prova, non per dimostrare di saper tradurre – me la cavo ma resto umile –, ma per verificare di aver azzeccato la voce.

La storia della traduzione è stata a lungo una storia di invisibilità. Ad eccezione di alcuni nomi illustri i traduttori sono oscuri. Eppure si tratta di un mestiere con una forte componente autoriale – dopotutto il testo che leggiamo in traduzione è completamente tuo, certo con lo scopo di restituire quello di un altro, ma dalla prima all’ultima parola in italiano è comunque scritto da te. È attraverso il tuo testo che alla grande maggioranza dei lettori italiani giungono le voci degli autori esteri e quindi la cultura letteraria di altri Paesi. Avverti nel lavorare la responsabilità del ruolo di mediazione che svolgi? Secondo te i traduttori meriterebbero maggiore riconoscimento? Ci vorrebbero più iniziative come lo spazio che NN lascia in postfazione o come la scelta del Saggiatore di riportarne il nome in copertina?

Come ha scritto Claudia Zonghetti, la nostra migliore traduttrice dal russo: «Non mi sento autrice, ma sono sicuramente l’autrice della traduzione». L’autore ha una pagina bianca mentre noi abbiamo le orme dell’autore. Molti traduttori vogliono essere considerati alla pari degli autori, però è un mestiere diverso. Io mi sento molto più vicina a chi realizza le copie dei quadri, ai falsari. Io non ho l’impiccio della trama; più lavori e più ti rendi conto, soprattutto con i bei libri, di quanto sia complessa l’architettura di una storia. Quando diventi amico degli scrittori, e io lo sono di quasi tutti quelli che ho tradotto, ti accorgi che questa pagina bianca, questo salto nel vuoto con cui si confrontano ogni giorno, crea scompensi, ossessioni, depressioni, paura – molti detestano il mestiere di scrivere – mentre noi traduttori possiamo annoiarci o divertirci, faticare più o meno ma è davvero un altro tipo di mestiere, una ossessione guidata, forse, perché miri alla perfezione già sapendo che non esiste.

Certo siamo pagati male, ma quando ho iniziato a vent’anni se avessi voluto guadagnare bene avrei fatto l’interprete. La filiera editoriale è tutta fatta di gente pagata male. Rispetto a quando ho iniziato io penso sia peggio ora perché all’epoca a livello di formazione l’offerta era limitata, adesso ci sono corsi dappertutto, ma il mercato continua a essere saturo. È dura sopravvivere, ma lo è sempre stato. Dovremmo cominciare a pretendere compensi più equi rifiutando cifre patetiche e facendo rete, scambiando informazioni tra colleghi. Il discorso che abbiamo fatto sulla gentilezza nella scrittura credo valga per tutto e che la generosità ripaghi, io ho sempre segnalato allievi e condiviso contatti. Insomma, è dura come per tutti i freelance, però io non ho mai fatto un giorno in ufficio e ne sono immensamente grata.

Non mi dispiace fare un lavoro nell’ombra, anzi. Forse perché se avessi voluto finire sotto i riflettori non avrei scelto questa strada, avrei fatto qualcosa che richiede più ego. Cito ancora Claudia Zonghetti, che parlava di «diventare trasparenti come vetro»: quello che conta è restituire il piacere della lettura. Purtroppo però negli ultimi anni mi pare che le traduzioni sciatte siano aumentate, anche perché tutti ormai si improvvisano traduttori – finalmente è diventato cool! – e le revisioni scarseggiano, visto che bisogna far quadrare i conti. Sarebbe bello che certe case editrici seguissero una politica di tradurre meno ma meglio.

Per me questo mestiere sta tutto qui: nel restituire il piacere che provo nel tradurre un libro; e se il lettore si dimentica del tutto che è un libro tradotto (bene) mentre legge a me va benissimo, l’importante è che se ne renda conto, prima, dopo o quando gli pare.

Nota

1. da Ursula K. Le Guin, Dreams Must Explain Themselves: The Selected Non-Fiction

Photo Credits

Copertina – Edgar Berg, The space between us

Ritratti di David James Poissant – Ashley Iguanta