Stupro, suicidio, pedofilia, zoofilia, cannibalismo, necrofilia, incesto. Se esistesse l’album di figurine dei tabù sarebbe Nefando (Polidoro, traduzione di Massimiliano Bonatto) e Mónica Ojeda, la sua autrice, in questo romanzo avrebbe completato la collezione. Grazie a un interessantissimo pezzo di Alessia Dulbecco, uscito su L’Indiscreto in questi giorni, ho imparato che i trigger warning non sono di per sé tanto meno problematici dei contenuti da cui sono pensati per tutelarci; sicché si segnalano così in apertura tutte le nefandezze che si incontrano tra le pagine di Nefando non con l’erronea presunzione di proteggere da qualcosa che potrebbe turbare la sensibilità di chi legge, ma come avvertimento, come sfida se lo si preferisce: qua si parla di un libro di difficile digestione. Di un libro che ti dà quella sensazione nota a chi ha amato Lolita: il godere della bellezza di qualcosa di abietto.

Il titolo Nefando, oltre a giocare sulla brutalità di molte delle scene raccontate del libro, è un gioco metaletterario perché al centro della trama c’è, in effetti, un gioco online che si chiama appunto Nefando. Creato dai fratelli Terán, Irene, Emilio e Cecilia, il videogioco comincia sempre con una schermata che mostra una certa scena, ma ciascun utente, a seconda delle azioni che compie o che non compie, crea un percorso di gioco personalizzato; e alcuni di questi percorsi possono sbloccare l’accesso a contenuti pedopornografici. Le vittime degli abusi che appaiono in questi filmati sono i creatori stessi del gioco, quando erano bambini. I fili di trama che si intrecciano in corrispondenza del nodo Nefando si dipanano attraverso le interviste agli ex coinquilini dei Terán: un giovane programmatore, il Cuco Martinez e due giovani studenti aspiranti scrittori, Kiki Ortega e Iván Herrera. Alle interviste si alternano pezzi di scrittura di Ortega, Herrera e dei Téran, nonché i commenti del forum in cui gli utenti condividono il racconto della loro disturbante esperienza di gioco con Nefando.

Come avevo scritto anche del successivo romanzo di Ojeda, Mandibula (uscito in lingua originale dopo Nefando ma in Italia prima), sebbene di cose nel libro ne succedano parecchie – perlopiù disturbanti, in una scala che va da vagamente sinistro, passando per il decisamente sgradevole, fino all’estremo della brutalità – per la sua natura di horror sarebbe un peccato raccontarle. È interessante piuttosto soffermarsi sul lavoro di costruzione che opera Ojeda, che da perfetta Frankenstein mette insieme con diverse parti eterogenee questo suo romanzo mostro.

In Nefando troviamo diversi degli elementi che sarebbero tornati in Mandibula: questa prosa lussureggiante, iperstimolante, densissima, carica di immagini, questa sensazione di guardare la storia, che in Mandibula sarà più cinematografica, qua è più un susseguirsi di spezzoni di video amatoriali; il gusto per lo pseudobiblion, il libro nel libro; la fascinazione per i meandri più reconditi e torbidi della rete e per le cose spaventose che ci si annidano; il lato più oscuro del legame genitori-figli; le dinamiche di un microcosmo chiuso che rispecchia il mondo, che in Mandibula è la scuola e il gruppetto di amiche, in Nefando è l’appartamento condiviso. Alla sua seconda prova (sia in assoluto perché Nefando è il secondo romanzo, sia per i lettori italiani nel seguire Mandibula) Ojeda si dimostra già padrona di uno stile e di un immaginario definiti, già molto avviata nella costruzione di una sua poetica.

I protagonisti di Nefando sono sei coinquilini, sei personaggi che non sono in cerca d’autore, al contrario: sono tutti autori. Ortega e Hérrera si esprimono con la scrittura, il Cuco con il linguaggio di programmazione, Irene, Cecilia ed Emilio Terán con il linguaggio transmediale del loro videogioco. Tutti si osservano, tutti si vampirizzano a vicenda, per intridere del sangue delle storie altrui le proprie creazioni.

E infatti il libro è disseminato di dichiarazioni di poetica. La poetica, il discorso su quello che è esprimibile e comunicabile, è il grande tema del libro insieme al dolore, al trauma e alla violenza. Ma quello che a Ojeda interessa del dolore è sempre la sua espressione, la sua condivisibilità, la sua raccontabilità e quindi anche il tema della sofferenza si riconduce a un discorso di poetica.

È un’ingannatrice magnifica Ojeda, distrae costruendo attorno a chi legge queste architetture complesse, contorte, spettrali, perturbanti, che intonaca del nero dell’horror, ma dietro a tutta questa impalcatura c’è lei; è lei che si è inventata il videogioco Nefando dei Terán, è lei che si ha scritto la Biblioteca del pornoromanzo hype di Ortega, è lei a scrivere i commenti sui forum, fa tutto parte del disturbante, grandioso travestimento con cui camuffa il suo manifesto letterario con la forma narrativa.

Sono tutti figura di Ojeda, è lei indossando la maschera dei suoi personaggi, che dice:

«Un uomo così, retto, ineccepibile, a suo agio con se stesso, a suo agio con la vita, la carriera, lo stipendio, il prestigio da culo stretto, non poteva capire che la letteratura era un vomito rigurgitato da persone come te, duplici e con mille maschere.»

«noi scrittori siamo fatti così: ci piace tirarvi scemi e rincoglionirvi ma senza che vi perdiate; o se vi perdete, vogliamo che vi ritroviate. Alla fin fine non ce ne frega niente di che cosa trova il lettore, se la desolazione o la certezza, però deve trovarci qualcosa, altrimenti il proposito iniziale va a farsi benedire»

«I limiti del linguaggio sono i nostri abissi. […] Valeva la pena articolare ciò che repelle: qualcuno doveva sporcarsi con il linguaggio affinché gli altri potessero vedersi. […] Ciò che è innominabile contiene imperi di lucciole»

Quando leggiamo: «Nefando non era fatto per compiacere nessuno tranne i suoi creatori. […] trascendeva tutti i generi conosciuti e si posizionava in una specie di limbo dell’impostura. […] Non ci giocavi: lo leggevi, ci scavavi, lo spiavi, lo temevi. […] sembrava fosse il gioco a giocarti e non il contrario» Ojeda sta parlando di sé, si sta compiacendo del suo Nefando. Sta ridendo dello scherzo metaletterario che sta facendo con chi legge.

«Ho paura della fragilità del mio corpo, gli confessò una volta Irene, ma la mia mente, anche se si rompesse, è dura come un cactus fiorito.»

Io invece ho paura della scrittura di Ojeda perché è come un cactus fiorito, ti incanta e ti punge, è come la sua creatura nella creatura, il gioco Nefando: ti repelle eppure ti seduce e ti avvince, ti fa sentire giocato.

Photo credits

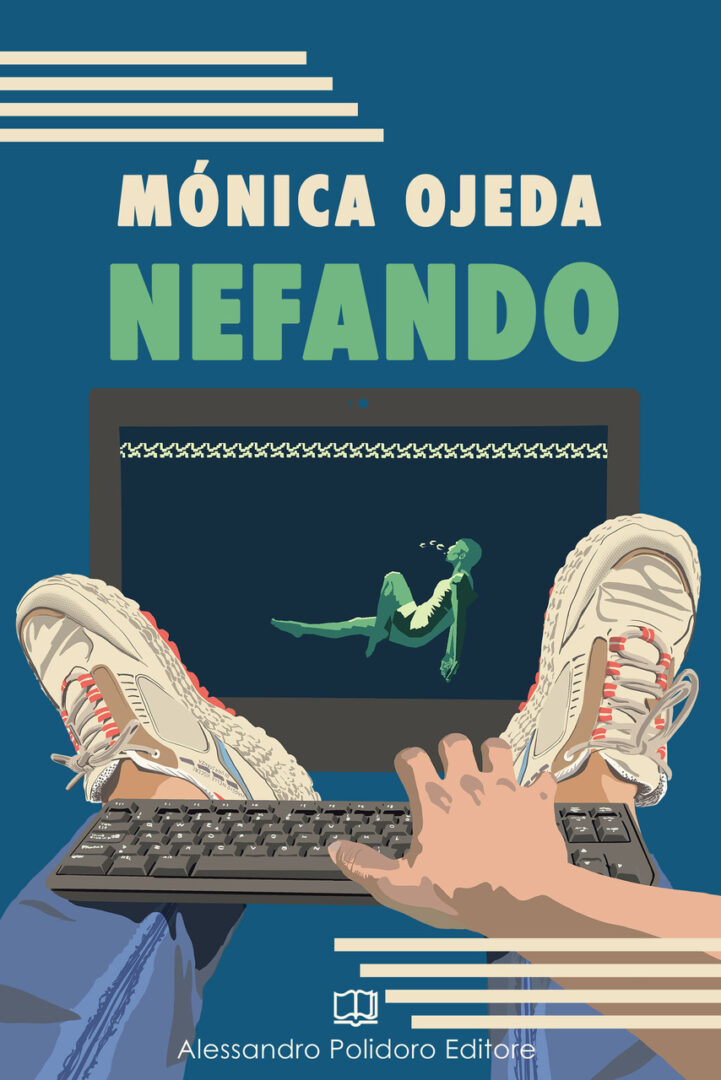

Copertina – Nahel Abdul Hadi tramite Unsplash