.

«Salve, vorrei Il processo di Kafka però non mi ricordo il nome dell’autore.»

L’aneddoto l’ho trovato in un libro pubblicato diversi anni fa in Francia, un bestiario per certi versi simile a una Wunderkammer, interamente dedicato alle domande strambe poste dai lettori ai librai. È una frase pertanto rivelatrice ed è sempre risuonata in me come connaturata allo scrittore praghese e di colpo riaffiorata, mentre una sera rivedevo il film Intervista. Fellini vi racconta tra mille altre cose il tentativo di girare un film ispirato al romanzo America di Franz Kafka. A un certo punto un giornalista giapponese che sta seguendo con una troupe televisiva, insieme all’interprete, il casting e alcune riprese, rivolge al maestro la seguente domanda: «Il film su America, lo girerà in America?»

Bisogna saper cogliere questa sovrapposizione della realtà dell’autore con la sua opera per capire fino in fondo la portata di un romanzo che seppure pensato come omaggio all’opera di Dickens e alla sua visione del mondo, mantiene intatta la cifra kafkiana. Così ce ne descrive la gestazione FK:

«La mia intenzione era, come ora vedo, di scrivere un romanzo di Dickens, arricchito dalle luci più nitide che ho preso dai nostri tempi moderni, e da quelli pallidi che avrei trovato nel mio interno ».

Se lo si legge con dovuta cura ci si renderà conto quasi subito, del resto, che un Kafka ne nasconde quasi sempre un altro.

Franz Kafka scrive il racconto Der Heizer (Il fochista) nell’autunno del 1912. Sarà pubblicata dapprima in una rivista e a seguire in una raccolta di quattordici racconti pubblicata nel 1919 da Kurt Wolff. Si tratta in realtà del primo capitolo del «romanzo americano» pubblicato postumo da Max Brod nel 1927 con il titolo Amerika. Per quanto inscritto nel progetto di romanzo originariamente intitolato Il disperso (Der Verschollene), il racconto aveva una tale autonomia e perfezione compositiva da letteralmente entusiasmare il suo primo editore, S. K. Neumann, al punto di fargli dichiarare poco dopo la sua pubblicazione sulla rivista Kmen: «Il fuochista è da considerarsiin blocco come un’opera d’arte […] Ecco perché ho dedicato a questo racconto l’intero numero della rivista. Franz Kafka è un grande scrittore. Il suo racconto un capolavoro».

Niente del resto è più compiuto di un’opera aperta.

Il mestiere di vivere

Quando, per puro caso, ho incontrato Dominique Diot in una libreria vicino al Faubourg Poissonière, mai avrei immaginato che potessero la sua passione per la letteratura e il suo mestiere di assicuratore trasformare per sempre il mio punto di vista su Kafka e in particolare su Amerika. Che poi tale cosa potesse succedere nello scorcio più kafkiano della città di Parigi dove la Gare du Nord e la Gare de l’Est distano quattro minuti appena di strada con o senza traffico, a dispetto di ogni visione spaziale ragionevole dei segni cardinali, la tal cosa non poteva sorprendermi più di tanto. Perché di fatto fu quello il quartiere più frequentato da Kafka anche per via dei teatri e bordelli durante il suo soggiorno parigino del 1911, dove la rue du Paradis incrocia la rue de la Fidelité, poco distante dall’impasse du Désir; basterebbe rileggere le lettere a Milena per trovare un senso a quella strana triangolazione toponomastica. Dominique Diot, dicevamo, si occupa di assicurazioni per le grandi imprese ed è stato lui a parlarmi dello scrittore, tra gli scaffali di una libreria di un’opera assai poco conosciuta, in cui vi si trovano raccolti tutti gli scritti di Kafka legati alla sua attività di giurista presso l’Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen (Istituto assicurativo per sinistri sul lavoro del Regno di Boemia), dove aveva prestato servizio fino alla pensione anticipata nel 1922. Amtliche Schriften (Klaus Hermsdorf et Benno Wagner) uscito in Germania nel 1984, è stato pubblicato da Einaudi in Italia nel 1988 in versione ridotta con il titolo Relazioni e in inglese a cura di Stanley Corngold, Jack Greenberg et Benno Wagner nel 2009, The office writings, Princeton University Press, Princeton and Oxford. Da questi scritti emerge un Kafka appassionato dal proprio lavoro, diligente, agli antipodi dell’immagine di uno scrittore frustrato, come ce lo descrive per esempio Primo Levi in un lungo articolo, Un’aggressione di nome Franz Kafka, il manifesto, 5 maggio 1983.

Nelle Relazioni ritroviamo al contrario un uomo particolarmente attento durante le ispezioni nelle fabbriche, nelle officine e soprattutto in occasione dei colloqui con gli operai infortunatisi sul luogo di lavoro o di padroni poco sensibili alla sicurezza dei propri dipendenti. Vi troviamo delle foto documentarie, disegni delle macchine accompagnati da didascalie sull’uso corretto delle stesse per limitare al massimo rischi di amputazione, ma soprattutto riflessioni sul difficile mestiere del vivere schierandosi sempre dalla parte dei più umili e degli sfruttati. È stato proprio Dominique Diot a rivelarmi l’importante ruolo giocato da Kafka nella legislazione in vigore nell’Impero austro-ungarico in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Un professore di management, Peter Drucker, ha addirittura attribuito proprio a Kafka la normativa sull’uso del casco di protezione.

Il dottor FK mi piace immaginarlo così. Seduto a una scrivania con il volto appena illuminato dalla lampada. Ha davanti a sé operai mutilati, sfigurati a vita per un’errata manipolazione, un difetto di fabbrica dei macchinari, che lo implorano di seguire la loro causa di servizio. Il giovane funzionario, accigliato, osserva il fascicolo che ha sul tavolo, taciturno e pensoso. «Come sono umili questi uomini…Vengono a sollecitarci. Invece di prendere l’edificio d’assalto e mettere tutto a soqquadro, vengono a sollecitarci» scriverà a Max Brod. E come in un travelling felliniano, capace con un solo movimento di spostare nello spazio e nel tempo la durata della visione, usciamo dall’ufficio per seguire da vicino il sedicenne Karl Rossmann nella sua arringa in difesa del fuochista licenziato sul campo dalla direzione per colpa grave. Tutto d’un pezzo, impassibile davanti al Comandante della nave che l’ha portato in America, contesta una dopo l’altra le accuse rivolte al suo primo cliente in presenza delle autorità portuali da lui stesso convocate. Ne attesta l’innocenza provando altresì la colpevolezza del superiore diretto del fuochista, Roumain Schubal.

Cosa sarà mai successo al giovane ragazzo appena sbarcato oltre oceano, dal bagaglio striminzito, proprietario soltanto di un ombrello, per trasformarlo di punto in bianco in un agguerrito avvocato? Sarà stata la visione, peraltro ingannatrice, di una Statua della Libertà che invece di impugnare una torcia, brandisce una spada vestendo i panni della Dike, dea della Giustizia? E la benda allora? La bilancia? Forse la semplice gratitudine verso la prima persona a essersi preso cura di lui? Un atto dovuto al gigante goffo, il fuochista, che gli aveva prestato soccorso quando, partito alla ricerca dell’ombrello perduto, s’era smarrito nei labirinti dei corridoi e interponti? Silenzio. Azione, si gira. Attendiamo il verdetto che, qualunque esso sia, sarà comunque sfavorevole. Eppure, il ragazzo, a differenza del suo autore non si esime dal dire quel che pensa: «Perché non dici niente?» chiese. «Perché ti fai andar bene tutto?» esclama rivolto al fuochista. È dal primo capitolo che inizia il viaggio del giovane Karl (ma potremmo dire di tutti i protagonisti kafkiani ) nell’universo variegato dei mestieri più disparati, con la descrizione, nei minimi dettagli, dei marchingegni che determinano lo spazio e il tempo d’ogni salariato. A cominciare dalla valigia del ragazzo, per proseguire con la strana scrivania a manovella, grazie alla quale «era possibile effettuare a piacere e secondo il bisogno tutti i cambiamenti e gli spostamenti possibili», o l’ascensore dell’Hotel Occidentale, la macchina da scrivere della piccola Teresa, le impalcature del cantiere o della sedia a rotelle di Brunelda, Kafka ne annota meticolosamente i rischi che ognuna di quelle macchine può far correre a chi ne faccia uso, il pericolo che le abita con tutto il loro potenziale di aggressività e cattività. Il tripalium, condizione necessaria e sufficiente per determinare qualsiasi tipo di “travaglio” professionale, fa da rumore di fondo al rito iniziatico di Karl che si concluderà con lo splendido colloquio d’assunzione al grande teatro di Oklahoma. Eppure, le tre pagine che Kafka consacra all’incidente sul lavoro della madre di Teresa in un cantiere edile, la morte bianca di cui siamo quasi testimoni oculari, rimarranno per sempre impresse nel lettore.

La camera chiara e le strane facce

Quando scopriamo che Karl Rossmann, dopo essere stato allontanato dalla casa del potente zio, contrariamente a quanto da lui creduto, non aveva affatto smarrito la valigia, l’ombrello e il berretto, la nostra attenzione si focalizza su due elementi: l’importanza che il giovane immigrato accorda alla foto fatta con i suoi, e l’ingombrante salame di Verona (offertogli dalla madre poco prima dell’imbarco), maleodorante e personaggio comico e involontario di diversi passaggi nel romanzo.

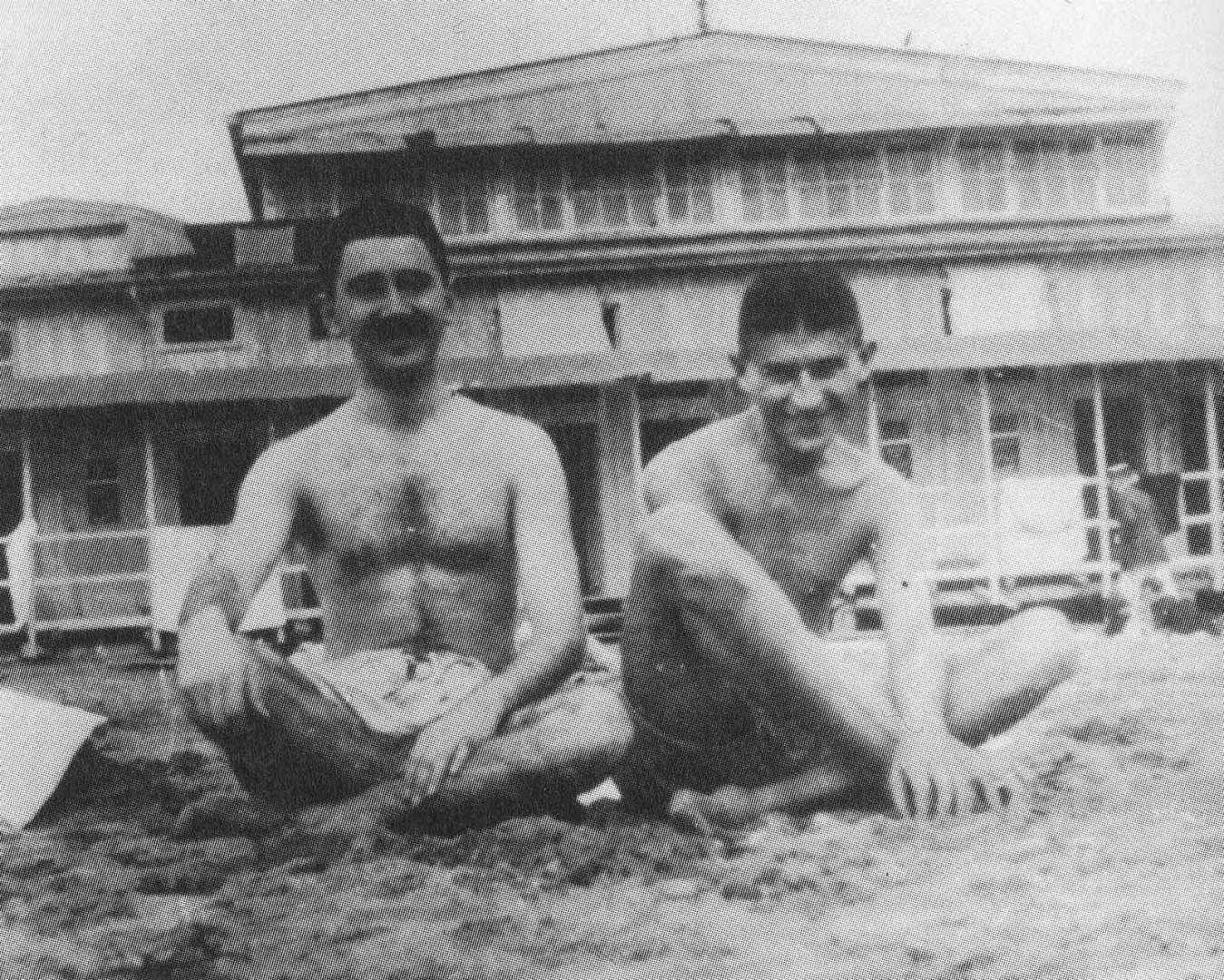

Per capire fino in fondo l’importanza del ruolo della fotografia nell’opera e nella vita di Kafka, è stato ancora una volta Fellini a venirmi in aiuto: precisamente nella scena dell’Intervista che precede la lunga sequenza dedicata alla vita di Karl Rossmann e dei suoi accoliti Robinson e Delamarche in casa di Brunelda. L’assistente di Fellini spiega all’equipe televisiva giapponese come Fellini facesse vivere i suoi personaggi attraverso le facce dei suoi interpreti. Racconta come durante i casting il regista dovesse avere dei veri e propri coup de foudre per una faccia che non avrebbe dovuto in nessun caso lasciare un dubbio nello spettatore sulla corrispondenza tra personaggio e attore. Una fotogenia creativa. Nella sequenza sentiamo la voce fuori campo di Fellini che commenta ogni primo piano: delicato, spirituale, il volto di Karl esprime una gioia di vivere; lo sguardo di Robinson è quello di un seduttore, un po’ scugnizzo; Brunelda, della cantante arrogante, capricciosa, della vittima. Le facce di Fellini sono del resto un vero e proprio marchio di fabbrica, una cifra stilistica del regista e quella stessa ossessione la ritroviamo in Kafka. Al pari del grand solitaire Friedrich Nietzsche, anche a Kafka piaceva fotografare ma soprattutto farsi fotografare. Nel prezioso volume di Wagenbach, il cui sterminato archivio fotografico ricostituisce la ritrattistica in bianco e nero dello scrittore, sono stato particolarmente colpito e affascinato da una foto scattata in spiaggia con Ernst Weiß, in cui si vede Franz Kafka che ride.

Ecco perché non ci sorprende più di tanto l’estrema perizia con cui il giovane Karl Rossmann analizza la foto di famiglia che si trascina in valigia, la descrizione del punctum per riprendere la celebre formula di Roland Barthes, dove a risaltare è la bocca contratta della madre, come di chi avesse appena subito un torto. Se la faccia è lo specchio dell’anima solo la fotografia è capace di rendere visibile, secondo Kafka «il proprio sentimento nascosto».

Come un indiano

Al momento della grande mostra organizzata nel 1984 al Centre Pompidou, Lesiècle de Kafka, un questionario era stato proposto ai visitatori. Una delle domande era: «Se il termine “kafkiano” non esistesse, con quale lo sostituirebbe?»

Facile, no? Felliniano. Il mondo di Fellini «ha qualcosa di kafkiano» per riprendere una citazione della fortunata serie televisiva Breaking Bad. In effetti i grandi temi che irrorano l’immaginario di Kafka e le rêverie di Fellini trovano proprio grazie ad Amerika un punto nevralgico d’incontro che già dagli anni Trenta, per quanto concerne il regista, attraverso la mediazione di Buzzati s’era annunciato. La lettura del racconto, Lo strano viaggio di Domenico Molo, che in seguito sarebbe diventato la sceneggiatura di un film Il viaggio di G. Mastorna, scritta a quattro mani con l’autore del Deserto dei Tartari, ma che non fu mai girato, aveva spinto il regista in quegli abissi del mistero della vita che lo scrittore praghese aveva già sondato.

Sono entrambi testimoni di un secolo che ha visto il valore della morale trasformarsi in bene di consumo, la bellezza in kitsch, la comunità dell’arte in società dello spettacolo. Non è un caso che la sola scena del film Intervista interamente ispirata al romanzo di Kafka sia quella in cui Karl spinge la sedia a rotelle di Brunella per condurla al bordello. La pioggia purtroppo interrompe le riprese che avrebbero potuto tranquillamente concludersi con il celebre ricordo di Kafka annotato nei diari, di quando recatosi al bordello parigino al numero 7 della rue Hanovre, scopre con orrore che è stato dismesso per cedere lo spazio a uffici. Del resto l’assunzione del personale del grande teatro dell’Oklahoma non si svolge in quello che era stato l’ippodromo di Clayton?

Per fortuna irrompono in scena, nel bel mezzo della tempesta degli uomini a cavallo ( il nome tedesco Rossmann comporta i due termini, Ros, cavallo, e Mann, uomo) più precisamente dei pellirossa. E in quel finale di partita ho sentito risuonare il magnifico frammento kafkiano «Wunsch, Indianer zu werden», il desiderio di essere un indiano.

«Ah, se fossi un indiano, ecco qua, pronto, sul cavallo in corsa, obliquo nel vento, scosso da brevi sussulti sul suolo sussultante, fino a gettare gli sproni, che non ci sono, fino a buttare le redini, che non ci sono, fino a intravedere appena la prateria rasata che mi fugge davanti, senza più collo né testa di cavallo.»

(Desiderio di essere un indiano, dai Racconti di Franz Kafka, 1913- trad. G.Zampa, ed. Feltrinelli)

Ogni metamorfosi comporta una scomparsa.

Fellini annuncia davanti alla telecamera che il suo film terminerà con l’assalto degli indiani. «Ecco… il film dovrebbe finire qui, anzi: è finito. Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore: “Ma come?! Finisce così… senza un filo di speranza… un raggio di sole! Ma dammi almeno un raggio di sole!” mi supplicava, alle prime proiezioni dei miei film. Un raggio di sole? Ma, non so… proviamo.»

A quel punto un proiettore lancia una lama di luce nello studio buio ma dura solo pochi istanti. Come quando Max Brod dopo una lunga conversazione con l’amico Franz Kafka, che trattava di temi metafisici e del ruolo di Dio e degli uomini, gli chiese: «Al di fuori di questa manifestazione, di questo mondo che noi conosciamo, ci sarebbe quindi speranza?»

Egli sorrise.

«Oh certo, molta speranza, infinita speranza, ma non per noi.»

Questo articolo, precedentemente apparso su L’Atelier du roman, è stato tradotto dal francese all’italiano dall’autore stesso.

Illustrazione copertina di Daniel Valsesia.