È diventato assai raro imbattersi in un libro che traccia il profilo di uno scrittore situandosi in quella zona intermedia tra biografia critica e romanzo d’una vita letteraria senza cadere nell’errore del troppo documento o del racconto di parte o dell’elogio interpretativo. Un libro, per intenderci, dove saltano i normali equilibri e la scrittura sfugge di mano. Miracoli di questo genere avvengono di rado oggi e non perché le storie che narrano vita e opere di scrittori siano fondate su ricognizioni imprecise e frammentarie, ma perché spesso mancano di quel requisito fondamentale che è la capacità di dare contesto a una figura della letteratura senza cadere nel pettegolezzo e nell’aneddotico.

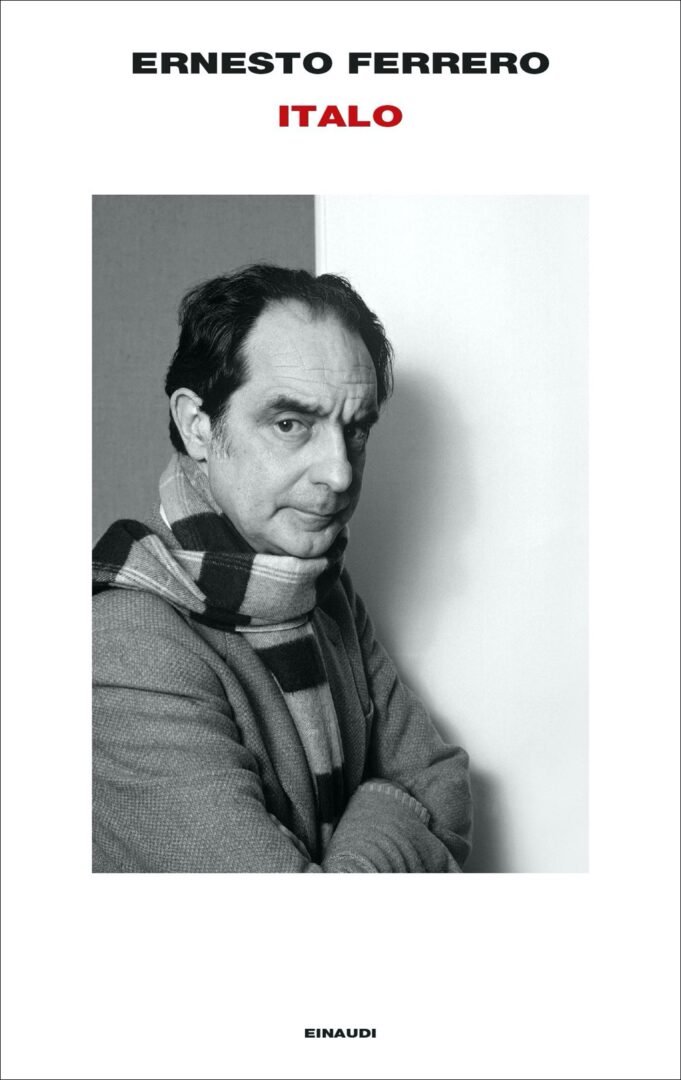

Italo di Ernesto Ferrero (Einaudi Editore) è uno di questi rari miracoli e, va subito detto, invita il lettore alla meraviglia di imbattersi nelle categorie che sono state elencate finora – documento, racconto, elogio – senza però mancare l’appuntamento con il ritratto di uno scrittore che è anche il ritratto di un secolo, il Novecento, che ha cercato invano di realizzare il grande romanzo italiano, la cattedrale dentro cui un popolo tutto potesse trovare ricovero, accoglienza, ospitalità (più o meno al pari di quel che erano stati I promessi sposi o Le confessioni di un italiano per l’Ottocento) ed è incappato invece in chi ha spiegato per filo e per segno come mai non si sia mai arrivati a questo tanto atteso traguardo, cioè in Calvino, il più astuto teorizzatore della forma breve come argine e difesa (e dunque paradossalmente vittoria) da contrapporre all’impossibilità di realizzare la forma lunga.

Ma il miracolo sta anche nell’equilibrio con cui Ferrero tratta la materia, mai un elemento fuori posto, mai un aspetto che, senza nascondere i legami personali (sono noti a tutti i trascorsi di entrambi ai tempi d’oro dell’Einaudi), conduca il discorso fuori dai parametri dell’oggettività, vanificando con il troppo calore dei sentimenti la ricostruzione di una civiltà letteraria. Il calore c’è, com’è giusto, ma passa in second’ordine rispetto alla trama del racconto, all’affastellarsi di notizie, al ventaglio di intuizioni critiche e interpretative (mirabile, per esempio, quando Ferrero mette in relazione la pagina scritta con la conformazione del paesaggio ligure), ben protetto da una strategia stilistica che segna da cima a fondo la scrittura di Ferrero, costruita mattone dopo mattone mediante una mai esibita conoscenza diretta delle fonti, mediante un procedere cronologico, capitoli brevi e mai monotoni, cadenzati sul ticchettio dei vecchi telegrafi, punto e linea, punto e linea, come si addice a un narratore di razza quale Ferrero è sempre stato, cantore di storie che altro non sono poi se non i fantasmi della letteratura e della vita.

Il Calvino che ci viene consegnato in questo libro è personaggio da romanzo storico, un’ombra silenziosa e inquieta che potrebbe essere discesa da qualcuno degli antenati della celebre trilogia, incolpevolmente assunta a bandiera di almeno tre epoche (il dopoguerra, la società di massa, il postmoderno), nonostante abbia sempre cercato di sottrarsi alla posa marmorea, alla vocazione di chi vuole guadagnarsi il piedistallo, adducendo di continuo le ragioni di chi non sa, di chi non è capace, di chi non chiede attenzioni da tribuno. Ferrero punta con decisione in questa direzione quando scrive che con le Fiabe italiane (1956) «comincia quel picconamento della figura dell’autore-autocrate che troverà il suo coronamento in Se una notte d’inverno un viaggiatore» (1979). In ciò Calvino è stato tutt’altro che maestro, anzi un antimaestro, l’emblema cioè di un’antiretorica, di una fuga dalle gabbie ideologiche salvo poi finire imbalsamato in una delle numerosissime formule che ne hanno accompagnato la figura fino ai nostri giorni: Calvino fantastico, Calvino leggero, Calvino illuminista, Calvino enciclopedico, Calvino combinatore, Calvino visionario. Tutto questo lo è certamente. Sono definizioni che rendono bene la natura poliedrica della sua personalità, ma sono pur sempre etichette di comodo, da farmacia accademica e non, al contrario, espressioni di un’identità e di un’appartenenza.

In fondo è proprio questo il risultato finale del ritratto che ci consegna Italo: la fisionomia di un letterato abituato a procedere in controtendenza, senza indulgere nelle mode del momento, anzi con il piglio battagliero di chi va contromano assumendosene i rischi. Potrebbe risultare indicativa, per esempio, la posizione che assume negli anni Cinquanta, in un’epoca votata al racconto della società secondo i paradigmi del realismo, perfino quello di marca ždanovista, pensando che dal suo scrittoio vergono fuori la trilogia dei Nostri antenati e il grande lavoro di selezione condotto in vista delle Fiabe italiane. Ciò non significa che Calvino non si sia interessato di questioni politiche. Anzi sono gli equilibri ideologici a dominare la sua scrivania e in un certo modo il tributo che egli paga alla tessera del PCI rimanda direttamente a quel manipolo di testi in apparenza impregnati di ragioni civili assai più del Visconte dimezzato (1952) o del Barone rampante (1957) o del Cavaliere inesistente (1959). Lo indica Una giornata di uno scrutatore (1963): un racconto a tema elettorale che presto si trasforma in un’indagine sull’umanità afflitta da imperfezioni fisiche. Come non pensare, sempre per aggiungere esempi di questa latente inappropriatezza nei confronti del secolo, che il 1963 è anche l’anno in cui vengono radunate le storie di Marcovaldo, un operaio bene inserito nel quadro di quella narrativa di fabbrica che tanto avrebbe spopolato negli anni a ridosso del boom economico, personaggio però in conflitto con la maschera ideologica dei suoi colleghi, trasognato, velleitario, disposto a patire le angustie della fabbrica in cambio di uno spicchio di natura – i funghi, i colombi, i pesci, le vespe, la luna – che non muore dentro l’orizzonte delle ciminiere, anzi si ribella, causando però solo danni. D’altra parte, sta proprio qui la singolarità di questo individuo strampalato che riproduce le idiosincrasie di chi l’ha messo al mondo. Sicché dovrebbe meravigliare ben poco se nella stagione dominata dal bisogno di una letteratura sostanziata da elementi sociologici Calvino imbocchi la strada che porta all’inesistenza (com’è appunto il corpo del suo Cavaliere) o all’invisibilità, che è la materia prima delle città narrate a Kublai Kan da un visionario Marco Polo in un tempo che non c’è e in una terra che non si vede.

«In un’epoca in cui tanta parte di ciò che esiste non esiste» dichiara in una lettera a Guido Piovene del 24 maggio 1963, dopo aver letto Le Furie (1963), «i temi del nulla e dell’inesistenza diventano i temi fondamentali e impongono opere e immagini ed enunciazioni dai contorni frastagliati ed elusivi». Bisognerebbe domandarsi molto a lungo perché mai Calvino, nel cuore degli anni Cinquanta, in un tempo cioè votato a riconoscere negli oggetti la rappresentazione di una modernità che assumeva le fattezze del miracolo economico e della società dei consumi, abbia scelto di trasmigrare verso il tema dell’inesistenza, anticipando di gran lunga i risultati a cui poi altri sarebbero giunti, declinando questo stesso tema nella nozione di liquidità e di smaterializzazione. Le affermazioni di Calvino, che Ferrero indica come elementi del suo essere in perenne controtendenza, ci portano già dentro i principi di quella poetica che avrebbe condotto alla Leggerezza, la prima delle Lezioni americane (1988), argomento anche questo subdolo, spesso abusato e forse malinteso o, meglio, inteso nella maniera peggiore, come sinonimo di banale superficialità, diventato bandiera del decennio anni Ottanta, derubricato erroneamente sotto l’insegna del disimpegno, dell’edonismo, della selvaggia ricerca di un divertimento che ripagasse le generazioni giovani e meno giovani del tributo pagato al peso degli anni di piombo.

Giunti a questo punto, ci dovremmo domandare se tutto questo può fare di Calvino il vero interprete di un antinovecento. Probabilmente sì, se per antinovecento intendiamo l’atteggiamento di chi anticipa i fenomeni anziché sceglie di accodarsi, rifacendone il verso. Eppure l’etichetta di scrittore antinovecentesco non basta a sciogliere i nodi di una complessità che il libro di Ferrero manifesta a più livelli: la fiaba al posto della realtà, la ricerca spasmodica di un metodo razionale per sfidare il labirinto, una sintassi paratattica invece delle gerarchie ipotattiche, l’invito a «togliere peso» senza intaccare il principio della profondità. A questo punto resta ancora un’ultima cosa da chiedersi ed è se sia vera l’ipotesi di un Calvino frainteso, se cioè l’invito alla leggerezza e alla rapidità quale metodo semplicistico e semplificatorio per nascondere i vizi di un secolo non coincida con una lettura ad usum che proprio il Novecento, giunto al capolinea già negli anni Ottanta, ha deciso di intraprendere per sopravvivere a sé stesso e alla sua imminente fine.

Un Calvino frainteso, disegnato da Ferrero nel ruolo di sentinella, resta un’idea credibile e suggestiva, perfettamente coerente con le aporie di un Novecento anch’esso male interpretato soprattutto nella nozione di modernità. E sarebbe anche il motivo più autentico per cui c’è qualcosa che non torna, un’eredità mancata, un magistero che non ha messo radici se non in pochi fedelissimi, anime di rara umanità e discrete nell’intonare la voce, abituate a sostare nella penombra più che sotto i riflettori della letteratura, come Primo Levi di cui Ferrero si è occupato qualche anno fa – anch’egli, come Calvino, un «alchimista contemporaneo» – o come le tante, care presenze che affollano i capitoli di Album di famiglia (2022) e, prima ancora, dei Migliori anni della nostra vita (2005).