Igort (all’anagrafe Igor Tuveri) è uno degli artisti visuali italiani più stimati al mondo. Nella sua carriera ultra-quarantennale sembra aver vissuto sette vite, attraversando forme d’arte, stili, generi, linguaggi e mondi immaginari completamente diversi fra loro: dal fermento drammatico e glorioso del ’77 bolognese (pubblicando su riviste come Frigidaire e Métal Hurlant) alla fondazione del gruppo Valvoline (accanto a Lorenzo Mattotti, Giorgio Carpinteri, Daniele Brolli, Marcello Jori, Jerry Kramsky, Charles Burns, Massimo Mattioli); dalle collaborazioni con Alter Alter e Les Humanoïdes Associés a quelle pionieristiche, da autore occidentale, con case editrici giapponesi (come Kodansha e Hon Hon do, fondata da Ryuichi Sakamoto); dalla creazione di un orologio Swatch all’esposizione delle proprie opere alla Biennale di Venezia del ’94 (su invito di Pedro Almodóvar e Christian Leigh); dalla fondazione della storica casa editrice Coconino alla più recente Oblomov; dai progetti musicali degli anni ’80 (con gli Slava Trudu!!, Radetzky e gli Isotopi e Los Tres Caballeros) al celebrato esordio da regista con il pluripremiato 5 è il numero perfetto (2019), tratto da un suo fumetto del 2002, film che può vantare interpreti quali Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso e Iaia Forte.

Tutto questo per tacere dei molti premi vinti come autore unico, dell’attività di sceneggiatore, dei due documentari a lui dedicati, del plauso internazionale per i Quaderni Ucraini e Russi, considerati dei punti fermi del graphic journalism. In tutto questo, Igort è direttore della rivista di fumetti più longeva al mondo, linus, e ha pubblicato, per la sua Oblomov, due nuovi libri negli ultimi mesi: il terzo volume dei Quaderni Giapponesi, dal suggestivo sottotitolo Moga Mobo Mostri, e Inchiostro su carta, antologia delle illustrazioni realizzate in tutta la sua carriera.

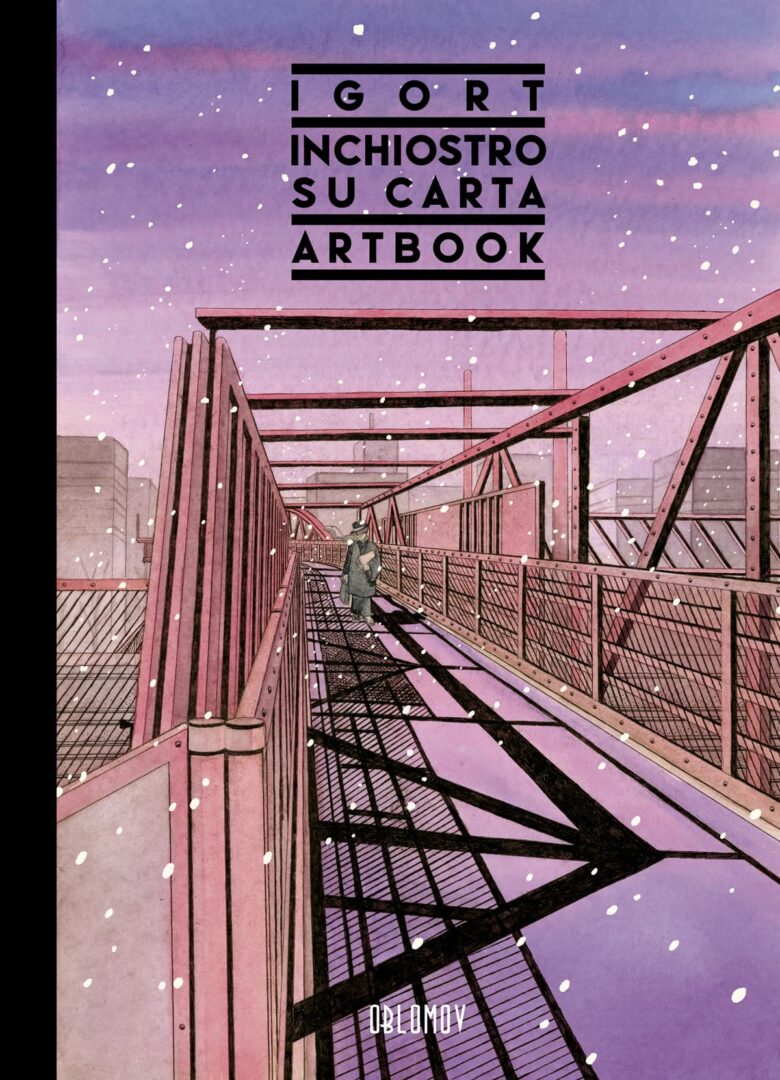

Un volume, quest’ultimo, che viene descritto così dall’autore nelle prime pagine: «Questo libro, in un certo senso, è un viaggio: raccoglie tanti disegni eseguiti on the road, su un treno, un battello o in aereo, in stanze di albergo, o in case dall’altra parte del pianeta, o più semplicemente nel silenzio del mio studio. E insegue il disegno nelle sue diverse incarnazioni, sulla linea e nelle macchie, studiato o improvvisato, giocato sulle stesure coprenti o sulle trasparenze, con tanti colori o con pochissimi. Disegnare è un’avventura, e se si aprono le porte della mente (come dicevano un tempo gli psichedelici) non ha virtualmente confini, perciò a volte non comprendo bene chi disegna e ripercorre sempre le stesse strade, le stesse forme. Per me disegnare, raccontare significa mettersi nei guai, cercare quel che ancora non conosco».

In questa lunga conversazione abbiamo affrontato diversi aspetti delle sue opere, approfondendo in particolare questa capacità di sguardo trasversale: Igort è uno spirito mercuriale che, come insegna la sapienza ermetica, mescola alto e basso, punk e zen, eros e ascesi. Questa è solo una delle nostre conversazioni possibili, in cui si può passare senza accorgercene dagli Skiantos a Satie, da Ed Wood a Tarkovskij, da Henry Miller alla Bhagavad Gita. Un’apertura mentale che era tratto distintivo di un suo vecchio amico, il compianto Franco Battiato, inevitabilmente ricordato con profondo affetto in questo colloquio.

Com’è nata l’idea del tuo nuovo libro, Inchiostro su carta?

Come al solito si parte con un’idea e poi nel cammino si scoprono nuove cose. L’idea era quella di un’antologia di disegni. In realtà, rispetto a miei compagni di strada come Carpinteri e Mattotti, che amano molto le illustrazioni, sono sempre meno “sensibile”, meno affascinato dalle immagini singole. Ho sempre amato il disegno come strumento per raccontare, la sequenza. Il linguaggio del fumetto è un’arte magica che ti consente di rappresentare con pochi strumenti ciò che al cinema necessiterebbe di budget da kolossal, per essere realizzato. Per questo amo autori che utilizzano il disegno in maniera anche modesta, devota al racconto, per così dire, come Chester Gould o Jacques Tardi.

Però, negli anni, è capitato spesso che mi chiedessero manifesti o illustrazioni, e poi, dopo diversi anni, con la serie dei Quaderni Giapponesi ho cominciato a fare degli acquarelli e a costruire il racconto attorno ad essi. Sono oltre quarant’anni che pubblico immagini, ed è sorta, quasi in punta di piedi, l’idea di realizzare un libro che fosse non una mera antologia, ma un viaggio attraverso questi disegni, qualcuno ha scritto «un’autobiografia attraverso i disegni». Non ci avevo pensato, ma in fondo le tappe diverse sono ben rappresentate, credo. Certo ci sarebbero materiali per altri volumi, ma per ora rimane un punto. Un volume che testimonia una ricerca.

Mentre impaginavo è apparso evidente che nel tempo mi interessasse una riflessione sull’idea di rappresentazione. In molte tradizioni spirituali, c’è l’interdizione della rappresentazione, ovvero si condanna l’idea che col disegno si faccia da specchio al mondo. Questo è un punto su cui rifletto spesso: credo che bisogna essere molto lucidi quando si affronta il disegno. Rimango un po’ esterrefatto quando diversi miei colleghi si pongono davanti al disegno come se l’unico problema fosse la simulazione volumetrica. Quando leggo i diari di Saul Steinberg, un autore che ha usato un’intelligenza acuta e finissima nel rappresentare, si comprende quanto sia distante da questo approccio. Steinberg ha giocato con i concetti, con l’idea di segno, che ha ridefinito costantemente. Poi le prospettive… sono celebri le sue visioni dall’alto in cui scrive i nomi delle vie, dei fiumi. In questo modo rende la rappresentazione una cartina, denunciandone la falsificazione del disegnare “la realtà”. Si crea un corto circuito tra l’idea di prospettiva “realistica” e la simbolizzazione geometrica, di una carta geografica. Stessa ricerca sui volti, le maschere. Ecco penso che il disegno vada indagato come strumento di conoscenza, di crescita di consapevolezza, espansione della coscienza, si sarebbe detto in altre epoche.

Credo di non essermi mai veramente adagiato, durante questo mio percorso si possono trovare disegni con la linea, altri con le macchie, altri con colori a olio, altri ad acquarello, altri giocati sulle trasparenze, oppure sulle stratificazioni con le matite colorate, o con i pennarelli Pantone. Ho disegnato su ogni sorta di supporto… In questo senso, il libro è un viaggio e parla della sfida di sintetizzare il racconto in un singolo disegno e delle problematiche, difficoltà, scoperte, che ogni disegno ha significato per me. Un tipo di racconto molto diverso dal fumetto, che invece si basa sulla continuity, sulla sequenza. Questo libro per me è un diario di bordo, sulle domande che mi sono posto, durante tutti questi anni. E i piccoli appunti sulle tecniche o sulla collocazione (una copertina, o una rivista, raccontano forse come sia cambiato il senso stesso del disegnare, in tutti questi anni).

Inchiostro su carta copre la tua intera carriera?

Sì, ci sono dai disegni antichi, antecedenti al periodo di Valvoline, fino agli ultimi. Si va da grandi disegni a matita a sguardi neo-primitivi a omaggi al futurismo, al cubismo, all’espressionismo. Nei primi anni Ottanta il gruppo di cui facevo parte, Valvoline, portò questo al fumetto: l’idea che si potesse contaminare con ricerche artistiche proprie delle avanguardie. Questo fece arrabbiare molti ed esaltò altri, più aperti. La sezione finale è ipoteticamente intitolata Mondi possibili ed è dedicata all’esplorazione di prospettive rovesciate, sghembe, distorte, legate all’idea del fantastico, della distopia, della raffigurazione futuribile. Ci sono poi dei disegni più delicati, tutti giocati sulla linea. L’accostamento tra i vari disegni non rispetta un ordine cronologico, cercavo un dialogo tra le composizioni o i colori, una musica che conducesse il lettore a una sorta di scoperta, se possibile. Ecco, ci sono disegni che hanno qualcosa in comune, eppure sono stati eseguiti a distanza di 30 anni uno dall’altro.

Ovviamente, è stata l’occasione anche per raccontare aneddoti e riportare dialoghi con altri autori. Ad esempio, con Tullio Pericoli, che è un disegnatore straordinario, ci siamo incontrati a Milano e abbiamo parlato per quaranta minuti… di nasi. Se ci avesse sentito qualcuno, probabilmente ci avrebbe fatto internare! Poi ci siamo rincontrati a Tokyo e siamo rimasti a parlare per due ore della “memoria della mano”, ovvero la capacità della mano di avere quasi una memoria interna, autonoma. Entrambi amiamo la “scrittura automatica” surrealista. Comunque ci sarebbe tanto da dire, da pubblicare, chiaro. In generale, parlando di questo libro si tratta di un’antologia minima, una sintesi di oltre quarant’anni di carriera.

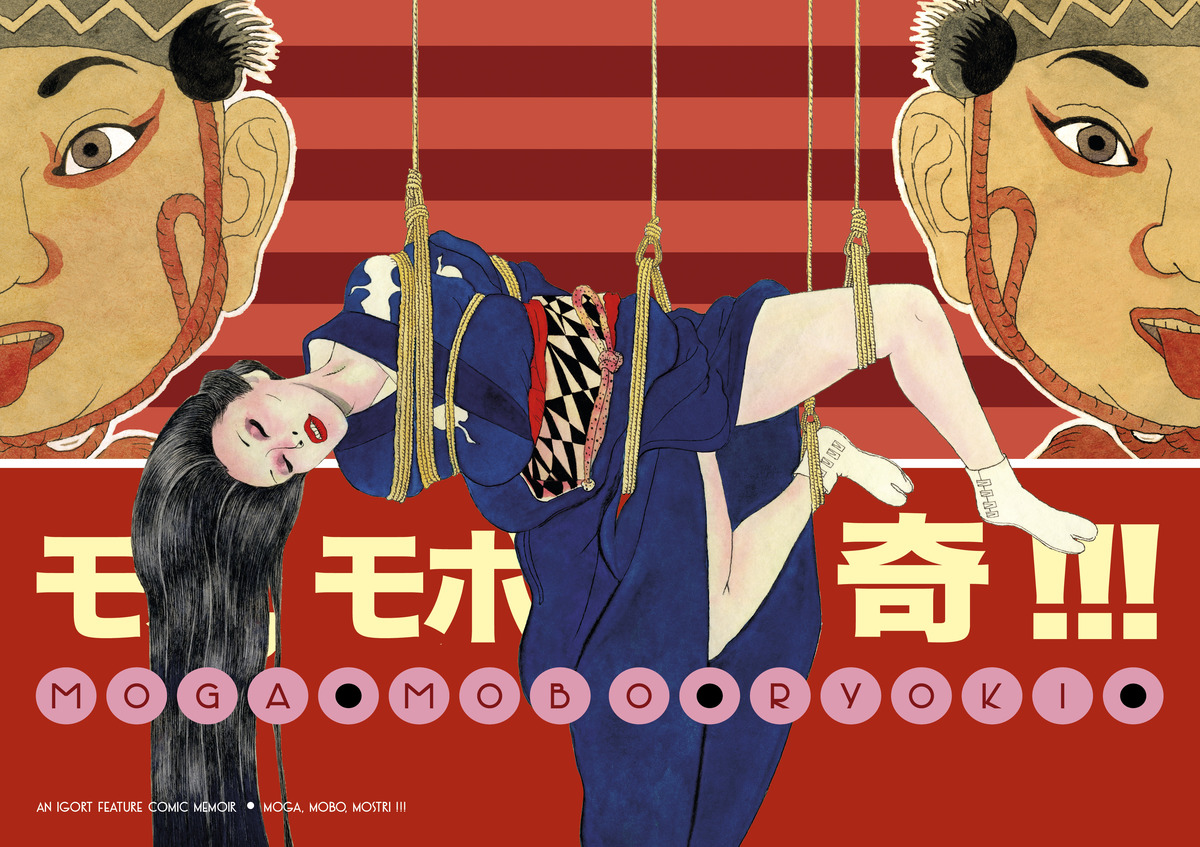

La tua precedente pubblicazione, il terzo volume dei Quaderni Giapponesi. Moga, Mobo, Mostri compie una trilogia che appare come un monumento alla cultura giapponese: in particolare, a certe forme dell’arte giapponese, alla commistione di alto e basso. Ancora di più esplori questo aspetto, già presente nel tuo primo volume, in cui, come già scrissi, la tua arte «sfiora altezze mistiche e scende nelle atmosfere più torbide».

Il mondo, come insegna Conrad, è fatto di contrasti, di aspetti diversi attorcigliati l’uno all’altro. Questo vale anche nella spiritualità. Spesso la mistica è associata a figure angelicate, ma pensiamo ad esempio a divinità come Bhairava, l’aspetto distruttore del dio Shiva. Un dio compassionevole e terribile insieme. In particolare, per capire una società complessa come quella giapponese e, soprattutto, una qualità di esplorazione dell’intimo, non sia possibile relegarne le coordinate estetiche a una sola esplorazione del sublime. Anche perché il sublime, come loro insegnano, nella loro stessa tradizione iconografica, è complesso e articolato.

I più raffinati illustratori giapponesi dell’ukiyo-e (“il mondo fluttuante”, linguaggio artistico nato nel periodo Edo, il nostro Ottocento, dopo la riapertura del blocco mercantile) come Kitagawa Utamaro, erano dei grandi specialisti di ciò che all’epoca veniva considerata pornografia. Eppure quanta delicatezza in quei segni, in quelle masse. Meraviglia pura. Allora, vedi, se si tratta di cercare di comprendere a fondo, non si può ricorrere agli schemi. Alle forme di comodo. Nella mia ricognizione e frequentazione continua della cultura giapponese, cerco di analizzare quelle che sono anche le radici profonde di questo segreto. Un segreto a volte davvero poco conosciuto anche agli stessi giapponesi. Quando parlavo, ad esempio, con degli amici giapponesi dell’Ero-Guro, mi dicevano che attualmente sono pochi a conoscerlo oggi in patria. Parliamo di un movimento artistico molto moderno, fondato su uno humour grottesco, non-sense, in cui l’esplorazione dell’erotismo si unisce a una profonda riflessione esistenziale, ovvero un ambito tradizionalmente non intriso di umorismo.

Com’è nata l’ispirazione per il terzo volume dei Quaderni Giapponesi?

L’idea di questo terzo quaderno si è dipanata man mano, come sempre mi capita: sorge il desiderio di esplorare una certa “zona”, e attraverso i miei strumenti, il racconto e il disegno, progressivamente la visione viene messa a fuoco. È come una nebbia che si dirada, e tu improvvisamente capisci cosa cercavi. Quando accade è molto emozionante.

In questo volume c’è stata l’occasione di giocare, per così dire, di sfidare a duello sul piano del disegno i grandi maestri. Mi sono divertito molto a ridisegnare, reinventare, modificare le composizioni, le anatomie, lo spettro cromatico dei maestri giapponesi degli ultimi secoli. Per esempio, Yoshitoshi, l’inventore del muzan-e, le cosiddette “immagini sanguinarie”, un grande virtuoso del disegno, rappresentava per me una sorta di personalità artistica che incuteva quasi soggezione per la sua maestria ed estrema eleganza. Dunque, ho preso i suoi disegni e li ho reinventati, ho cambiato i colori, le anatomie. È stata un’esperienza importante. Che mi ha fatto crescere e mi ha regalato azzardi cromatici un tempo per me impensabili. Su Toshio Saeki ho rifatto un’immagine ma l’ho ambientata un secolo prima, cambiava del tutto. I colori sono diventati altri ed è sorta una ricerca sulla “grazia” grafica che a Saeki non interessava, ma a me moltissimo.

Questa idea di riappropriazione è presente sia nella musica classica, pensiamo a Béla Bartók che prendeva temi della musica popolare e li inseriva nelle sue composizioni, che in quella punk, pensiamo ai Devo che si appropriano di Satisfaction e dicono che l’hanno composta loro, tredici anni dopo i Rolling Stones, di fatto azzerando il piano temporale, manco fossero allievi di Florenskij. Questa idea di ridisegnare le opere degli artisti che mi hanno influenzato l’ho applicata anche a un caro amico come Suehiro Maruo, che ho avuto l’onore di pubblicare per primo in Europa. Mi affascinava l’idea di mettermi a raccontare cosa rappresentano per me questi artisti. Culturalmente, mi sento un uomo di frontiera tra Est e Ovest, per cui posso capire quanto ci sia in Yamaamoto Takato di osservazione del fumetto americano (certi legni combusti degni di Jack Kirby) e con lui mi sono divertito a mutare la composizione inserendo elementi che diventavano protagonisti visivi. Un umile omaggio al talento di miei colleghi molto amati. Questa forma di racconto-saccheggio lo ritrovi in alcuni narratori contemporanei, pensa a Emmanuel Carrère che quando ti racconta Limonov o Philip K. Dick ti invita a immergerti idealmente in un mondo loro, quando in realtà si tratta di un gioco di prestigio. In men che non si dica sei nel suo mondo e vedi attraverso il suo sguardo.

Forse, è un’evoluzione del postmoderno, nella sua accezione più alta.

Credo sia ancora oltre. Nel postmoderno c’è un’idea di distanza neutra, le cose diverse che costituiscono gli elementi del racconto sono una accozzaglia eterogenea. Il fatto di farle convivere è l’operazione. Puoi vedere un dipinto sacro e di fianco il codice a barre. Voglio dire: c’è un atteggiamento, ironico, sarcastico, cinico in fin dei conti. Io parlo invece di appropriazione a fine emotivo. Mi interessa l’emozione, non il sorriso disincantato. Anzi, se possibile cerco l’incanto ingenuo. Ed era così, per me, anche negli anni ’80 quando il postmoderno trionfava.

Sì, infatti intendevo non nell’accezione warholiana, più in quella di T.S. Eliot, o Pound, che ad esempio mescolano i Veda, Dante e Baudelaire e li fanno diventare la stessa carne e lo stesso sangue nella loro poesia.

In quel senso sì, è un’idea presente anche in Burroughs e Picasso che, come Eliot, dicevano che bisogna rubare il più possibile. Ma per me non è solo una riflessione teorica: mi sento come un alchimista che nel suo laboratorio si mette a utilizzare determinati elementi, i cui composti gemmano e generano nuove sostanze. Ovvero, nuove forme estetiche, nuovi percorsi narrativi. Il mio è anche un viaggio nel colore, un perdersi in queste composizioni cromatiche, al di là delle categorie. Al di là delle contrapposizioni tra grazioso e brutale, innocente e turpe.

La cultura orientale insegna proprio il superamento di queste categorie come irriducibilmente contrapposte. Ma anche i nostri grandi geni artistici occidentali del Novecento. La poetica della violenza è una delle chiavi attraverso le quali il cinema ha fatto da lettino dello psicanalista della società. Così come Scorsese lo ha fatto per l’America, così lo ha fatto Pasolini per l’Italia del Dopoguerra, un’Italia sbandata e miserabile nella cui polvere si cela la bellezza. Il mio è un invito a non cercare la bellezza nei luoghi deputati. Dietro certe convenzioni spesso si cela pura demagogia. Pasolini sembra dire che la bellezza è celata nella polvere, nella miseria, nei gesti miserabili. Bisogna saperla cogliere.

Non a caso lui usò, in una scena memorabile, la Passione di Bach per commentare la lotta di Accattone nella polvere, spiegando proprio come nella degradazione di Accattone risiedesse il Sacro.

Esatto. Quella scena per me è paradigmatica: l’uso della musica in quella scena è magistrale, rappresenta la poetica pura di Pasolini. Ed è questa la sua grande lezione che non va dimenticata. La mia sfida è rilanciare questa visione. Tengo a specificare che la ricerca spirituale non è solo nel senso della sublimità. Anche perché nella spiritualità, ad esempio nello Zen, c’è anche molta violenza.

La stessa disciplina del meditante è una imposizione violenta nei confronti del proprio corpo e della propria attenzione…

Come tu sai bene, prova a stare seduto 3 ore, 33 minuti e 33 secondi! Per citare le famose iperboli numerologiche orientali. Ma è attraverso questa imposizione su sé stessi che si accede alla conoscenza. Non si può ridurre tutto a una cartolina.

C’è un momento illuminante in Moga, Mobo, Mostri, quando chiedi a Maruo se gli fa paura il grottesco e lui risponde «Sì, lo temo. Ma lo disegno ugualmente». Questo approccio artistico delinea un percorso di conoscenza di quella che Jung chiamava Ombra.

Certo, infatti attraverso la sfida alle proprie paure, attraverso l’abbandono di sé nel vuoto avviene il processo di distillazione di una visione. Lui sorrideva quando io riconoscevo nei suoi disegni delle simbologie esoteriche che anche tu conosci: mantra, simboli, formule magiche, anche legate al demoniaco. Maruo è un disegnatore puro, che non fa nemmeno mettere mano agli assistenti alle sue tavole. Il suo è un percorso privato, e questa sua unicità rende la sua arte qualcosa di profondamente autentico. Lo dico senza indugiare sulla retorica legata al concetto di “arte”, che mi stufa parecchio. Quando parlo di arte autentica parlo di qualcosa di essenziale, di fondamentalmente nudo.

Questo mi fa pensare al titolo del secondo volume dei Quaderni Giapponesi. Il Vagabondo del Manga. Un gioco di parole rivelatore, perché oltre all’ovvio omaggio ai Vagabondi del Dharma di Kerouac, che schiuse l’immaginario orientale a molti lettori occidentali, induce a riflettere sulla connessione tra arte e dharma (legge interiore). In India, ad esempio, l’arte è il Marga Samgita, un percorso di liberazione. La disciplina quotidiana dell’artista è una forma di Dharma, al di là del fatto che ciò che si rappresenta sia sacro o osceno.

Una volta ho visto un’opera con un titolo rivelatore: In repetition Ecstasy. Nello Zen usi una pratica, che coinvolge il fisico, per andare nel piano metafisico. Trascendere il fisico dunque. Sia che usi l’arte di disporre i fiori, l’ikebana, l’arte della calligrafia (shodō), la pittura (zen-ga), le arti marziali, come il tiro con l’arco (Kyu-dō), l’aikido, il karate, il kendo o l’arte della spada. Cos’ha a che fare uno strumento con la spiritualità? Tutto. Perché bisogna addomesticare il corpo attraverso una serie di gesti rituali, ripetuti fino a quando una certa coscienza razionale si addormenta e ne sorge un’altra. Pasolini e Mishima insegnano che è nell’idea del canonico che si cela la menzogna, che si devono percorrere altre vie. Una volta, dopo la proiezione di Manga-Do, documentario su uno dei miei ultimi viaggi in Giappone, mi hanno chiesto come potessi conciliare questo aspetto di ricerca spirituale con un noir come 5, il numero perfetto. Questo vuol dire rimanere in superficie.

Non avevano evidentemente letto Dostoevskij.

Appunto. Il mio, per me, è un film morale, perché pone delle domande dostoevskijane. E credi che per comprendere la realtà bisogna esplorare anche il lato meno luminoso. Io voglio bene a chi intraprende un cammino spirituale, ad esempio, ma il limite di alcune discipline è quello di conferire uno sguardo settario. Bisogna vedere sempre anche altri punti di vista. Una delle conversazioni ricorrenti con Battiato era proprio l’idea che il sublime e il cialtrone possono stare insieme. La realtà apparente in sé ha un aspetto ingannevole.

Non posso non chiederti un ricordo di Battiato, grande artista e grande ricercatore spirituale, e del vostro rapporto di amicizia e scambio intellettuale.

La prima volta ci siamo incontrati alla fine degli anni ’70, direi che fosse certamente prima dell’uscita dell’album L’Era del Cinghiale Bianco. Lo incontrai ai giardini pubblici di Cagliari, dove si esibiva Alfredo Cohen, musicista e uomo di teatro oggi dimenticato. Battiato lo accompagnava al violino. Strumento che in quel periodo studiava con Giusto Pio. Poi ci rincontrammo ai tempi di Patriots e dopo, ancora, nel suo periodo orchestrale, quando aveva pressoché eliminato la batteria nelle esecuzioni dal vivo. In seguito abbiamo cominciato a frequentarci un pochino, dieci anni fa circa, perché avevo bisogno della sua consulenza come punto di riferimento sui temi della ricerca mistica. Ho avuto con lui delle conversazioni molto profonde quando ho iniziato a lavorare ai Quaderni Mistici, in cui abbiamo ripercorso insieme le tappe della storia della spiritualità.

Avevamo poi un amico in comune, Francesco Messina, ricercatore spirituale, produttore musicale, uomo molto raffinato, e grafico sublime, che per Battiato disegnò storiche copertine, e a cui, a mia volta, presentai Ryuchi Sakamoto. Con Battiato c’era un rapporto di complicità, anche professionale. Collaborai alla sceneggiatura del suo film su Georg Friedrich Händel, purtroppo mai realizzato. Mi ricordo una volta che ci telefonammo mentre lui stava provando all’Arena di Verona con Antony and the Johnsons. Ero preoccupato perché stavo cambiando molto la sua sceneggiatura. Lo volli avvertire, e lui mi rassicurò: ma non devi preoccuparti, lo fai per il bene del film. Poi ovviamente discutemmo molto!

Conservo ancora delle sue lettere con consigli di letture, c’era un grande scambio in questo senso, ad esempio riguardo le ricerche di David Bohm sulla fisica quantistica. Nella sua casa di Milo aveva pile e pile di libri di ogni tradizione spirituale. C’era anche una mezza idea di realizzare un libro insieme, sul terreno comune della creatività, poiché anche lui disegnava e io stesso suono. Ma al di là di ciò, c’era complicità perché parlavamo di tutto, dalla musica alla spiritualità, con l’idea di poter andare oltre a etichette e convenzioni.

Quale aspetto ricordi di più, dal punto di vista caratteriale?

Aveva forte l’idea della predestinazione. Ed era effettivamente distaccato dai beni materiali. Mi raccontò di quando da ragazzo finalmente era riuscito a coronare il sogno di avere un pianoforte tutto suo. Lo aveva rimediato in un convento di suore, le quali erano convinte che non funzionasse. In realtà, aveva semplicemente il “fermacorde”, una sbarra avvitata che fissa le corde quando il piano viene trasportato. Quindi glielo regalarono: un pianoforte a coda bellissimo, un sogno. Lui lo mise in terrazzo, non avevano spazio in casa. Poi suo padre se lo giocò e lo perse immediatamente. Durò lo spazio di una notte in quella casa, e il mattino seguente glielo portarono via. Quando gli chiesi come ci fosse rimasto, lui fece spallucce, mi disse che non era mai stato attaccato alle cose materiali. Ed era vero: quando lo andai a trovare nella sua casa di Milo, per lavorare al film, nella sua libreria principale scelse dei libri, alcuni anche rari, tra quelli che stava leggendo in quel momento, pensava che ci sarebbero stati d’aiuto nella stesura della sceneggiatura Händel. Lui li prese e me li donò, in seguito lo chiamai per restituirglieli, ma lui insistette perché li tenessi, non li rivolle mai indietro. Voglio dire, ci teneva talmente tanto che ci stava facendo un film! Eppure, era davvero autenticamente distaccato.

Quando abbiamo cominciato a conoscerci, si è rivelato subito come una persona accogliente e straordinariamente generosa. Poi aveva uno stile d’altri tempi. Mi ricordo che una volta gli segnalai un articolo scritto sul Corriere della Sera dedicato a Sgalambro e lo chiamò davanti a me: si davano del lei! Anche con Giusto Pio, si davano del lei, modi d’altri tempi per esprimere un rispetto antico tra artisti.

Aveva un rapporto con il tempo molto particolare. Una volta mi suonò una sonata di Bach al pianoforte e poi mi disse: «Vedi, questa andrebbe suonata senza pedale. Ma a me piace più con il pedale». Aveva questa idea di appropriarsi delle cose che amava per trasformarle, senza arenarsi nella filologia, in un rispetto astratto. Prese un brano di Tchaikovsky e scrisse un testo meraviglioso, e lo fece cantare, assieme a lui, a tre punk sarde. Aveva questo bellissimo rapporto col sapere, l’attitudine di prendere dall’immenso oceano della conoscenza ciò che ti serve in quel preciso momento.

Ricordo, ai tempi di Patriots, una frase che ho conservato per tutta la vita come punto di riferimento; mi disse che amava il regista Herzog, io risposi che non mi stupiva di certo. Lui commentò: «E perché dovresti? Le cose che ci piacciono ci parlano di noi». Sono chiaramente degli strumenti per conoscere noi stessi, sono aspetti che noi riconosciamo. La trovo una chiave di lettura formidabile per un artista: dobbiamo farci attraversare da ciò che ci piace, senza censure, perché vuol dire che riconosciamo qualcosa nel profondo. La “macchina” della conoscenza umana funziona così. Inoltre, Battiato aveva un grande senso dell’umorismo.

Non a caso, era un seguace di Gurdjieff, una figura per alcuni aspetti non distante dall’idea di trickster, di “briccone divino”. È chiaro che un maestro spirituale che deve indurti a sollevare il velo di Maya deve in primo luogo farti cadere nelle sue trappole.

Solo se uno si smarrisce, può ritrovarsi. Col falso controllo della propria personalità non si può comprendere nulla.

Proprio Gurdjeff infatti contrapponeva la nostra personalità, artificiale e illusoria, all’essenza.

Vedi, l’arte del racconto per me è come una bellissima diligenza che mi consente di attraversare queste montagne. Certo, talvolta il cammino può farsi accidentato. Ma è comunque bello perché si è in viaggio. Nel viaggio del racconto, dei colori, dei segni.

Questa concezione dell’arte ricorda molto quella del nostro amato Pavel Florenskij. A proposito, ma quando usciranno i Quaderni Mistici con una parte a lui dedicata?

Sono pronte molte pagine, tra matite e chine ne ho un centinaio… ma non mi sento ancora pronto io. Florenskij è una persona che amo particolarmente, dalla grande complessità. Il suo è un percorso commovente, nell’atroce esilio dei gulag, eppure lui sembra, dai suoi scritti, avere la serenità di uno che sta in vacanza. Ma non si può raccontare solo attraverso la sua tragica biografia o la sua enorme umanità. Solo il suo saggio di estetica sulla prospettiva rovesciata meriterebbe un racconto a parte. Florenskij è un gigante, sto continuando a esplorare la sua grandezza.

In copertina: illustrazione di Igort, tratta da Inchiostro su carta