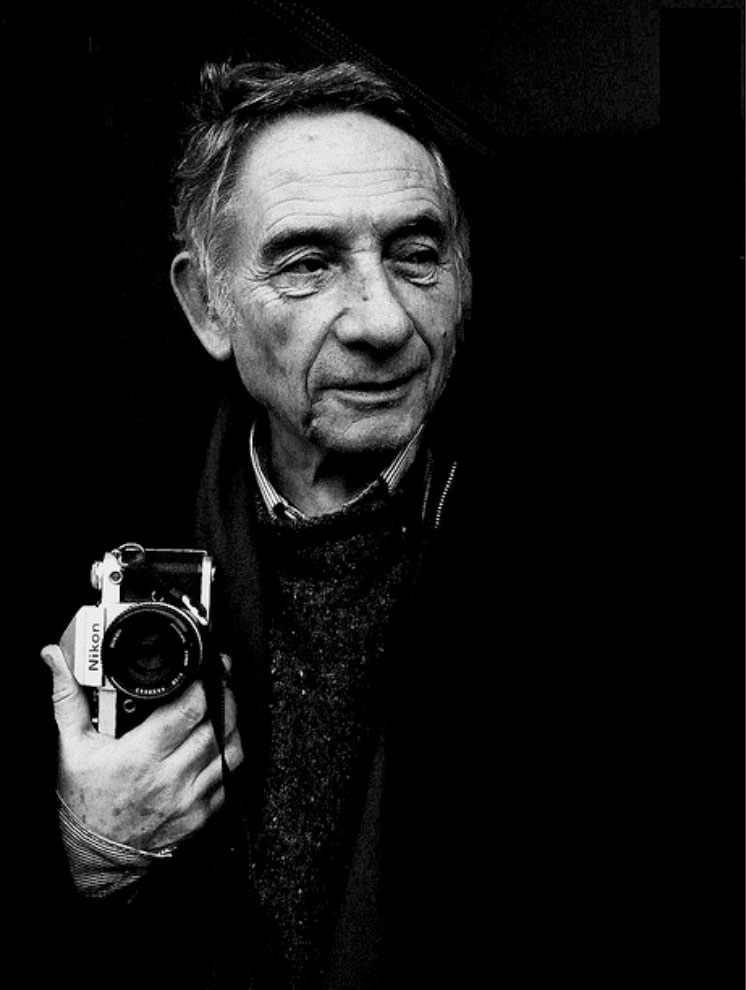

Nell’ultimo libro di Angelo Ferracuti, Non ci resta che l’amore (Il Saggiatore, 2021), definito nel sottotitolo «il romanzo di Mario Dondero», sì, ci sono la vita e le opere di un grande fotografo italiano, ma di fatto questo libro racconta anche che cos’è un autore. A essere sincero, terminata la lettura ho provato un sentimento misto, a metà fra la gratitudine per aver imparato molte cose, che elencherò a breve, e una crescente invidia. Parto da qui, dall’invidia, un po’ perché me ne vergogno un po’ perché è comunque un modo di ammirare.

Le qualità di Dondero che emergono di più si trovano già nella dedica: a Mario, maestro gentile. In particolare, a colpirmi, e ad affiorare spesso fra le pagine, è la seconda qualità, la gentilezza. Lì per lì ci si potrebbe limitare a credere che gentile sia soltanto una persona ben educata e composta, insomma una persona dalle maniere garbate, e invece, andando a rovistare nelle pieghe dell’etimologia, si scopre che gentile è innanzitutto una persona in grado di appartenere alla gente. Di stare in mezzo agli altri. Lo so, può suonare esagerato, ma la capacità di stare nel mondo, la capacità di capirlo ancor prima di fotografarlo, è ciò che ha reso Dondero, nato nel 1928 e scomparso nel 2015, un grande protagonista del reportage. Non lo sostiene soltanto Ferracuti, che lo ha conosciuto bene, ma, per come è costruito il libro, una specie di ritratto collettivo, la sua generosa umanità (o “gentilezza di fondo”, come la definisce Uliano Lucas) è un dono che tutti gli amici e i colleghi dicono di aver ricevuto. «Passava più tempo sui treni che a casa, uno spirito eternamente giovane, e poi un grande improvvisatore – dice Paola Agosti. Si buttava nelle situazioni, e da lì nasceva un viaggio, la possibilità di conoscere un pezzo di mondo, ha usato la fotografia per stabilire rapporti umani». Questa lezione è importante: i rapporti umani precedono ogni forma di rappresentazione. Lo spiega con chiarezza Ferracuti quando sottolinea che Dondero «aveva un approccio etnografico, di conoscenza profonda, tornava più volte nei luoghi per mettere meglio a fuoco, facendo diventare questa sua esperienza qualcosa di comunitario, saldando i legami sociali».

L’arte diventa conseguenza di un processo più lento, talvolta disorganizzato, che fa della deriva, del perdersi uno strumento di comprensione. «Non è che a me le persone interessino per fotografarle, mi interessano perché esistono», dichiara Dondero a un certo punto. E se prima ho parlato di invidia non è esclusivamente per questa lucidità sul proprio operare, per questa fermezza nel ribadire che l’arte non è pura finalità, un traguardo da oltrepassare prima di altri concorrenti, se ho parlato di invidia è anche per i sistemi culturali in cui si muove Dondero. Il libro ne tratteggia molti, dagli anni del Secondo Dopoguerra agli anni Sessanta, dagli anni Novanta a oggi, ma quello che mi ha più emozionato brulica nella Brera di Piero Manzoni e del Bar Jamaica, di Luciano Bianciardi e della Milano con la nebbia: «Se aprivi la porta di questa latteria affollatissima potevi trovare operai, artigiani, gente del posto, e poi questo mondo di artisti, di tutti i tipi, mondi che convivevano, un mondo fumoso e di discussione continua, discussioni che s’intrecciavano», racconta Lucas. E ancora: «La nostra era una vita collettiva, di incontri ma anche di informazioni, di stare insieme».

L’intelligenza della fotografia di Dondero però non sta nell’idealizzare queste situazioni, nel monumentalizzare o nell’inspessire la loro aura, vale a dire nel distanziare la realtà da noi che la guardiamo in differita; molti, anche nel libro, sostengono che Dondero non fosse celebre per realizzare delle fotografie “belle”, dal momento che l’estetica o l’aggiustamento della composizione, l’artificio, per lui passavano in secondo piano; l’intelligenza di Dondero, al contrario, stava nell’evitare che le fotografie diventassero un atto di supremazia dell’autore o del soggetto ritratto sul proprio pubblico. Faccio un esempio. Se guardiamo quelle che raccontano il mondo della cultura, noteremo che, ancor prima delle questioni di stile, tipiche del Novecento, a riverberare è un’umanità dura e commovente. Quando Pier Paolo Pasolini viene ritratto vicino alla madre (1960), oppure quando gli scrittori del Nouveau roman posano su un marciapiede (1959), scorgiamo una vulnerabilità, una vicinanza che portano a dire: questa cosa è capitata anche a me, questa cosa l’ho vissuta anch’io. È difficile da spiegare, però credo che alcuni scatti di Dondero siano così magnetici perché le persone immortalate, dagli intellettuali ai rifugiati, rivelano innanzitutto la loro umanità. Sono come noi. Ferracuti parla di simpatia, nel senso più recondito del termine, vale a dire di condivisione del medesimo sentimento, un orizzonte comune che Dondero intravede mettendosi in ascolto, affidandosi a quella specie di “agitazione permanente” che gli permette di inseguire una storia e poi un’altra e un’altra ancora.

Una delle sue citazioni più folgoranti recita: «Coltivare la memoria delle persone amate è il solo vero culto dei non credenti». Questo affidarsi all’amore, presente anche nelle parole del titolo, è una vibrazione che tocca lo stesso Ferracuti, il quale conferma di possedere una scrittura solida ed efficace, in grado di mantenere tensione pur saltando da una testimonianza all’altra, da ecfrasi a momenti di autentico studio sul reportage, ma ecco che, dentro questo enorme archivio, Ferracuti riesce a inserire parte delle sue vicende personali e professionali, generando una storia nella storia. Il tutto non è mai stucchevole o fine a se stesso piuttosto fa da contrappeso al centro del discorso, che, con raffinato equilibrio, rimane sempre Dondero. Un brano particolarmente riuscito motiva la passione di Ferracuti per la fotografia, mezza pagina che rievoca l’immagine del nonno morto in giovane età, anch’egli di nome Angelo: «Chi fosse quell’uomo non posso più saperlo, ho solo la cartella clinica del ricovero, dove è scritto che è affetto da impulsi suicidi, e quella fotografia, l’unica immagine di lui vivo».

Del resto la grazia di questo romanzo-non-romanzo è altresì nello stile espressivo secco, a togliere, che evapora ogni forma di enfasi. E tale secchezza, che ho apprezzato dall’inizio alla fine, si sposa con un’altra caratteristica di Dondero, forse la più scontata, quella dell’intellettuale rigoroso, o meglio impegnato. Le riflessioni sul tema dell’impegno politico, dirette o indirette, sono innumerevoli. Mi limito a porre una questione, che immagino Ferracuti non abbia calcolato ma rende il libro così significativo alla luce di oggi, aprile 2022: diversi episodi dimostrano come Dondero sia dalla parte degli ultimi, delle vittime, di chi non ha voce, ciononostante la sua fotografia non cede mai al pietismo, mai alla speculazione. In sintesi, il fotografo davanti alla tragedia – vissuta in presa diretta, è bene specificarlo – fa sempre un passo indietro. Ora, mentre scrivo questo articolo, prosegue la guerra in Ucraina e i canali di comunicazione, in particolare i social network, traboccano di dichiarazioni impegnate da parte di intellettuali che spesso ribadiscono posizioni giuste, condivisibili, ma ovvie. Senza fare retorica o polemica, anzi, lo dico con il massimo dell’interesse, questa domanda, e cioè che cosa differenzia l’impegno politico dalla promozione di sé, dal cercare l’ennesima occasione di visibilità personale, è la domanda che avrei fatto a Dondero se fosse vivo e che rende Non ci resta che l’amore un libro da leggere e rileggere.