Mentre leggevo Lot di Bryan Washington – uscito a luglio per Racconti Edizioni (nella traduzione di Emanuele Giammarco) – il dibattito infuocato intorno al movimento Black Lives Matter aveva appena cominciato ad affievolirsi. I tumulti che hanno agitato gli Stati Uniti all’indomani della tragica morte di George Floyd, infatti, hanno restituito all’attenzione mediatica quelle che sono le falle di un sistema – quello americano – spesso troppo (e troppo spesso, anche) avvezzo a voltare la faccia nei confronti di chi, per un motivo o per l’altro, viene spinto verso i margini della dimenticanza. Sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, nei nostri feed di Instagram, sulle nostre bacheche Facebook, l’America di Ellis Island, della democrazia e dell’uguaglianza decantate da Whitman, sopravvive a malapena, come un orizzonte lontano, di fatto irraggiungibile. Gli strappi che lacerano il tessuto sociale, allargatisi con l’elezione di Donald Trump, tradiscono l’immagine patinata dell’American Dream e rivelano il volto oscuro degli Stati Uniti. La logica capitalista tipicamente americana, che separa gli oppressi dagli oppressori, si riflette da sempre anche sulla pagina scritta: la letteratura ha spesso, infatti, contribuito a reiterare queste dinamiche. Si pensi, per esempio, al mito del grande romanzo americano, inseguito da scrittori come De Lillo, Franzen o il compianto Roth. Autori eccellenti che hanno raccontato magistralmente l’America da una prospettiva, però, privilegiata, spesso sbiancata, fallocentrica ed eteronormativa. Autori imprescindibili, dicevamo, che hanno rappresentato uno dei tanti profili degli Stati Uniti e scolpito nelle nostre memorie personaggi – spesso veri e propri alter ego – che rappresentano fedelmente il prototipo del cittadino americano medio. Cosa rimane, però, nell’immaginario collettivo, di quella che mi permetto di definire l’altra America, quella delle periferie, dei ghetti, degli immigrati e dei senzatetto? Il concetto di grande romanzo americano, dunque, si riattualizza – e va riattualizzato – nel tempo; i tumulti che falcidiano la sicurezza nazionale, i dibattiti intorno all’inclusività, all’emarginazione e alle politiche discriminatorie di Trump non possono non trovare un proprio spazio all’interno della prolifica narrativa americana contemporanea.

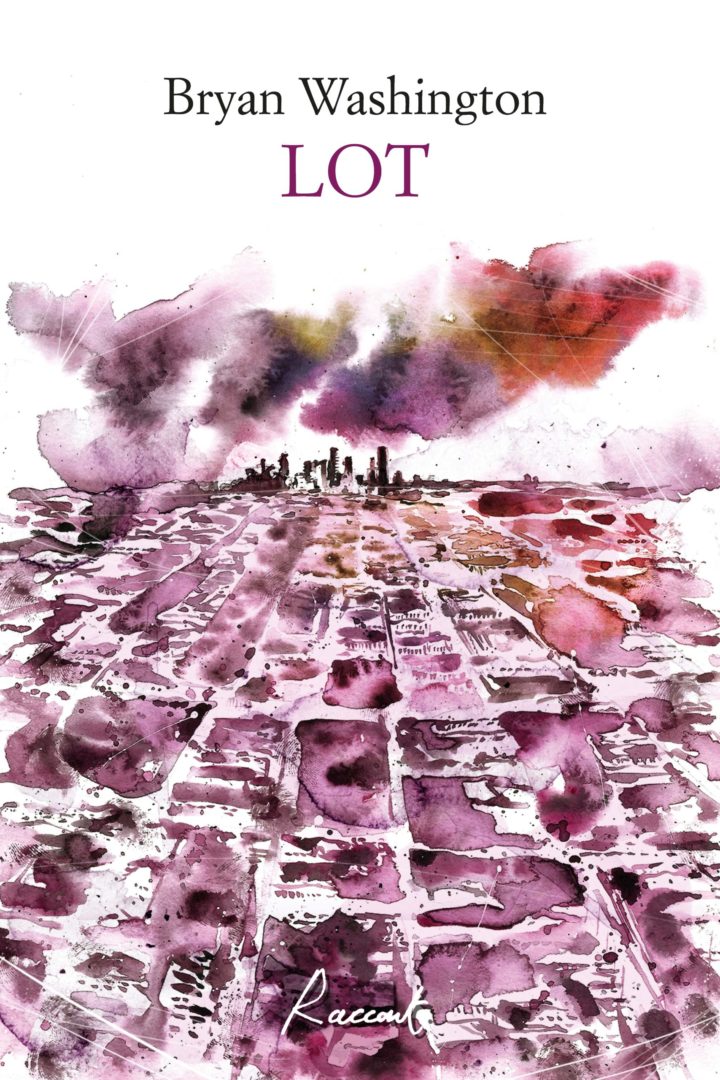

In questo senso, la raccolta di racconti di Bryan Washington – giovanissimo scrittore (classe 1993) di Houston – ha una risonanza particolare non solo in America, ma anche in Italia, dove, seppur da lontano, l’eco del dibattito sul white privilege e sulla diversità inizia a farsi sentire. Ambientati a Houston, i tredici racconti che compongono la raccolta valgono come fotografia e carta topografica del capoluogo texano, trait d’union ma anche protagonista incontrastato della narrazione. Sotto lo sguardo dello scrittore, però, Houston non è la metropoli ruggente dei grattacieli illuminati, bensì quella del barrio, delle shotgun house, dei ristoranti take-away di cibo messicano, delle paludi (i bayou), delle lavanderie aperte a tarda sera, dei parcheggi dove si comprano droghe e orgasmi. Per dirla in poche parole, la Houston di Lot è la Houston dei margini, imperfetta, oscura, a tratti pericolosa, ma magica, carnale. Washington capovolge gli equilibri della dominanza narrativa: la periferia viene spinta verso il centro, diviene catalizzatore di tutte le attenzioni, attrice protagonista, spina dorsale del libro. Coloro che abitano ai margini, dunque, si vedono investiti da una luce vivissima, insolita, e diventano padroni della scena, mentre i blancos – i WASP, per usare un acronimo particolarmente ricorrente nell’ultimo periodo – vengono spinti verso l’orlo più estremo. Ci sono, ma perdono centralità narrativa, sono comparse o personaggi secondari, almeno. Per evidenti questioni geografiche, la periferia di Houston diviene, infatti, casa di famiglie di immigrati, approdate in America per cercare salvezza, ricchezza, slanci o sicurezza. Sono proprio queste famiglie ad animare le pagine della raccolta di racconti di Bryan Washington e a rendere i sobborghi texani il punto d’incontro privilegiato tra culture differenti. Portoricani, messicani, cubani, guatemaltechi, vietnamiti, giamaicani, thailandesi, ispanici, afrodiscendenti, mulatti, neri; il suburbio è attraversato da migliaia di vite, provenienti da capi diversi del globo, vite che prendono parola, che si rappresentano, si raccontano da sole, per quello che sono, senza mettersi in relazione alla cultura bianca dominante.

Vite diverse e diverse voci – seppur tenute insieme da quella del narratore, cassa di risonanza per le storie di tutti – ognuna con il proprio idioma, frutto di preziose contaminazioni. Ogni racconto della raccolta è, così, un pastiche linguistico, dove l’inglese del testo originario e l’italiano nella traduzione di Giammarco si fondono a inflessioni dialettali ed espressioni idiomatiche tipiche del vernacolo ispanoamericano. I personaggi di Washington parlano una lingua istintiva – quella della pancia, della preghiera, dell’imprecazione – riportata sulla pagina senza mediazione alcuna. È attraverso strategie di questo tipo che Houston diventa per i lettori un’autentica esperienza sensoriale, un’immersione totale negli strati sociali subalterni. Complice di ciò è anche la narrazione in prima persona, che non si serve di alcun filtro e non smania dalla voglia di sovrastare le storie degli altri, ma al contrario accompagna chi legge tra i vicoli sgangherati delle periferie texane. Allo scrittore si deve il merito di aver dato spazio sulla pagina non soltanto alla comunità multietnica che abita i margini dello stato americano, ma anche a profili e personalità che solitamente vengono escluse dal discorso letterario, perché ritenute abiette, poco degne di rappresentazione. Tra queste, sex worker, ragazzi affetti da HIV, spacciatori, clochard, e, soprattutto, persone queer. Dico “soprattutto” per una semplice questione di ricorrenza: ogni racconto è animato da almeno un personaggio appartenente alla comunità LGBT+, tra cui la stessa voce narrante, Nicolàs, che, come altri tra i protagonisti, è caratterizzato da una duplice diversità. Anomalo tra gli anomali, emarginato tra gli emarginati, il ragazzo è meticcio e omosessuale e, pur non essendosi mai recriminato nulla circa la propria identità, soltanto alla fine – in una scena battesimale di catarsi e maturità – sembra riuscire ad accettarsi pienamente. Le diversità si intersecano, si sommano, ma non diventano mai invalidanti, al contrario esse, nell’ottica dell’autore, sembrano dare una spinta ulteriore agli ostinati tentativi di autodeterminazione dei personaggi. Più alto sarà il risultato della somma, più forte si farà sentire la voce. La vita dei reietti non è mai stigmatizzata, bensì illuminata, celebrata, finalmente raccontata con onestà.

Lo sguardo aperto di Washington – e del narratore di cui si serve – ha la capacità rara di coniugare la visione d’insieme al dettaglio più intimo. Se, da un lato, infatti, è Houston – 2 milioni e passa di abitanti – ad animare la narrazione, dall’altro sono le luci degli appartamenti, il tintinnio delle forchette nei piatti, le tensioni famigliari a rimanere impresse nella mente dei lettori. C’è molta intimità nei racconti di Washington, è l’intimità di case in cui si discute di finanze risicate e cani da portare a fare urinare, è l’intimità di relazioni disfunzionali, spesso tossiche, abusive e, soprattutto, è l’intimità dei corpi che si scoprono in divenire, del sesso: iniziazione, scoperta, esplosione, violenza, il sesso come riscatto, come fonte di guadagno, come sentimento, anche. Con il suo esordio letterario – che se fosse un album sarebbe sicuramente il più bello di Devendra Banhart – Washington reinventa l’immaginario del sobborgo americano e, raccontando di Houston, scrive una biografia delle periferie di tutto il mondo. La polifonia che si cela dietro Lot, inoltre, contribuisce a smascherare l’illusione del sogno americano e delle narrazioni letterarie ad esso correlate. L’America è plurale – è «larga, contiene moltitudini», potremmo dire citando parzialmente un verso di Whitman – e Washington sembra averlo capito.

Photo credits:

French Chris at the Drive-In. N.J. 1979, Nan Goldin