È il 1974. Marina Abramović ha 28 anni. Le ore sono 6. Sul tavolo dello Studio Morra di Napoli ci sono 72 oggetti che qualsiasi persona, per quel lasso di tempo lunghissimo e pericoloso, può utilizzare liberamente sul suo corpo. Non c’è molto altro: lo sguardo della Abramović è assente, i suoi vestiti pian piano scivolano a terra sfilati da mani tremanti eccitazione, compare il sangue sul suo corpo, segno vivo della performance divenuta brutale. Si vede, nel bianco e nero sbiadito di una foto d’archivio, il violento d’una pistola carica messa tra le sue dita a contrasto con il luminoso candore di una lacrima che le scende dagli occhi. «La gente può arrivare a tutto quando sa di poterlo fare, persino a ucciderti» commenterà poi Marina, bambola strattonata per ore.

È facile scegliersi una maschera, farla aderire alla faccia e sentirla propria. Prendere un copione e recitarlo fino in fondo. Lo facciamo ogni mattina dopo la sveglia, ancora aggrappati alla coda del sogno: già solo guardarsi allo specchio significa decidere che volto avere per l’intera giornata. Scegliere nomi per riuscire a definirsi: biondi, mori, spettinati, appesantiti, oppure vitali. Stanchi. Eccitati.

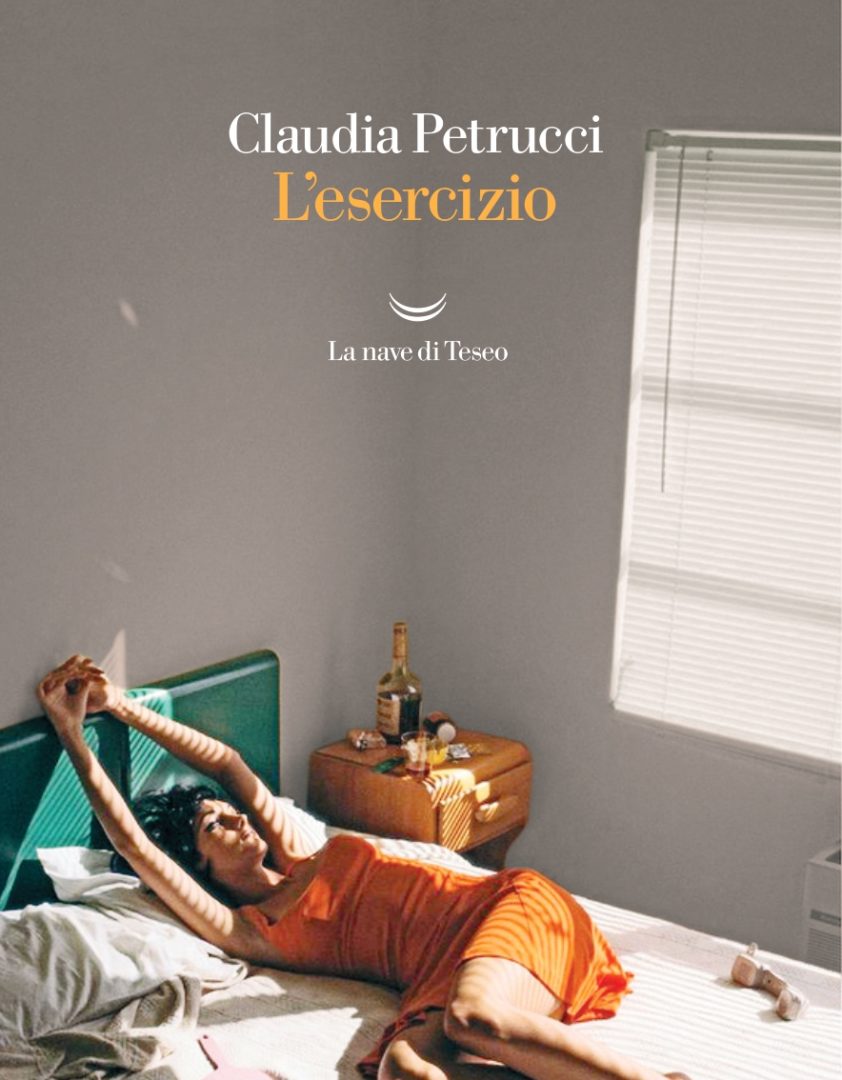

E se si inventassero altri nomi per perdere ciò che ci spaventa, per riscrivere quel che intravediamo in fondo agli occhi? Sarebbe una finzione o un trovarsi nuovi? «Accomodarsi nel buio». Così scrive Claudia Petrucci a un quarto del suo libro, L’esercizio, uscito per La nave di Teseo poco meno di due settimane fa. Più avanti congela un’altra frase: «La realtà è ciò che conosciamo». Spesso non vogliamo conoscere davvero niente che sia al di là della corrispondenza di un nostro desiderio. Così accade nei rapporti, nel lavoro, nella scoperta di luoghi stranieri. Trovarsi disallineati rispetto alla realtà fa più male di uno schiaffo, si sente rumore di vetri infranti, il sapore ferroso del sangue in bocca.

Le aspettative; sono sempre le aspettative a essere deluse. Come guarire dalle attese, come sanare i desideri? Petrucci lo fa in un modo a dir poco perturbante: scegliendo di riscrivere il concetto di identità. Ma non la propria, no: quella della persona che più si ama. Convincersi di stare facendo qualcosa di utile, buono, giusto: trasformare qualcun altro – un burattino, plastilina che si ammorbidisce a furia di maneggiarla – nel prodotto di sé. Frankenstein moderni, la frustrazione umana che ha la propria esegesi nello sfogarsi sugli altri. Rhythm 0, ancora e ancora. Fino a quando si può.

Giorgia è un guscio vuoto da vestire con le voci di chi ha intorno. Quasi dalle prime pagine del libro la avvertiamo fuori sincrono, stride nella vita che ha scelto. Siede in cassa al supermercato, fa passare i prodotti sullo scanner e ci sentiamo a disagio, capiamo che non è tutto lì, che c’è ben altro. Ci agita come qualcuno che sbatte le palpebre troppo in fretta. Ritrova Mauro quasi per caso, il suo vecchio insegnante di teatro: si fa convincere a tornare a recitare. O, forse, a ritrovare sé stessa. Perdendosi, allo stesso tempo. Senza interpretazioni poetiche: durante la prima dello spettacolo, semplicemente, la malattia che Giorgia ha nascosto a tutti – soprattutto al fidanzato Filippo, e a sé stessa – la ingloba. Schizofrenia paranoide diventa il suo nuovo titolo, la determinazione di ciò che è. Può una rosa senza il suo nome avere lo stesso dolce profumo? Probabilmente no.

Giorgia si trasforma in una pagina bianca da riempire, un prototipo di donna da aggiustare e riprogrammare secondo il proprio volere. Ci pensano Mauro e Filippo a farlo. I personaggi maschili del libro, quasi lineari nelle loro debolezze, si compenetrano e compensano. Mauro torna dal passato, un’ombra lunga che si estende. Fa del teatro il canale per sgomitare e farsi interessante ai più: appena comprende l’occasione di potersi sentire Dio attraverso gli occhi sbarrati e le mani vuote di Giorgia, non si tira indietro e la ravviva scrivendo nuovi copioni per la sua vita. È per il suo bene, si convince. Fa paura, tutto questo, fa paura la facilità del male travestita da necessità altruistica. Ti trasformo in ciò che credo tu voglia essere, pare che dica, ti faccio diventare quel che voglio io, si traduce nei fatti. Qual è una definizione più calzante di violenza? Si fa accompagnare da Filippo in questa discesa nel maelstrom. Il ragazzo di Giorgia, l’apatico fidanzato già vecchio a trent’anni. Filippo è debole, schiacciato da un presente che forse neppure ha voluto, delegando la propria vita agli altri; si accontenta che il resto del mondo scelga al posto suo pur di legittimare le quotidiane sconfitte. Ingoia bile e abbassa gli occhi, segue un perimetro conosciuto di sofferenza pur di non arrivare al rischio attivo della scelta. Fino a quando non è costretto a farlo: la “sua” Giorgia non esiste più. Dunque, insieme a Mauro, inizia a riscriverla, più volte, attraverso varie interpretazioni del personaggio Giorgia, del tutto aderenti al proprio essere: superficiale, piano, senza rischi. Cancella i picchi e gli abissi, evita gli imprevisti che rendono la vita grumosa e imperfetta.

Ma Giorgia, come qualsiasi opera d’arte e come l’esistenza stessa, se scritta o pensata male non va avanti fluida, stona. C’è tutta la vita, in questo, il granitico concetto di identità e di fraintendimento. Guardarsi nello specchio, sapersi riconoscere: c’è coerenza con ciò che vedono gli altri? Con ciò che gli altri vorrebbero vedere? Pare di osservare attraverso un vetro riflesso: intravediamo buchi e voragini, parti opache e velate; confondiamo il reale e l’immaginato. Facciamo per toccarci la guancia destra, ma pochi ricordano che allo specchio è tutto invertito e quella superficie che vediamo animarsi è solo illusione.

Riprendere possesso di sé è sapersi vedere senza specchi, senza il rimando degli sguardi altrui. Facile? No, difficilissimo. Eppure è l’unica strada per la libertà.