Prologo

Amo questa canzone. L’ho sempre amata, più precisamente da quando l’ho scoperta in Francia poco dopo il mio arrivo a Parigi nei primissimi anni Novanta. Mi ero appena iscritto a un corso di lingua, intensivo, all’Alliance Française e un’insegnante “creativa” ed entusiasta ci aveva proposto a un certo punto un’analisi di questa canzone leggendaria. Ed è così che noi, per lo più studenti poco più che ventenni, provenienti da paesi e storie tanto diversi, ne siamo venuti a conoscenza, l’abbiamo tradotta, parafrasata, in francese, dal vero francese al nostro, un francese plausibile, non potendon ediscutere tra noi nelle nostre lingue materne. E proprio verso la fine della lettura del testo seguito all’ascolto della canzone, il mio vicino, scultore giapponese, adulto vero e non plausibile come noi, fino a quel momento impassibile e in disparte, con alzata di mano e con una calma tutta orientale aveva tolto il coperchio della casseruola in cui bolliva il paradosso più profondo della nostra arte occidentale.

“Madame, io proprio non capisco – fin qui tutto normale visto che non era francese – ma perché l’autore, dopo averci detto che diserterà perché non vuole uccidere dei poveri diavoli né tanto meno morire, e men che mai dare il suo sangue per una causa in cui non crede, com’è che poi nel finale ce lo troviamo ad avvertire i gendarmi che quanto a lui non avrà armi e che gli potranno dunque sparare senza nessuna resistenza? Ma non ci aveva appena detto che non voleva tirare le cuoia?”

Non che Thor avesse impiegato proprio quell’espressione e la memoria, vale la pena ricordarlo, può giocare sempre brutti scherzi a meno che l’esperienza non si associ a un’emozione forte e infatti una cosa non la dimenticherò mai: la faccia della professoressa, come di chi avesse ricevuto uno schiaffo inatteso e violento da un sedicente complice, insomma l’ennesimo caso di fuoco amico. Fortunatamente per tutti, la campanella della fine della lezione ci liberò dall’aula piombata nel silenzio, prigioniera della solitudine del maestro e del vuoto lasciato da una domanda impertinente rivolta dal più brillante degli allievi. Nei giardini dell’Alliance, mi sono seduto accanto a Thor, gli ho chiesto di rullare una sigaretta anche per me e, mentre si apprestava nella delicata operazione d’inserimento della cartina nel suo aggeggio un attimo prima di piazzare il tabacco, gli ho raccontato dell’articolo che avevo letto pochi giorni prima su un quotidiano a proposito del French paradoxe. Ci siamo accesi le sigarette e dopo un tiro denso di significato lui ha detto:

“Francese cosa?”

“Mi spiego meglio: dei ricercatori hanno scoperto che nel Sud-Ovest, il cui regime alimentare è generalmente piuttosto ricco di grassi, foie gras, confit de canard, andouillettes, per non parlare delle 1200 varietà di formaggi esistenti in tutta la Francia o dell’elevato tasso alcolico dei loro vini, il numero di infarti è solo di 80 ogni 100.000 individui all’anno, quattro volte meno che negli Stati Uniti, capisci ora? E i cretesi, quanto a loro, se la cavano ancora meglio con solo 38 casi ogni 100.000 abitanti, lo sapevi?”

“Tu MENTI!” aveva ribattuto un po’ piccato.

“Tutti i cretesi mentono, ma che significa questo”, pensai davvero. E me ne sono andato ringraziandolo per la sigaretta.

Amo questa canzone, l’ho sempre amata nonostante Thor. Anche quando ho scoperto che Le Déserteur, destò non poco scandalo a causa del suo finale. Sembra infatti che la versione iniziale degli ultimi due versi fosse la seguente:

«Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je tiendrai une arme,

Et que je sais tirer…»

Sembra che Boris Vian avesse accettato la modifica suggerita dall’amico Mouloudji (la canzone era stata scritta alla fine della guerra d’Indocina, nel 1954, poco prima della guerra d’Algeria) per preservare lo spirito pacifista della canzone, ben nota a tutti con il suo vero finale:

«Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n’aurai pas d’armes

Et qu’ils pourront tirer.»

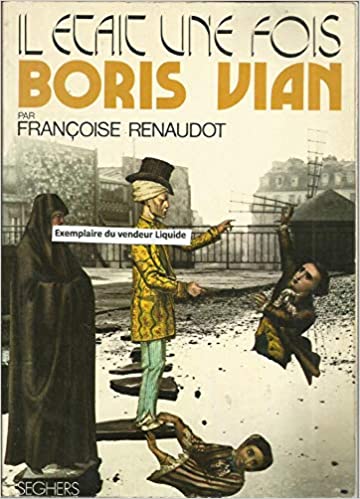

È stata Françoise Renaudot a svelare l’arcano nel suo libro Il était une fois Boris Vian, contraddetta però dalla testimonianza di un amico di Boris Vian, Harold Berg. Ad ogni modo, in entrambi i casi (diciamo alla Sullivan, il ribelle e alla Vian, il jazzista), l’osservazione di Thor è rimasta più che mai pertinente.

Amo questa canzone, l’amo anche in italiano. È stata superbamente tradotta e cantata meravigliosamente da Ivano Fossati, cantante-filosofo che ascolto da sempre. Mi piace la sua versione anche per una piccola e felice infedeltà che si rivela nella prima strofa:

«Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir…»

Canta Boris Vian, mentre nella versione italiana, Ivano Fossati ce la racconta così:

«Egregio Presidente

le scrivo la presente,

che spero leggerà.

La cartolina qui

mi dice terra terra

di andare a far la guerra quest’altro lunedì.»

A mio parere, la grande libertà del disertore-traduttore ha permesso alla canzone di farsi cantare con grande agilità in italiano nonostante le chiare scappatelle dalla versione originale. La scelta del traduttore italiano, sicuramente motivata da ragioni di prosodia, mi sembra, sebbene infedele, molto felice, sia nella mise en abyme delle due lingue, la prima parte fredda, amministrativa (quella dei signori della guerra), e calda (quella del disertore), come nella sonorità delle parole scelte.

L’anomalia sta piuttosto nel fatto che l’ingiunzione a presentarsi il mercoledì nella versione francese, in quella nostrana diventi lunedì, come se intimamente il nostro sapesse che per essere sicuro di trovare l’italiano all’appuntamento del mercoledì sarebbe stato meglio dirgli che la data era il lunedì. Nella versione inglese, infatti, troviamo Before Wednesday night che ci riporta al fatidico mercoledì.

Nonostante i tanti elementi acquisiti negli ultimi vent’anni di vita adulta, lo spirito di Thor ha stregato i miei giorni, simile a quello del comunismo nei paesini democristiani del sud Italia del dopoguerra. Prigioniero a tal punto del paradosso, che quando, qualche tempo dopo, ho ricevuto il racconto scritto da un mio amico scrittore, compagno di branda quando eravamo alla Nunziatella, Marco Pelliccia, contenuto in un bellissimo libro sulla Costituzione italiana, La legge dei figli, edito da Meridiano Zero, gli ho rimproverato il fatto che qualcosa non andasse, e non certo sul piano stilistico e strettamente letterario. Marco vi raccontava infatti la storia di un poliziotto deciso a rendersi giustizia da solo nei confronti dell’uomo che guidando in stato d’ebbrezza aveva travolto sua figlia, uccidendola sul colpo. Quando il poliziotto deve scegliere tra l’esecuzione del suo diktat interiore e la sua adesione allo stato di diritto, adesione che aveva guidato fin lì ogni momento della sua vita, rinuncia alla sua vendetta quando sta sul punto di passare all’atto e preferisce uccidersi come per raggiungere l’amata figlia. Mi alzai, alzai il dito e gli feci la stessa osservazione che Thor, l’imperatore d’Oriente, aveva anni addietro profferito in una piccola e calda aula nel settimo arrondissement di Parigi.

“Sai, Marco – gli ho scritto – anche il suicidio è un atto contro lo stato di diritto”.

E qualche tempo dopo mi ha risposto laconico: “Forse, chissà”.

Epilogo (finto)

Forse, ecco la risposta, come non averci pensato prima! Se solo avessi potuto riavvolgere il nastro del tempo e tornare a quel famoso pomeriggio nel cortile dell’Alliance Française, questo avrei dovuto rispondere a Thor.

Sì, forse!

Certamente! Ma allora, forse cosa? E punto e daccapo.

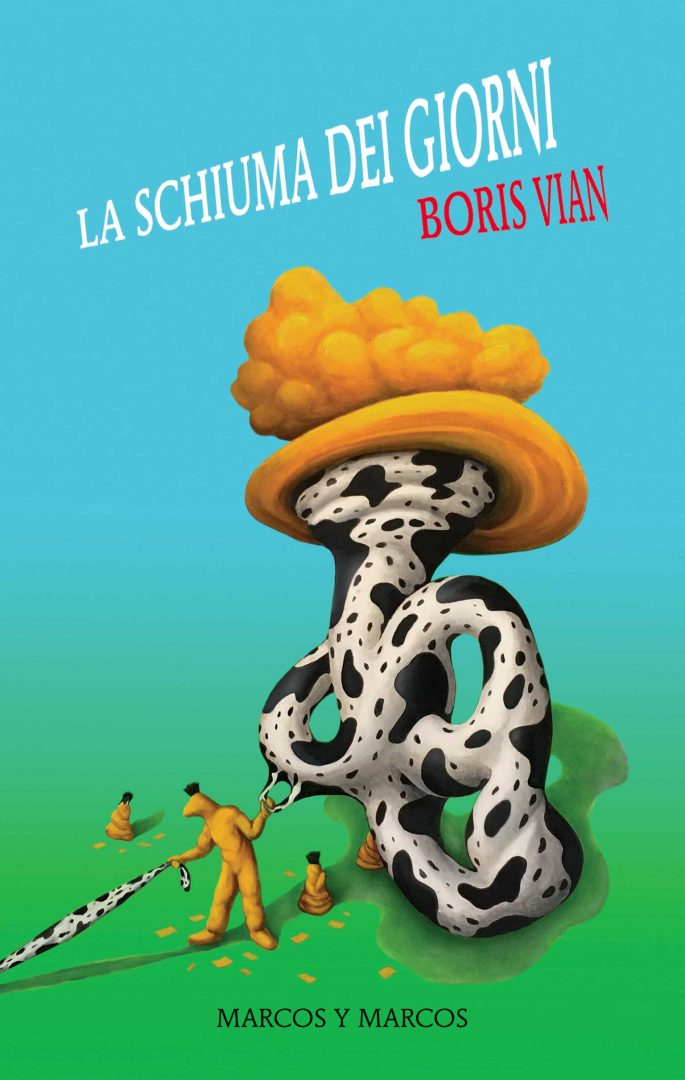

Mi sono immerso nell’opera di Boris Vian, tutta, nelle sue creazioni multiple, patafisiche, con vero e falso nome, strumentali e vocalistiche, teatrali e politiche per arrestare la corsa dello spiritello di Thor che vagava nel mio corpo come un diavolo a sua volta posseduto da qualcos’altro di ben peggiore. Ho persino comprato l’audiolibro de L’Écume des jours e più di una volta sono stato perfino tentato di scrivere a Isabelle Carré, la voce recitante – la sua foto in copertina aveva giocato un ruolo fondamentale – per chiederle il perché del sortilegio.

Boris Vian, dal canto suo, avrebbe allora sfidato le leggi del sistema “litteratur” sparigliando le carte sul tavolo dei salotti bene della capitale. Ha appena incassato il rifiuto del Prix de la Pléiade, qualcosa di simile al nostrano Premio Calvino, per il magnifico L’Écume des jours, se la sta passando male, ha bisogno di soldi e del successo che La schiuma dei giorni non era riuscito a dargli nonostante le critiche favorevoli di Queneau e Sartre.

E fu proprio lui a inventarsi nell’estate del ’46 davanti a un cinema degli Champs-Elysées, l’idea di un capolavoro per un editore in crisi, Jean d’Halluin, fondatore des Éditions du Scorpion, alla ricerca del «colpo grosso», una cosa alla Miller, un caso letterario come il Tropico del Cancro.

Della genealogia di J’irai cracher sur vos tombes, esiste su France Culture un magnifico dossier intitolato che vivamente consiglio per i francofoni, Docteur Vian et Mister Sullivan, l’affaire “J’irai cracher sur vos tombes”, documentario di Hélène Delye, regia di Véronique Samouiloff.

«Il 5 agosto del 1946 Boris et Michelle Vian sono in vacanza in Vandea con il figlio Patrick, che si è beccato gli orecchioni. Fu proprio mentre lo accudiva di notte che Boris Vian scrisse Sputerò sulle vostre tombe. Il 20 agosto, il romanzo è bell’e finito. La storia racconta di Lee Anderson, un meticcio del sud degli Stati Uniti, spinto dal desiderio di vendicare il fratello, linciato a morte perché innamorato di una donna bianca. È un romanzo noir, che denuncia il razzismo. Ed è anche una storia cruda, dove sesso e violenza giocano un ruolo predominante. Boris Vian decide di far credere che il libro sia opera di un romanziere americano per il quale s’inventa un nome: Vernon Sullivan. Ufficialmente, lui è soltanto il traduttore. Solo sua moglie Michelle e l’editore Jean d’Halluin sanno cosa sia accaduto dietro le quinte.»

Trent`anni prima che Romain Gary si prendesse gioco della società delle lettere francesi, pubblicando il capolavoro La Vie devant soi, sotto falso nome e premio vero, il Goncourt, a Boris Vian il colpo era riuscito con un cocktail esplosivo di politica e pornografia; certo si trovò tutti contro, dalla Giustizia per oltraggio al pudore, alla critica, ma non i lettori che in poco meno di due anni furono ben 110.000.

Nonostante tutto questo Boris Vian aveva permesso a un umile scultore giapponese di devastare come uno tsunami le solide coste dello spirito cartesiano dell’Hexagone trasformando il 34 rue de Fleurus (delle Ninfee?) in una Pearl Harbor europea?

Ho quindi studiato a fondo tutto, perfino i collage a lui dedicati da Jacques Prévert e consultato tutto il materiale audiovisivo presente sul Web. Sul sito dell’INA (equivalente del nostro Istituto Luce) si può per esempio ammirare un meraviglioso intervento di Christian Bourgois che rende omaggio ai fedeli lettori dell’opera di Boris Vian: e già perché erano stati loro a decretarne il successo editoriale degli anni Settanta. Un successo postumo, diciamo, ma comunque un successo!

Eppure.

Nonostante tutto il mio da fare non ho trovato una risposta alla fine. In tutto quello che ho potuto leggere, vedere, consultare, non c’era un rigo, una nota a margine, una strofa di canzone, non un disegno che mi permettesse, come uno spicchio d’aglio, di rompere l’incantesimo, allontanare dal campo mentale definito da Thor, la sua beffarda risata orientale: insomma, per usare un francesismo, ero fottuto!

Epilogo (vero)

O per dirla meglio, lo sarei stato se non avessi, per caso, trovato un’intervista a Boris Vian realizzata per un canale televisivo giapponese e in cui, meraviglia delle meraviglie, vediamo, su Yout-Ubu-roi, il mio maestro cantare in un poco plausibile italiano una serenata dada, accompagnato da una chitarra molto strana, Mozzani, fabbricata dal fratello liutaio.

Alla domanda del giornalista su cosa stesse cantando, Boris Vian – la sua somiglianza fisica con Vladimir Majakovskij è sbalorditiva – candidamente risponde:

“So I never went to Italy so I have to write a song about it to know it.”

Thor, sei mio! Non vi sono paradossi in Boris Vian perché è lui stesso un paradosso, e se è vero che per il colesterolo ne esiste uno buono e uno cattivo, come per la cazzimma, quella cattiva di Thor, che Boris tutto fa brodo, perché ogni cosa appartiene al mondo del possibile; cioè, potevamo andare in Italia senza averci mai messo piede, andare in guerra senza aver sparato un colpo o battersi contro il razzismo facendo propria la battaglia di tanti amici jazzisti afroamericani. Quale ingiustizia peggiore esiste nella creazione di quella d’imporre alla parola il fatto di essere realtà e non, al contrario, attribuirle la sua vocazione maggiore, ovvero di esserne l’esploratrice, privando la stessa parola della sua missione più intima, cioè il carotaggio del regno dei possibili. La verità della sfida letteraria, che sia una canzone, una poesia o un romanzo, non è forse proprio in questa estensione del dominio della creazione, capace di estendere la realtà alla sua dimensione perfino paradossale ma più autentica.

Così come, tra tutti i cretesi, ce ne sarà sicuramente uno che dice la verità, alla maniera di Franz Kafka che ci racconta l’America più vera senza mai esserci stato, possiamo dire che Boris Vian rinasce ogni volta che citiamo una sua frase, ne recitiamo un verso, ne cantiamo un strofa delle sue canzoni, consapevoli che insieme a lui anche ogni mondo da lui esplorato rinasce. Scopriamo le cose, le rendiamo possibili nel momento stesso in cui le esploriamo, anche se quelle cose sotto altre formeci abitavano già. In Le relazioni pericolose di Vadim c’è un breve dialogo che vede Boris Vian, attore, offrirci una degna controreplica al discorso:

“Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.”

“Mais je vous aime bien, Prévan.”

“Ce «bien» me crève le cœur.”

“Vous avez un cœur?”

“Oui, depuis que Valmont nous a fait nous rencontrer.“

“Vous devriez lui être reconnaissant: c’est rare aujourd’hui d’avoir un cœur.““Juliette, lei non si prende affatto cura di me.”

“Eppure le voglio bene, Prévan.”

“È quel «bene» che mi fa male al cuore.”

“Perché? Lei ne ha uno?”

“Sì, da quando Valmont ci ha presentati.”

“Dovrebbe allora essergliene grato: è raro di questi tempi possederne uno.”

Raccontano che quando il cuore di Boris Vian gli è stato strappato dal petto nella sala del cinema Marbeuf, durante la prima proiezione del film tratto dal suo romanzo J’irai cracher sur vos tombes, pochi secondi prima di accasciarsi avesse imprecato: “Americani un cazzo!”.

Certe delusioni possono giocare brutti scherzi; ritrovarsi dieci anni dopo l’uscita del romanzo nuovamente delusi dall’ambiente, dai produttori del film, dalla pessima recitazione degli attori davvero poco plausibili come americani sarà stato sicuramente insopportabile. Oppure era il cuore a battergli troppo come Vian sapeva, come i suoi amici più intimi che lo vedevano pulsare da sotto la camicia senza però mai farne parola.

Ripenso a Thor, mi verso dello Chasse-Spleen nel bicchiere e, brindando a lui, canticchio una strofa di Je bois, precisamente quella in cui il Principe di St Germain dice:

«Je bois

Systématiquement

Pour oublier tous mes emmerdements.»

Illustrazione copertina di Marta Goldin.