«Come un vecchio libro insegna, Atene e Oraibi sono parenti». Con queste parole si apre Il rituale del serpente di Aby Warburg (Adelphi), il saggio-conferenza che rappresenta la summa del pensiero di uno dei più stratificati e multidisciplinari pensatori del Novecento. Era il 1923 e Warburg si trovava nella casa di cura di Kreuzlingen dopo una delle tante crisi nervose: per dimostrare la sua guarigione, Warburg tenne davanti a medici e pazienti una relazione che, arricchita dalle foto da lui stesso fatte durante un viaggio-studio tra gli indiani Pueblo, partiva dalla simbologia e dai ritualismi legati al serpente nella riserva e andava a risalire alle origini del paganesimo e della magia tutta. Fu così che una conferenza tenuta «davanti a un pubblico non specialistico», come si glissava nella sua prima pubblicazione in rivista, divenne per Warburg l’esposizione di tutto il suo sistema di pensiero, un vero e proprio punto fermo nella sua forsennata produzione intellettuale.

Nei successivi Ricordi di viaggio dal territorio degli indiani Pueblo nell’America settentrionale, Warburg parla della conferenza come della «confessione disperata di un uomo che cerca di redimersi da una condizione di clausura, che parla del tentativo di innalzamento dello spirito nella costituzione associativa dell’incarnazione» – si annotava in un abbozzo «scritto ancora sotto l’effetto dell’oppio» che non voleva che fosse pubblicato. «Non voglio neppure che in questa ricerca comparativa sull’indianità, eternamente immutabile nell’inerme anima umana, affiori la traccia più impercettibile di una blasfema pedanteria scientifica. Le immagini e le parole dovrebbero aiutare coloro che dopo di me cercheranno di riflettere su sé stessi per respingere la tragicità della scissione tra la magia impulsiva e la logica del confronto». Oscure simmetrie e contrapposizioni si affollavano nella sua mente, tra i grandi spazi aperti del Nord America visitato in gioventù e il chiuso della clinica psichiatrica in cui a 57 anni si trovava in cura. Il giudizio che Warburg in ultimo dava alla conferenza nei suoi appunti privati era senza appello: «Si tratta della confessione di uno schizoide (incurabile), consegnata agli archivi dei medici dell’anima». In realtà Il rituale del serpente ci consente di vedere in azione la mente di Warburg al massimo delle sue potenzialità nel passare dal micrologico all’universale, da un singolo rito di un singolo popolo a una grandiosa e immaginifica recollection del paganesimo tutto.

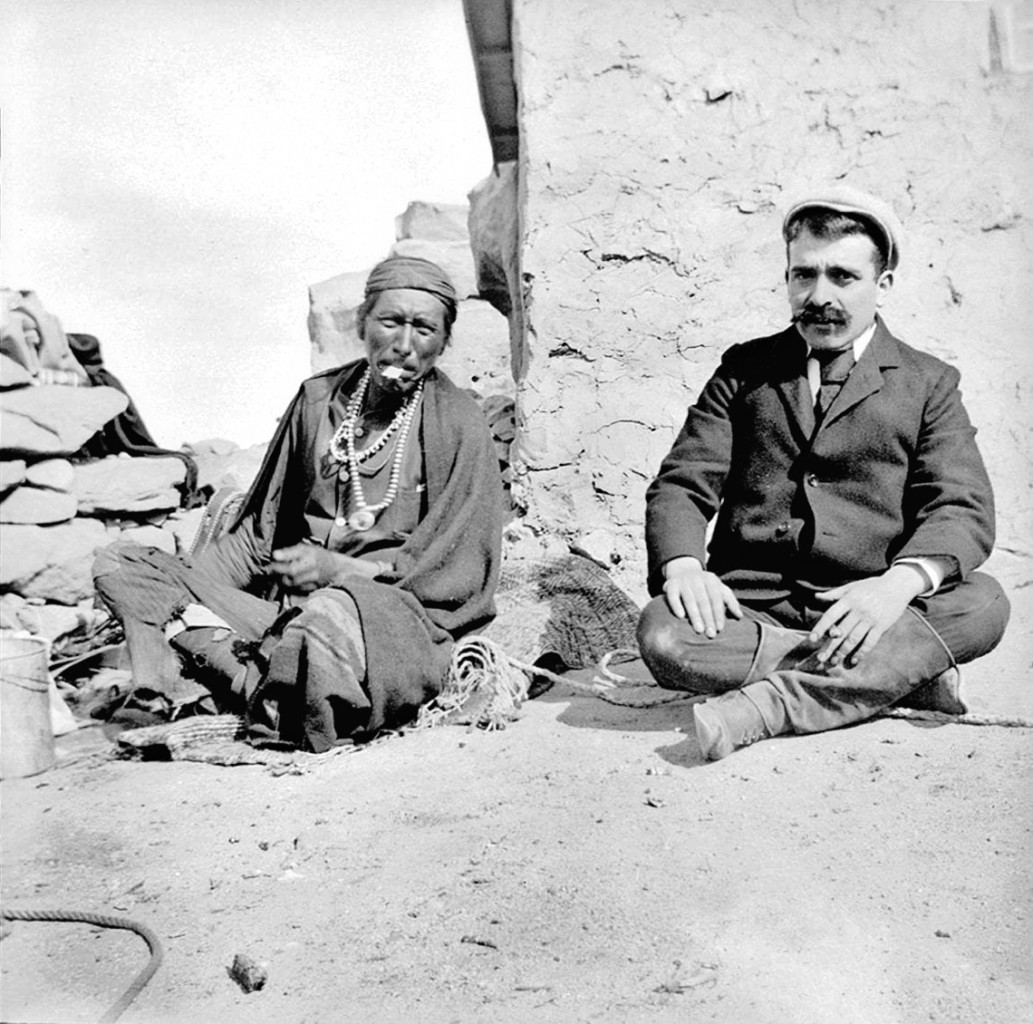

Sin dalle prime pagine de Il rituale del serpente, Warburg pone tutta l’attenzione sull’elemento della vista. Non conoscendo la lingua dei Pueblo, l’unica cosa che lo studioso poteva fare era osservare – e fotografare. «In qualità di storico delle civiltà, ciò che mi interessava era come riuscisse a sopravvivere, nel mezzo di un paese che aveva fatto della cultura tecnica una mirabile arma di precisione nelle mani dell’uomo razionale, un’enclave di uomini primitivi e pagani i quali, pur affrontando con assoluto realismo la lotta per l’esistenza, proprio in relazione all’agricoltura e alla caccia continuavano a praticare con incrollabile fiducia rituali magici». Il rituale del serpente dei Pueblo si intreccia così alla simbologia dell’animale tra paganesimo e monoteismo, dal serpente dell’Eden fino all’idolo innalzato da Mosè nel deserto, passando per l’episodio di Laocoonte e i suoi figli divorati dai serpenti marini sulla spiaggia di Troia. Le danze dei Pueblo rappresentano agli occhi di Warburg «la formulazione primitiva e pagane della risposta all’immane, tormentoso interrogativo intorno alla causa prima delle cose: all’inafferrabilità dei fenomeni naturali l’indiano oppone la sua volontà di comprensione, trasformandosi egli stesso nella causa di quei fenomeni. La danza mascherata è causalità danzata».

Come scrisse Warburg in uno dei suoi saggi sull’astrologia: «Si può probabilmente designare quale atto fondativo della civilizzazione umana la creazione di una distanza consapevole tra sé e il mondo esterno. Se questo spazio intermedio è il substrato della creazione artistica, allora sono pienamente soddisfatte le premesse grazie alle quali la consapevolezza di questa distanza può diventare una funzione sociale duratura. Il destino della civiltà umana è segnato dall’adeguatezza o dal fallimento dello strumento spirituale di orientamento, grazie al ritmo dell’accordo tra la materia e l’oscillazione verso Sophrosyne, dal ciclo tra cosmologia delle immagini e quella dei segni». Presso il popolo Pueblo di fine Ottocento Warburg ritrova il pensiero mitico al grado zero: un sommovimento popolare in cui mito, rito e simbolo si fondono, in un episodio collettivo che sintetizza la visione cosmologica di un intero popolo. «Osservare il cielo è la grazia e la maledizione dell’umanità», scrive Warburg ne Il rituale del serpente, ed è a questa visione sospesa tra abisso e paradiso che lo studioso, ancora psichicamente debilitato, si affida in quello che resta il condensato più sorprendente dell’ampiezza di tutto il suo pensiero. «La conferenza di Kreuzlingen non ci offre solo una visione tragica del destino culturale dell’uomo, è essa stessa un testo tragico» commenta Ulrich Raulff nella sua postfazione al saggio: e proprio come la tragedia antica si fondava tutta su una theoria, un’epifania negativa, la conferenza di Warburg è il resoconto particolareggiato di una visione che, parlando attraverso le immagini, dai rituali del popolo Pueblo ritorna indietro fino ai più antichi simboli dell’antichità classica e semitica.

Aby Warburg Collection.

Warburg Institute archives, London.

Il rituale del serpente, nonostante le condizioni in cui fu per la prima volta letto, incardina Warburg al suo meglio: alla ricerca del «puro spirito dell’antico», proteso a parlare «in modo rapsodico» se non in un vero e proprio «tentativo cinematografico» di esposizione dei concetti, come scriveva in Astrologica, Warburg inquadra la «migrazione degli dèi», dei simboli e delle immagini, attraverso lo spazio ed il tempo. Quella di Warburg fu da sempre un’indagine «psico-storica» capace di unire – per monstra ad sphera – gli ambiti più disparati del sapere, in un percorso à rebours che risale dalla medicina all’aruspicina, dall’astrologia alla cosmologia, dall’etnografia alla più ampia antropologia. Con le sue fragilità psichiche, Warburg si inserisce altresì in quel segmento della cultura occidentale che annovera tra le sue fila Strindberg, Nietzsche, Kafka, tutti indagatori dell’invisibile e delle oscure correlazioni dei segni e delle epoche. Non per nulla Carlo Ginzburg, vorace lettore di Warburg, di recente ne La lettera uccide ha fatto luce sull’epilessia dello stesso Ernesto de Martino, antropologo accostabile al grande studioso amburghese per l’ampiezza dei suoi interessi e per il metodo diacronico di indagine etnografica.Il rituale del serpente è così un resoconto di confine, che rischiara una sinistra luce sulla vicinanza tra mito, rito e trauma psichico. Se un grande refrain di Carl Gustav Jung diceva che «gli dèi sono diventati malattie», l’esperienza personale di Warburg dimostra quanto possa essere paradossalmente utile, per una comprensione trasversale del sacro, una situazione di acclarata labilità psichica. È il terzo occhio della tradizione sanscrita, o, se vogliamo, quella selvaggia chiarezza che rischiara e spoglia le strutture del pensiero religioso, raggiungendo una forma di sacralità che alberga nel mondo a prescindere da epoche, luoghi e tradizioni. Nel corso del Novecento è andata in crisi la secolarizzazione inaugurata dall’Illuminismo e propagandata dal marxismo, e con i ritrovamenti degli scritti gnostici poco dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, e il pullulare di esoterismi, movimenti new age e nuovi culti à la Scientology allo scoccare del millennio, l’idea di un uomo senza culto e senza miti è definitivamente decaduta. Vissuto tra il 1866 e il 1929, iniziatore di una grandiosa biblioteca che ha forgiato generazioni di studiosi, Aby Warburg ha saputo rivestire una posizione liminare tra sapere e follia, tra sacro e profano, tra accademismo e libero pensare. È così che si è venuto formando ciò che nel pensiero di Warburg c’è di grandioso: una critica della cultura attraverso i simboli e i segni religiosi che essa stessa trasmette e cela, un ribaltamento della storia della civiltà che dal profano torna verso il sacro.

In copertina: Warburg con un Pueblo (da F. Saxl, Lectures, plate 231)