«tutù s. m. [dal fr. tutu〈tütü’〉, che a sua volta è dalla voce infantile e fam. tutu con cui è indicato il sederino]. – Costume tipico della ballerina classica, con corpetto aderente e gonna a campana, più o meno corta, di tessuto leggero e trasparente (tulle, velo, ecc.)»

da Vocabolario Treccani

«tutù Gonna di tulle tipica della ballerina classica. Se ne distinguono due tipi: il primo lungo (t. romantico), derivante dal modello indossato da Marie Taglioni in La Sylphide (1832); il secondo corto (t. classico), che forma una ruota all’altezza dei fianchi».

da Enciclopedia Treccani

Quale emblema di grazia, leggiadria e armoniosa libertà di movimento è più calzante di un vaporoso tutù, convenzionalmente bianco o di un tenue colore rosato?

E quale deliziosamente beffarda malizia nello scegliere questo grazioso indumento come titolo di un romanzo in cui la cifra dominante è il grottesco, tra corporeità mostruose, eccessi e ridenti blasfemie?

Il romanzo Il tutù fa il suo ingresso sulla scena letteraria nel 1891, firmato con lo pseudonimo di Principessa Saffo per poi svanire fino agli anni Sessanta del Novecento, quando viene riscoperto dallo studioso Pascal Pia. Dietro a quel giocoso Principessa Saffo si celava Léon Genonceaux, editore di Huysmans, Rachilde e Rimbaud, che tra condanne per oscenità, debiti non pagati e precipitosi cambi di indirizzo ebbe a quanto pare una vita personale e professionale piuttosto vivace. Pascal Pia si rammaricava di non poter approfondire i probabilmente sordidi e succosissimi dettagli di quanto vivace fosse stata la vita di Genonceaux, alias Principessa Saffo, perché le tracce del manoscritto della sua autobiografia si perdono nel 1948, quando fu venduto all’asta. Pur avendo avuto la soddisfazione di recuperare invece Il tutù, Pia non ebbe il piacere di riuscire a vederlo pubblicato. Nessuna casa editrice francese volle infatti riproporlo fino al 1991.

Forse le ragioni di questa reticenza sono da attribuirsi al fatto che la propensione alle imprese rischiose e spregiudicate che caratterizzava Genonceaux si riflette, portata all’eccesso surreale, al grottesco e all’assurdo, nelle vicende del protagonista del suo romanzo. Il tutù segue le divagazioni e le improbabili gesta di Mauri de Noirof, decadentissimo e dissoluto perdigiorno iperattivo, con la testa che si svuota di memoria e di pensieri, lasciandolo ferinamente libero dalle convenzioni, ma soggetto a qualsiasi impulso o idea bislacca.

In una Parigi-mondo Mauri, sempre alle prese con qualche iniziativa imprenditoriale o speculazione finanziaria, ma nel più assoluto disinteresse per il denaro se non come strumento per realizzare le più grandiose follie, si aggira in un panorama umano raccapricciante da freak show. Tra eccessi, perversioni e bizzarrie, si sperperano fortune macchinando e trafficando, tra manifestazioni corporee estreme, tra il disgustoso e un fantastico orrorifico.

Il sottotitolo del romanzo è I costumi di fine secolo e senz’altro Genonceaux partecipa della temperie decadentista ma, anziché in un susseguirsi di estetizzazioni e preziosità, declina in chiave grottesca e mostruosa la tendenza al collezionismo tipica della letteratura che come editore pubblicava. Le scene di Il tutù sono un trionfo della corporeità bassa, in cui deiezioni e fluidi corporei sono onnipresenti, sul solco della tradizione francese alla Rabelais, ma con un contemptus mundi di fondo dal gusto quasi medievale accostato a trovate fantascientifiche pionieristiche.

«Al centro della serra si ergeva un albero dai cui rami crescevano corpi umani, alcuni nei primi stadi di formazione e altri quasi completamente formati. Il tronco di quell’albero era come qualsiasi altro tronco d’albero, ma le sue foglie quadrate avevano lo stesso spessore e lucentezza di un pezzo di cinghia di cuoio, dotate di valvole microscopiche i cui rapidi movimenti indicavano la respirazione degli esseri che vi penzolavano, in aria, come impiccati. I rami erano robusti e ognuno portava un solo frutto umano, attaccato per la testa per mezzo di un peduncolo che si spezzava quando il corpo era maturo. Ma il medico poteva sempre intervenire, se lo desiderava, per evitare che il peduncolo si spezzasse e lasciasse così l’individuo ancora appeso al suo ramo, anche per lungo tempo. Così c’erano un feto di quattro mesi, un bambino di due anni, un altro di sei e uno di dieci anni. […] L’albero aveva tredici rami e ogni ramo produceva un essere di nazionalità diversa: francese, inglese, greca, russa, scandinava, italiana, ungherese, spagnola, cinese, giapponese. Completavano la collezione un cieco, un sordomuto e un decapitato».

Lo sbalordimento di Mauri nel trovare nella serra pentagonale elettrificata di Messé-Malù una pianta artificiale che fruttifica esseri umani come disturbanti impiccati è condivisibile nel leggere una simile invenzione a più di centotrent’anni di distanza, in questo presente di tecnologie infestanti post Cronenberg e Matrix e ante The Substance (il libro è uscito nell’estate del 2024). Il tutù non è un’opera innovativa, ma dalla tradizione che l’aveva preceduto e dalle tendenze del suo presente assimila proprio gli aspetti che avrebbero caratterizzato la contemporaneità, non solo per quanto riguarda l’immaginario, ma anche per il ritmo sostenuto, per il tono dissacrante e per l’ibridazione: con l’inserto nella narrazione di parti di opere diverse, come lettere e copioni teatrali.

L’editoria indipendente italiana degli ultimi anni sta dedicando molto lavoro alla ricerca e allo scavo per proporre recuperi e riedizioni di qualità che riportano l’attenzione su voci del passato escluse dal canone e vivacizzano e arricchiscono il panorama contemporaneo. Si pensi per esempio alle proposte di Cliquot, che ha stimolato e contribuito alla riscoperta di autrici italiane come Alba De Céspedes, Laudomia Bonanni, Livia De Stefani o Brianna Carafa, ma anche chicche del fantastico come l’enigmatico Carlo H. De Medici; o ancora WoM, che ha riproposto gli scritti di Giuseppe Rensi, meraviglie grafiche come Aubrey Beardsley e Giovanni Battista Bracelli e con la collana rosa riporta alla luce perle di letteratura erotica. Storie Effimere, casa editrice di San Donà di Piave nata nel 2024 va ad alimentare questo filone pescando dalla letteratura internazionale titoli eccentrici, curiosi e pieni di carattere.

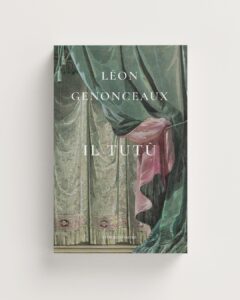

Per questa edizione di Il tutù, tradotta da Beatrice Stefani, è stato scelto come illustrazione di copertina un acquerello del 1870 di Angelo Quaglio, che rappresenta la cortina abbassata di un sipario, una soluzione raffinata che anziché tentare di enucleare in un’immagine l’essenza ibrida e multiforme del romanzo, ne omaggia la natura sorprendente e teatrale.

Come si legge nell’interessantissima postfazione dell’editrice, Silvia Amalia Di Cocco, che ne ripercorre le avventurose traversie editoriali:

«L’oblio al quale è stato condannato [Il tutù] lo ha reso un romanzo liminale, certamente curioso e unico, in uno spazio dove la linea tra genialità e mediocrità è così sottile che sembra impossibile riuscire a trovare il giusto collocamento per un libro che sembra aver anticipato – ma non influenzato – le grandi avanguardie della letteratura».

Photo credits – Angelo Quaglio, Bozzetto di sipario (1870 c.), acquarello su carta, cm. 27,9 x 37,3Colonia, Institut für Theaterwissenschaft der Universität. Photo © from ”L’avventura del sipario” – UBULIBRI. Fonte: Flickr