Quali sono le cose che non si raccontano (o che non si dovrebbero raccontare)? E chi stabilisce quali siano? La comune decenza, il decoro? Forse ciascuno di noi ha le sue, come pure un personale parametro su ciò che è consentito dire e su cui è invece meglio tacere. Sicuramente, la letteratura più recente sta spostando in là l’asticella, col dilagare di auto fiction e personal essay di disarmante sincerità.

Nelle duecento pagine del suo ultimo libro – dal titolo didascalico Cose che non si raccontano e appena pubblicato da Einaudi – Antonella Lattanzi se lo chiede: Cosa dovrei raccontare? Interroga se stessa mentre procede come un fiume in piena, perché non ci racconta solo le cose che fa ma anche quelle che pensa, in un modo più schietto, o che ci sembra più autentico, rispetto a quello che siamo abituati a leggere in giro.

È un libro sfacciato, nel senso che ti sbatte in faccia quello che non vorresti sentire, e in molti casi sapere, sull’esperienza privata dell’autrice. Questo perché nelle interazioni comuni non siamo appunto abituati ad ascoltare né tantomeno a leggere nei minimi dettagli cosa significa non riuscire a fare un figlio, ricorrere all’impianto di più embrioni per poi tentare di ridurre in extremis quelli di troppo (paradossi della scienza), o quanto un vissuto del genere finisca col ripercuotersi sulla vita di chi un figlio lo cerca e lo vuole, malgrado tutto.

Ma quanto impatta scrivere un libro del genere sulla vita di chi lo scrive? Siamo come davanti a una performance di Marina Abramović, che al suo corpo non ha risparmiato nulla e in più occasioni ha invitato gli spettatori ad agire su di lei con armi varie. Qui lo spettatore è colui che legge, il sangue non è fisico ma solo evocato (sangue a litri, a grumi), e la scrittrice-performer non sa neppure lei quali saranno gli effetti di ciò che scrive su di sé e sulla sua storia di donna e di madre. Siamo in una performance.

Forse in alcuni casi la scienza ha favorito alcuni per complicare la vita a tutti gli altri. Fino a cinquant’anni fa, non erano poche le coppie che dovevano rassegnarsi all’adozione o, semplicemente, all’idea di non avere figli. Oggi, invece, nell’era della procreazione medicalmente assistita, è ancora più difficile mettere un punto, col rischio di venire risucchiati dall’ossessione. Succede questo, alla nostra protagonista, e noi siamo con lei, sui tavoli operatori, con la sonda di un’ecografia transvaginale fra le gambe, a sperare di sentire un battito, due battiti, tre battiti. Con lei quando s’illude di poter conciliare la promozione del nuovo romanzo e una gravidanza trigemellare che si preannuncia difficile. Siamo sempre con lei quando odia il compagno sempre impegnato sul set e ci preoccupiamo, anche, per come riusciranno a organizzare le loro vite. Voliamo nei momenti di incoscienza, in cui la nostra madre in divenire si lascia trasportare dall’irrazionalità e immagina i suoi tre bambini, al di là di tutte le difficoltà che li attendono. Il tutto condito da violenza ostetrica, antidolorifici lesinati e lo schifo che quasi tutte noi conosciamo sulla nostra pelle.

Molti anni prima di Antonella Lattanzi c’era stata Oriana Fallaci, che nella sua Lettera a un bambino mai nato raccontava, sin dalle sue battute iniziali, una gravidanza finita male. C’erano le speranze, le paure, tutta la delusione di una nascita mancata. Non c’era, però, un tale travaglio. Inseguendo un lieto fine che non arriva (lasciamo stare come sono andate le cose esattamente, specifica Lattanzi), e mentre fa un sacco di test positivi, negativi, falsi positivi e falsi negativi, macina chilometri e ansia, col coprifuoco, in un lockdown che rende tutto più difficile, e attraversa giorni che durano secoli, ci trascina nella sua ossessione. Ha paura di restare intrappolata in quello che vive (e in quello che racconta) come dentro un hula hoop, il gioco che faceva da bambina, ma non può fare altrimenti, perché quando le cose che ti succedono superano la fantasia e tu oltre a volere un figlio sei anche una scrittrice, non puoi fare altro che scrivere ciò che ti è successo. Forse alcune cose non sono fatte per essere dette, ma solo per essere scritte. Non a caso la protagonista nasconde quasi a tutti il suo stato. E poi ce lo consegna. Come in una puntata di Un giorno in pretura, come in un film horror, i sogni di Lattanzi s’infrangono davanti al monitor di un ecografo, e mentre maledice tutto e tutti, si sente in colpa per i figli che anni prima non aveva voluto e vive questi che non riesce ad avere come una punizione divina.

A un tratto dovremo googlare cos’è un’isteroscopia operativa, perché, spiega l’autrice fra parentesi, «non ho intenzione di spiegare cosa sia». Questi momenti fra parentesi, in cui Lattanzi sprona se stessa alla sincerità, di più, e ancora di più (a patto che sia possibile), coinvolgono il lettore che si sente parte attiva della vicenda. E forse ormai alla letteratura chiediamo questo. Non maldestri tentativi di offuscamento che ci facciano domandare a ogni pagina se quanto leggiamo è vero oppure no, e fino a che punto. Vogliamo sentirci parte del racconto. E se Antonella Lattanzi a un tratto dichiara: «per raccontare questa storia ho dovuto cambiare modo di scrivere», noi non possiamo che compiacercene.

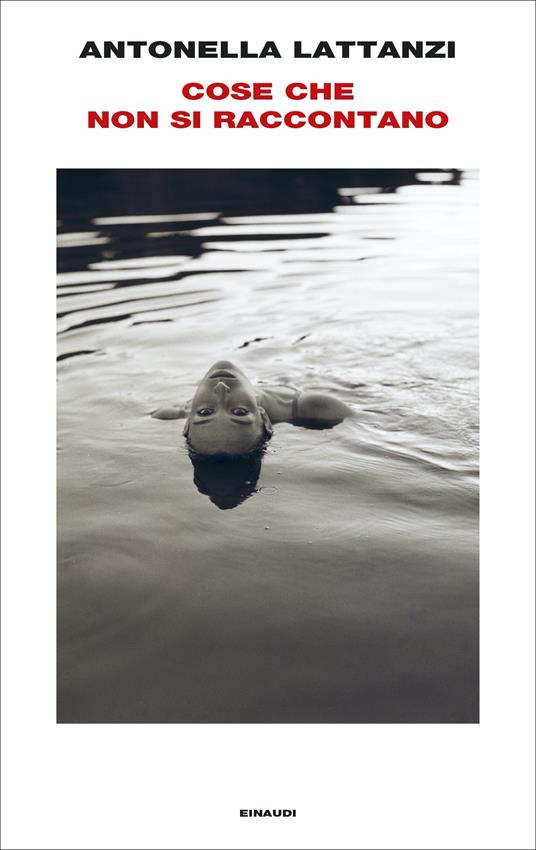

In copertina, fotografia di Tim Marshall su Unsplash