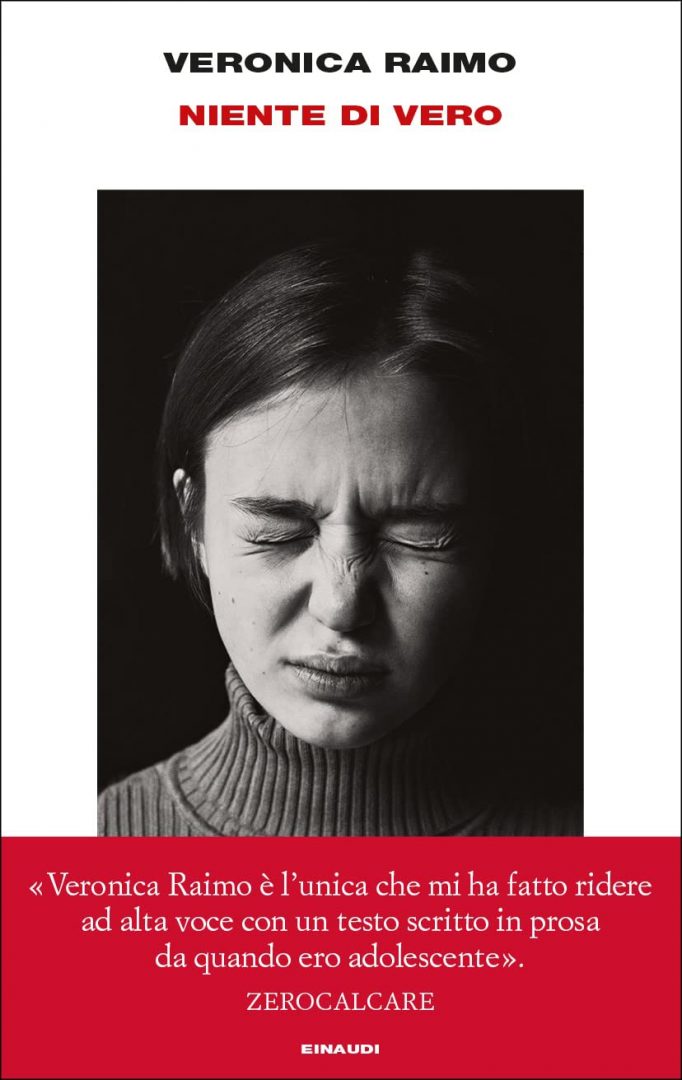

In copertina di Niente di vero c’è una foto di Marta Bevacqua che ritrae una bambina in una smorfia buffa e simpatica, in un bianco e nero che sembra nascondere un ulteriore livello di intensità. È un’immagine che rappresenta bene il quarto romanzo di Veronica Raimo, che da un lato sembra raccontare tutto della sua vita (e della sua famiglia, compreso il rapporto con il fratello, lo scrittore e assessore Christian), in modo leggero e autoironico, ma allo stesso tempo insiste sulla dimensione per forza di cose sfuggente del concetto di verità.

Rispetto ai lavori precedenti di Raimo, qui il romanzo in senso classico sembra uscire dalla porta attraverso l’autobiografismo, ma la letteratura rientra prepotentemente dalla finestra: se volessimo attenerci scrupolosamente a un’idea di verità, a una descrizione di quella realtà che già per Nabokov non si poteva che nominare tra virgolette, potremmo scrivere soltanto di quel piccolo spazio di mondo che occupiamo qui ed ora, mentre le cose si complicano quando entrano in scena il passato e l’annosa questione del ricordo, con i suoi autoinganni, i camuffamenti e le dimenticanze più o meno consapevoli. Forse è questa l’idea che sta al centro del libro, che aggiunge quel livello ulteriore cui accennavamo all’inizio a un testo innanzitutto divertente e ironico, in cui anche i traumi sono affrontati senza particolare gravitas, in cui l’autrice racconta quello che ha visto succederle, quasi facendo lo sforzo di mettersi al centro delle cose per la prima volta.

Ne abbiamo parlato con lei.

Qual è l’idea iniziale di un libro come questo?

All’inizio era un libro che pensavamo di scrivere a quattro mani io e mio fratello. L’idea di raccontare la nostra famiglia con i due punti di vista, i ricordi diversi, l’aneddotica personale. Ci sembrava un’operazione inconsueta visto che non sono in tanti a essere fratelli e scrittori. Ne abbiamo parlato un po’, ma poi probabilmente ci affascinava più l’idea in sé che il mettersi a farlo veramente. Comunque, ecco, non abbiamo mai cominciato.

E invece come ha preso forma?

L’idea del libro a quattro mani è sfumata per conto suo, ma a un certo punto – ricordo che come accade spesso stavo al bar – ho buttato giù quell’incipit che è rimasto lo stesso da allora. Era un incipit buffo e paradossale, aveva quel registro lì, comico con un sottofondo di tragedia. Sono andata avanti per un po’, ho scritto qualche pagina, non sapevo bene dove stavo andando a parare, ma non lo so mai, quindi non ero troppo preoccupata. E il libro ha cominciato a prendere una sua forma intorno a questa voce che sentivo di aver trovato, anche se al momento non avevo altro che quello.

Il cambio di temi rispetto ai tuoi romanzi precedenti cambia anche il tono, lo stile. Ti sei allontanata da Coetzee o Fitzgerald, forse meno da Roth? In generale che riferimenti hai tenuto presenti per questo libro?

Cercavo dei riferimenti e non li ho trovati quando li cercavo. Ora, a posteriori mi rendo conto che ci sono cose che mi hanno influenzato anche senza accorgermene. Ad esempio, la natura frammentaria del libro. Da un po’ di tempo mi capita di leggere e amare scritture estremamente frammentarie: Sarah Manguso, Lydia Davis, anche certe cose di Jenny Offill, ma lei la sento più artefatta e modaiola. Erano libri che stavo leggendo mentre scrivevo. Però quando sono andata intenzionalmente a cercare dei riferimenti che mi ispirassero, sì, devo ammettere che sono tornata a Roth, al suo Lamento di Portnoy, e l’ho trovato invecchiato benissimo. E poi David Sedaris di cui ho amato molto Calypso.

Come si riesce a trovare materiale autobiografico in vite prive di guerre, incidenti, prigionie, morti sensazionali? Mettendo da parte l’idea che la letteratura debba essere fatta di quella roba lì?

Questa è una domanda che mi ha assillato per tutto il tempo. Mi chiedevo: ma a chi dovrebbe interessare questa storia mezza autobiografica dove non c’è niente di eccezionale? Né in fatto di traumi, né di contesto, né di grandi eventi. Non volevo neanche dirmi che ogni storia è eccezionale in sé, perché non mi sembrava quello il punto. In un saggio, Ursula Le Guin se la prende con uno dei grandi incipit della letteratura, «Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». Di sicuro resta un grande incipit, ma forse – insinua Le Guin – è più che altro una frase a effetto. Sono abbastanza d’accordo. Non posso dire che la mia famiglia fosse felice, ma nemmeno infelice, è stata una famiglia che assomiglia a molte altre: ma perché questo dovrebbe essere di per sé un deficit?

C’è un tema gigantesco che è quello della verità nella letteratura e del coinvolgere persone terze. Senza tirar fuori riferimenti ottocenteschi, tra autori italiani contemporanei con cui ne ho parlato, l’ho ricollegata a uno spettro tra due estremi che sono Zerocalcare e Emidio Clementi.

Il primo, pur scrivendo in gran parte della sua vita, opera omissioni, camuffamenti, strategie varie, e si preoccupa molto che i soggetti raccontati non abbiano nulla in contrario; il secondo invece sostiene il primato della letteratura e di fatto la sua idea è che se hai a che fare con lui sai che potresti diventare materiale: «Sono convinto che uno scrittore, di fronte alla necessità di raccontare, non possa preoccuparsi di come reagiranno le persone coinvolte. C’è un fondo di crudeltà, me ne rendo conto, ma inevitabile. È anche vero però che, nel momento in cui viene trasportata su una pagina, una persona reale diventa automaticamente un personaggio, perde i suoi contorni autentici; uno spostamento che aiuta a distanziarsene. Detto questo, è successo, e forse succederà ancora, che qualcuno se la sia presa a male per come lo avevo descritto. Gli ho dato ragione e mi sono scusato, consapevole che lo avrei fatto di nuovo». Flavio Giurato cantava «Figliola non andare coi cantautori Che poi finisci nelle canzoni».

Per affermare il primato della letteratura su qualsiasi cosa, dovrei intanto essere convinta di stare facendo alta letteratura. A me questa “posa della crudeltà” suona un po’ ingenua, e in un certo senso mi fa anche tenerezza, come andarsene in giro coi libri di Bataille nella tasca di un bel cappotto parigino. Però quello che dice Clementi è vero in un altro senso: ci sarà sempre qualcuno pronto a riconoscersi in ciò che hai scritto e a rimanerci male, anche se tu non avevi minimamente pensato alla persona in questione. Mi capita di continuo, credo capiti a chiunque scriva. È l’altra faccia del narcisismo: non esiste solo il narcisismo di chi scrive – che ormai è appurato ed è un cliché – ma anche il narcisismo di chi legge. Detto questo, non penso assolutamente che la letteratura, anche quella con la L maiuscola – qualunque cosa voglia dire – sia superiore all’etica, o viva in un mondo tutto suo dove le leggi dell’uomo non valgono più.

Nel libro tua madre leggerà cose che non ha mai saputo.

Speriamo di no! Cioè spero che non lo legga mai. Mi ha chiesto: «ma posso leggerlo?», come fosse diventata lei la figlia che chiedeva l’autorizzazione a leggere qualcosa di scabroso.

Ribaltando la prospettiva, quando si passa da romanzi più classicamente di fiction a un libro come questo si è anche più sensibili alle critiche? Avendoci messo dentro te stessa più o meno scopertamente (per quanto possibile), le critiche – o comunque i pareri – diventano una cosa che si sente di più sul personale? O di fatto ogni libro è ugualmente personale e in qualche modo ci sei comunque dentro tu?

No, non direi che prendo più sul personale le critiche o i commenti, la cosa che però un po’ mi stranisce è veder citato il mio nome come personaggio, anche se d’altra parte è normale visto che ho trasformato una “Veronica” in personaggio. Però sì, è una cosa nuova, e mi fa un certo effetto. Così come mi fa effetto che certe frasi usate come tormentoni nel libro vengano riprese esattamente per quello che sono: tormentoni. Per quanto riguarda le critiche negative alla fine sono molto simili a quelle degli altri miei libri, e se dovessi sintetizzarle si traducono più o meno così: «Non si capisce cosa voleva dirci l’autrice». Tanto per mettere un po’ le mani avanti, alla fine del libro sono io stessa ad autodenunciarmi e dire che scrivo cose ambigue e frustranti (in una versione precedente del libro ero stata ancora più esplicita, scrivendo che se «non si capisce cosa voleva dirci l’autrice» era perché l’autrice non voleva dire niente, o comunque non sapeva cosa volesse dire, ma poi mi era parsa davvero una excusatio non petita). Ad ogni modo, giustamente non basta dichiarare di scrivere cose frustranti per non risultare frustranti, quindi mi becco le critiche e me le tengo.

In Italia se pensiamo a un libro sulla famiglia viene subito in mente Natalia Ginzburg, lei però racconta praticamente solo gli altri, mentre tu sei abbastanza al centro della scena. Hai mai pensato di raccontare solo gli altri o era inevitabile che di base ci fossi tu al centro di tutto?

È venuto tutto in maniera abbastanza naturale, ma mi sono resa conto di quanto fosse centrale un “io” – un qualcuno che raccontava la storia – durante il primo lockdown. Avevo cominciato a scrivere il libro nei mesi prima e, durante quel lockdown, non sono più riuscita a scrivere una sola riga perché non sapevo da dove stesse parlando la persona che diceva “io”. Non riuscivo a ritrovarla nemmeno nel passato, o meglio non potevo “giocare” con questi personaggi in un tempo ormai immodificabile, quando il presente era così assurdo. Mi rendevo conto che comunque si trattava di due ambiti in relazione tra loro. E questa connessione, in un certo senso, ha reso necessario che ci fosse la presenza di un “io”. Non volevo creare un presepe, un universo già omogeneo, chiuso e codificato. Avevo bisogno che fosse aperto, pieno di crepe e infiltrazioni.

Sempre rispetto a Ginzburg, Garboli criticava la parte più universale del libro, quelle poche pagine in cui parlava del dopoguerra, dello stato del Paese e della letteratura. Non vorrei mai mettere in discussione le parole di Cesare Garboli ma non sono mai stato d’accordo, secondo me quelle pagine in qualche misura andavano quasi a innalzare il tutto.

Non so quanto c’entri, ma nel tuo libro ho trovato particolarmente efficaci quelle brevi “illuminazioni” di passaggio dal particolare all’universale, per esempio quando si parla della “Volvaccia”, che al di là della sua storia diventa qualcosa che rimanda a discorsi più generali sui rapporti umani. I momenti in cui fai quel tipo di operazione lì per te sono cruciali nel libro? Secondo me sì, ma dimmi tu.

Tu non vuoi mettere in discussione Garboli e io non voglio mettere in discussione te! A parte gli scherzi, sì, sono affezionata anche io a quelle parti. In effetti sono state scritte quasi tutte all’ultimo, quindi evidentemente sentivo una mancanza di un certo tipo, non so, come di un pensiero, un ragionare intorno alle cose, uscire dalla presa diretta e mettersi di lato a capire perché si è scelto di parlare di un dato evento o, nel caso della “Volvaccia”, di un dato oggetto. Però non volevo nemmeno cadere nel simbolismo, o nell’idea che tutto rimandi a qualcosa, insomma credo che i momenti di cui parli siano sparsi qua e là senza un disegno preciso.

Il libro non è dedicato alla tua famiglia ma a tre tue amiche, che secondo alcuni sono la famiglia che ci si sceglie. Ti ritrovi in questa idea, o è solo che sarebbe stato pleonastico dedicarlo ai tuoi familiari che sono già così presenti al suo interno?

Ora che me lo chiedi così esplicitamente ti direi di sì, che ne sono sempre più convinta. Le amicizie sono la famiglia che si sceglie. Ma forse a questo punto possiamo proprio eliminare la parola famiglia invece di dover allargare il suo campo semantico, ci sono tante altre parole: comunità, ad esempio.

Perché hai scelto questo titolo per un libro in cui, per quello che so di te, è tutto vero? Perché, come lasci intendere nel libro, non si è mai sicuri di come si ricordano le cose, se quello che ricordiamo sia vero o meno, e che per te in particolare si tratta di un modo di rapportarti alla vita?

Per molto tempo il titolo del libro è stato L’età dell’impostura. Io ci ero molto legata, nella mia testa è rimasto quello, forse. A Einaudi sembrava un titolo fuorviante non tanto per il senso, quanto per il tono. Cioè dicevano che non si coglieva l’aspetto “giocoso” del libro. Io lo vedevo come un titolo-parodia di L’età dell’innocenza, la casa editrice come un titolo pretenzioso e iper-letterario. Quando ho proposto Niente di vero – che all’inizio per me era quasi uno scherzo – loro invece sono stati entusiasti. Adesso mi rendo conto che funziona molto bene, ma non me la sentirei di farci troppi discorsi intorno, cioè sarebbero insinceri (niente di vero!): è un titolo, è abbastanza paraculo, c’è il gioco di parole col mio nome, funziona.

Poi c’è anche il discorso dell’impostura come arma. A un certo punto dici «temo la verità più della morte».

Ho sempre vissuto la verità come una minaccia, e comunque è così che viene proposta e pubblicizzata: «devi dire la verità!», «vuoi sapere la verità?», «adesso ti dico la verità», insomma hai la sensazione di trovarti con le spalle al muro ad aspettare la verità come una scarica di mitra. Da piccola erano talmente poche le cose che avrei potuto fare se fossi stata sincera con i miei, che inventare cazzate è diventata presto una strategia di sopravvivenza. Non ho idea se con due genitori più permissivi sarebbe andato tutto diversamente. Ma appunto, trovo il diktat della verità qualcosa di estremamente violento, persino Gesù quando dice «E in verità vi dico» perde la sua dolcezza.

Verso la fine racconti che questo libro nasce anche da un dialogo in cui ti viene detto «che non fossi affatto algida nella vita, mentre nella scrittura facevo di tutto per esserlo. Usavo i libri per schermarmi, sottraevo le parti piú fragili, tenere e buffe di me stessa»: questo è il tuo libro che ti somiglia di più?

Non lo so, è sempre triste fare una gerarchia tra i libri, in qualsiasi senso. Mi viene solo da dirti che questo è il libro che potevo scrivere ora, non lo vedo né come un’evoluzione, né come uno slittamento. Sono tanto refrattaria alla verità come concetto, quanto amo l’idea di contingenza. Diciamo che per me la verità si esprime nella contingenza, quindi sì, questo è il libro che potevo scrivere ora, che mi appartiene in questo momento.

Siamo arrivati al paradosso?

Tutte le mattine.

Foto di copertina tratta dalla cover di Niente di vero, di Marta Bevacqua