Parlare di Kubrick significa navigare in un oceano di contributi critici immenso, e dissertare su Barry Lyndon significa parlare d’uno dei più perfetti film mai realizzati: secondo alcune autorevoli voci, anzi, il più perfetto in assoluto. Per esserne compiutamente consapevoli – non per fede quindi, ma per verifica oggettiva – occorre però dimostrarlo. Argomentarlo. Compito tra i più ardui, come sempre davanti a un sommo capolavoro quando ci si propone di svelarne artifici e meccanismi, pur sapendo che l’Ineffabile non si presta ad alcuna esauriente definizione. Si può sempre, tuttavia, porre attenzione ai processi e agli elementi di volta in volta posti in gioco, la combinazione dei quali è ciò che genera l’Ineffabile: ciò che ne consente gestazione e nascita, rendendolo possibile e, pur nella sua inafferrabilità, concreto.

Quanto più ricco è un capolavoro di elementi da considerare, quanto più vasta e articolata la loro interconnessione, tanto più complessa risulterà la ricerca nel proprio procedere; e se misurarsi coi capolavori può far tremare a volte le vene ai polsi, quelli sommi sgomentano. Occorre non perder di vista alcun dettaglio: nel caso d’un film, nessuna inquadratura fosse pure di pochi fotogrammi, nessun dettaglio circa la sua costruzione, e all’interno di essa nessuno circa l’organizzazione dello spazio, presenza e collocazione di figure, scelta e disposizione di oggetti e arredi, luce come fonte cromatica e come provenienza o angolazione, commento musicale diegetico o meno e sua funzionalità alle immagini, iconografia e iconologia d’ogni immagine stessa. Senza omettere alcun aspetto, dedicando attenzione critica a ciascuna singola componente senza trascurarne alcuna.

Forse è per questa ragione che la pur vasta produzione saggistica su Barry Lyndon sembra, nel quasi mezzo secolo dall’uscita in sala, aver preferito soffermarsi più spesso sugli aspetti estetici della pellicola, in termini teoretici e concettuali o di sensazioni e riflessioni suggerite, piuttosto che sull’analisi di ciò che ne costituisce la magnificenza, nel rigore d’un magistero tecnico totalmente asservito al raggiungimento d’una perfetta narrazione per immagini. Eppure lo stesso Kubrick, nelle poche interviste concesse, si è espresso molto chiaramente su ciò che si dovesse intendere per film perfetto e sulle necessarie modalità per concepirlo (ove il concetto etimologico del termine fa pendant con una visione a raggiera), rivendicando anzi la finalità del proprio conseguimento quale unica bussola cui attenersi, il solo scopo da perseguire senza compromessi. Lui per primo a convenire quanto dispendioso sia in termini di tempi, sforzi, fatica, in un procedere di sequenze ripetute in infinite serie di ciak, con la necessità permanente di mantenere il totale, simultaneo controllo di decine di fattori.

Analizzare tutto questo è dunque ostico, e a forte rischio di esiti difettosi o incompleti. Congratulazioni perciò a Davide Magnisi, il cui saggio – pubblicato da Gremese per la collana I migliori film della nostra vita – affronta Barry Lyndon nell’unica maniera lecita a un’opera perfetta, conducendola cioè in maniera altrettanto perfetta. Benché seducente sia il celebre aforisma pasoliniano, secondo cui sarebbe svilente concretizzare un sogno quando già in sogno appare perfetto, la curiosità cinefila muove alla ricerca, e offre occasione per realizzarne una poche volte tentata – ad eccezione d’un volume analitico di Philippe Pilard, edito da Lindau diciott’anni prima – spaziando su tutti i registri in gioco. Documentatissimo e preciso, come lo stesso Kubrick probabilmente avrebbe preteso, il testo percorre lo sviluppo della confezione ponendo in demiurgica relazione ciascuna componente scenica e narrativa, spiegando e raccontando. Il suo procedere sintagmatico restituisce la storia narrata rivelandone il discorso attraverso la sua costruzione ed esposizione visiva, grazie a puntuali annotazioni, appropriate intuizioni, felici suggerimenti (neppure l’embrione dell’esperienza, l’incompiuto progetto del kolossal su Napoleone, viene dimenticato).

Di fatto, il decimo lungometraggio di Kubrick non abbraccia solo la dimensione della Storia, nella misura in cui sarebbe scorretto etichettarlo sbrigativamente quale prodotto storico, o in costume: «Barry Lyndon è la nostra storia» , introduce Magnisi, ché il romanzo di formazione d’un giovane irlandese in conflitto con la società del proprio tempo e con regole d’un gioco prevaricante, altro non è che un grandioso acquario critico-sociale, in forma di parabola esistenziale e allegorica, sensibile e cosciente. La superficie immaginifica dei fotogrammi, con la fascinosa funzione di trascendere il Settecento rappresentato individuandovi precisi richiami iconografici, non si ferma a questo, essendo qualcosa di ben più complicato e meticoloso, destinato a un’ulteriore trasfigurazione. Una sorta di imitation of life indotta dalla maestosa finzione, dalla squisita bellezza della sua fattura («I film storici, per usare le parole del maestro, hanno in comune con quelli di fantascienza il tentativo di ricreare qualcosa che non esiste»).

Dire di più è impossibile, data la ricchezza degli argomenti e la loro restituzione in un testo che ne rende conto in toto, senza ombra di pedanterie. Un testo fatto per essere letto e non unicamente compulsato: uno di quei saggi che dilatano il piacere del cinema al di là della visione, e oltre, nell’ospitale e amorosa attenzione d’ogni appassionato. Sino a lasciar trapelare il significato, tutt’altro che concavo, dietro la nota epigrafe conclusiva riportata sulla copertina del libro. Non tutta la saggistica e non tutte le monografie offrono al lettore questo dono: il saggio di Magnisi lo dispensa ad ogni pagina.

A Paola, Samantha e Lina

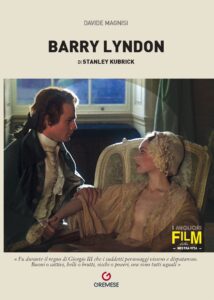

In copertina: una scena dal film “Barry Lyndon”