«Noi non siamo così.» «Così come?» «Così, come voi.» sentenzia con sincerità Beatrice nel corso di uno dei suoi primi colloqui con Celestino. Lei una ladra (o forse solo una che ruba), lui «un uomo che è tutta intelligenza», e sono estranei, in tutte le accezioni in cui il termine è declinabile. Estraneità, ideali e maschere sono le parole chiave di un’opera stratificata qual è L’isola degli idealisti, lungometraggio diretto da Elisabetta Sgarbi, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco.

I Reffi sono una famiglia altoborghese, composta dall’anziano padre Antonio (Renato Carpentieri) e dai due figli Celestino (Tommaso Ragno) e Carla (Michela Cescon) che da anni vive in autoesilio sull’isola della Ginestra, un fazzoletto di terra dove non vi è altro che la loro villa. A turbare la loro quiete e quella dei domestici è l’arrivo nel cuore della notte di due ladri, Guido e Beatrice (Renato De Simone e Elena Radonicich), alla ricerca di rifugio. Divisi tra etica e desiderio di trasgressione, i Reffi assecondano Celestino che non denuncia i malviventi a patto che restino sull’isola e prendano parte a un processo di rieducazione emotiva.

Ognuno dei componenti della famiglia incarna un ideale e indossa una maschera che gli permette di apparire come vuole mostrarsi, facile e concordato in un microcosmo fuori dal tempo e dallo spazio in cui si vive sospesi e le ore sono scandite da attività rituali che rimandano al carattere prevalente del personaggio: Carla scrive e attende lettere dal suo editore, Antonio dirige un’orchestra inesistente che irrompe nelle sale della villa attraverso il giradischi, Celestino insegna a contare al suo fedele cane Pangloss. L’arrivo dei ladri fuggiaschi incrina le abitudini, gli ideali e lascia sgretolare le maschere. I silenzi e l’immobilità delle conversazioni, ravvivate solo dagli sberleffi dell’anziano padrone di casa, virano verso un’analisi etica e filosofica che ridimensiona le percezioni di menzogna e verità, normalità e follia, giusto e sbagliato. Quando il mondo esterno approda sull’isola, qualcosa deve cambiare e a volatilizzarsi non sono denaro o gioielli, ma certezze radicate per non soffrire. Riaffiorano sentimenti profondi e umanissimi che riportano ad una dimensione terrena personaggi che parlano come libri stampati, nel tentativo di ignorare come gira il mondo. La solitudine, la nostalgia, il dubbio, il desiderio, da controllare e vivere nel più rigoroso mutismo, necessitano, a contatto con la dirompenza del diverso, di una nuova grammatica che li codifichi ed esprima. La forza dell’apertura porterà dunque a svolte inaspettate, a rotture dei confini (fisici ed emotivi) e alla cessazione di patti suggellati dalla reciproca consapevolezza della farsa.

Elisabetta Sgarbi e il suo sceneggiatore Eugenio Lio, nel massimo rispetto dell’opera letteraria, lavorano in più direzioni, modellando gli stilemi del genere e del linguaggio come espressione e rappresentazione dell’essere umano. Il mistero, la sospensione, il rigore che preservano luoghi e personaggi sono essenziali, necessariamente algidi, per rendere graduale il cambiamento. Se i tacchi cadenzati delle donne di casa scandiscono l’alternarsi dei “tempi” della giornata, l’incursione frettolosa e scompigliata dei nuovi coinquilini la azzera, portando ad una riconsiderazione dell’inopportuno e del rischioso in sostituzione del lecito e sicuro. Lo spettatore, travolto dal buio della notte e dalle atmosfere da giallo che ben si inseriscono sul finire di quegli anni Sessanta che smozzicati si mostrano attraverso giornali e citazioni, si accorge con stupore di quanto il vero intento della regista sia quello di travalicare la mera narrazione dei fatti – la riabilitazione dei criminali andrà a buon fine, i gioielli verranno rubati? – per concentrarsi sulla psiche dei personaggi, sui ragionamenti e gli sforzi che muovono le loro azioni e il loro “nuovo” essere. L’enigma che resta, alla fine dei conti, quando si potrebbe cadere nel retorico lieto fine, è, invece, un dilemma esistenziale che ancora una volta sovverte ciò che si crede, insinuando il dubbio.

L’isola degli idealisti, con la sua stratificata struttura, inganna, depista, illude chi guarda, tanto dall’interno quanto dall’esterno, per lasciarlo sempre con le stesse domande: cos’è un bugiardo? Quando si crede di essere «così», quando «non come gli altri»?

La risposta non esiste, se non nel libero arbitrio che porta l’uomo a scegliere tra l’essere e l’apparire.

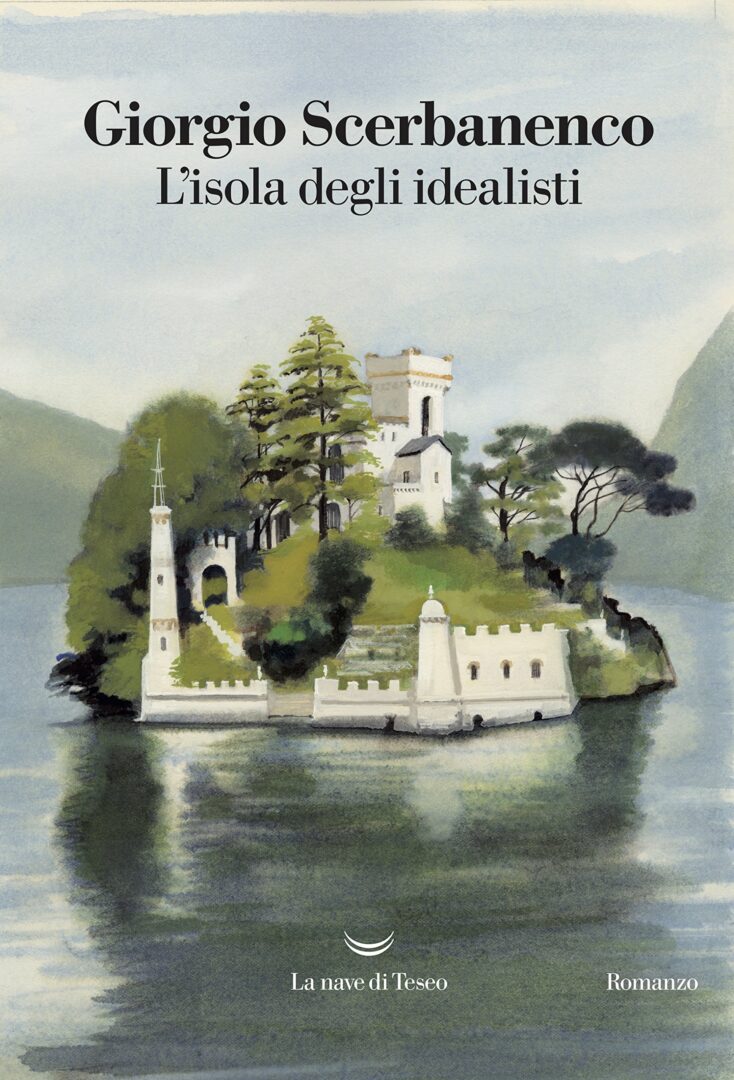

In copertina: Tommaso Ragno e Elena Radonicich nel film