Conosciamo già l’epilogo di questa storia, eppure non è per questo motivo che la leggiamo. Victoria Benedictsson si tolse la vita a soli trentotto anni, nella camera 17 del Leopolds Hotel di Copenaghen, dove alloggiava. Lasciava dietro di sé le macerie di un impero letterario: bozze, lettere, frammenti di racconti, progetti di lavoro incompiuti. Alcune opere promettenti l’avevano consacrata come un astro nascente nel firmamento culturale scandinavo dell’epoca. Sulla sua lapide veniva riportato in epigrafe il nome di Ernst Ahlgren, lo pseudonimo maschile dietro il quale mascherava la propria identità, ma anche la persona che aveva scelto di diventare: uno scrittore.

Dopo la sua scomparsa i libri a firma di Ahlgren – alias Victoria Benedictsson, ormai la finzione era crollata, da tempo il mondo letterario sapeva – andarono a ruba. Le vetrine delle librerie venivano prese d’assalto, mentre si moltiplicavano le congetture relative alla causa della morte dell’autrice. Ma nessuna risposta era quella giusta, perché in fondo nessuna – neppure quella che un uomo cercò a ogni costo di occultare per non soccombere al senso di colpa – era quella vera.

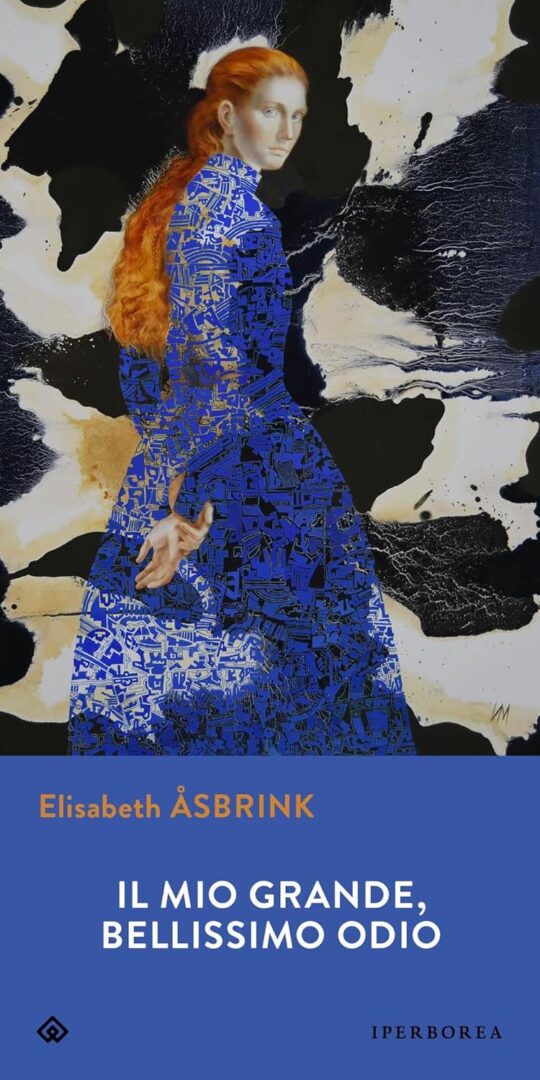

Non è tuttavia per comprendere le ragioni della scomparsa di Victoria Benedictsson che, come lettori, siamo spinti a leggere la splendida biografia romanzata a lei dedicata: Il mio grande bellissimo odio della scrittrice e giornalista svedese Elisabeth Åsbrink, edita da Iperborea nella traduzione di Katia De Marco. Ciò che ci affascina della storia di Victoria è semplicemente sapere che lei visse, che è esistita nella Scandinavia di metà Ottocento una donna-scrittrice in grado di opporsi alle convenzioni e di vivere con coraggio secondo le proprie regole. La conosciamo bambina mentre cavalca al fianco del padre nella tenuta di famiglia e già nasconde un dolore segreto: il rimpianto di non poter sostituire, agli occhi dei genitori, il fratello maggiore Johannes, morto prematuramente a soli dodici anni.

Victoria, il cui cognome originario è Bruzelius, monta in sella, spara con la pistola del padre – che non è un giocattolo – mirando al bersaglio e nascondendo a stento la paura nell’udire il fragore della polvere da sparo. Sin dall’infanzia è abitata da una scissione, ci sono due Victoria: una è la bambina diligente che studia catechismo con la madre e siede composta sullo sgabello, mentre l’altra è colei che sogna a occhi aperti di vivere avventure, cavalcare nelle praterie, essere libera – e in effetti lo è quando corre al fianco del padre, sostituendo il figlio maschio che lui desidera. Per tutta la vita rimpiangerà il fatto di essere nata donna, incapace di aderire alla propria condizione di moglie e madre, sentendosi ingabbiata e costretta nella trappola della femminilità. Ma non fu questa ragione a ucciderla, no; l’inquietudine di Victoria si manifesta sin dalla più tenera età e trova sfogo in una spiccata inclinazione artistica. Da ragazza sogna di fare la pittrice e ambisce all’Accademia di Stoccolma: lavora duramente per raggiungere il suo obiettivo, che sarà però stroncato dal diniego del padre. Thure Bruzelius infatti ritiene che la figlia sia troppo giovane per vivere in una grande città da sola; inoltre, non bisogna dimenticarlo, è una donna. Ormai è alla soglia dei vent’anni, i genitori la vorrebbero vedere con un anello al dito, ma lei rifiuta qualsiasi genere di legame, brucia d’amore per l’arte: non vuole essere una moglie, vuole dipingere.

Sull’anello della confermazione, a quindici anni, la temeraria giovane aveva fatto incidere la parola «Verità», ovvero il suo ideale guida. Quella parola racchiudeva già il presagio del suo destino: la fede nella verità l’avrebbe spinta, infine, a liberarsi da ogni menzogna compiendo il tremendo gesto finale. Avrebbe fatto tutto da sola. Quattro tagli netti sul collo con la lama di un rasoio. Chi la ritrovò ormai esanime, ricoperta di sangue, nella camera del Leopolds Hotel parlò di una visione orribile: «La vista del suo cadavere era spaventosa». Ma procediamo con ordine.

A questa giovane Victoria indomabile, delusa nella sua aspirazione di diventare pittrice, si sostituirà presto un’altra Victoria, colei che accetta il matrimonio con l’anziano e già vedovo funzionario postale della cittadina di Hörby, Christian Benedictsson, nella speranza così di liberarsi dalla prigionia familiare. Il suo destino di donna è tuttavia quello di sfuggire a una gabbia per finire di nuovo prigioniera: il ruolo di moglie non le si addice e neppure quello di madre «Mi domando se riuscirò a volere bene a Hilma come agli altri» scrive a proposito della sua prima figlia, Hilma. La secondogenita, Ellen, morirà poco dopo il parto e Victoria porterà su di sé il peso di quella morte, come una croce. In realtà lei quella figlia non desiderata aveva cercato di sopprimerla, digiunando durante la gravidanza e implorando Dio perché le risparmiasse un altro travaglio: è questo il suo peccato innominabile, il delitto segreto, forse l’ignoto «fardello della colpa» che ritornerà più volte nelle sue lettere private.

«Essere donna e avere un cervello da uomo è una punizione» scriverà nei diari: è l’eterna scissione che da sempre la accompagna. Troverà la maniera di evadere attraverso la scrittura, rinascendo sotto lo pseudonimo maschile di Ernst Ahlgren. La sua raccolta d’esordio nel mondo letterario si intitola Dalla Scania e sarà pubblicata nel luglio del 1884, ricevendo il plauso unanime della critica. La Svezia scopriva così Ernst Ahlgren, considerato «il migliore dei giovani scrittori», un talento fuori dal comune, bastava il suo nome a far vendere numerose copie ai giornali. Ma il mondo letterario non tarda a scoprire che dietro quella maschera si nasconde, come del resto spesso accadeva all’epoca, una donna. La scelta di celare la propria identità era stata consapevole perché, come annotò Victoria nei diari, «le opere di un uomo vengono considerate diversamente» e inoltre temeva di intaccare la reputazione del marito. Il suo matrimonio, del resto, era in caduta libera, anche a causa di alcuni guai finanziari e legali di Christian Benedictsson. Victoria approfittò della propria nuova reputazione letteraria per conquistarsi la libertà tanto agognata e fuggire dalla remota cittadina di Hörby approdando quindi a Stoccolma, a Parigi, a Copenaghen.

In un libro di finzione questo sarebbe l’auspicato lieto fine; ma la nostra, lo abbiamo detto fin dal principio, è un’altra storia e in queste pagine Elisabeth Åsbrink evidenzia il tormento sotterraneo che abita e pervade la scrittrice, avvalorato da una meticolosa analisi delle carte contenute nei suoi archivi. Non c’è felicità nella vita di Victoria Benedictsson, la donna è sempre a un passo dallo sprofondare nell’oscurità.

Dunque, la sua consacrazione letteraria è avvenuta: nel giugno del 1885 viene pubblicato Soldi (il titolo originale svedese è Pengar, che vuol dire «denaro»), il romanzo considerato il capolavoro di Ernst Ahlgren. La trama, del resto, è figlia della biografia della stessa autrice: una donna sposata, dopo molte peripezie, riesce tramite uno stratagemma a riconquistare la propria indipendenza dal marito sciogliendo la promessa di matrimonio. Il successo del libro è dato anche dalla capacità di entrare in profonda risonanza con il clima dell’epoca e, in particolare, con il dibattito sulla morale sessuale allora imperante. In Scandinavia, a fine Ottocento, si discute già della parità tra i sessi e la questione della sessualità femminile viene posta in primo piano. È lo stesso conflitto che attraversa tutte le opere di un certo Henrik Ibsen, l’attrito tra le norme della società e la lotta dell’individuo per realizzare pienamente sé stesso. Victoria Benedictsson è, in fondo, una delle donne letterarie di Ibsen: la parola che tanto la assilla, «Verità», la spinge a essere sé stessa e seguire la propria individualità dovunque essa la conduca. Il suo destino non è poi diverso da quello di Nora in Casa di bambola o da quello, altrettanto tragico, di Hedda Gabler: anche lei sceglierà la morte per non tornare al ruolo di moglie e di madre e di angelo del focolare, solo che Victoria è una donna in carne e ossa e, perdipiù, è una scrittrice. Nella biografia romanzata di Elisabeth Åsbrink il percorso della protagonista è indissociabile dal ritratto di un’epoca di rottura, influenzata dall’individualismo; il titolo stesso Il mio grande bellissimo odio è un riferimento all’opera Mes Haines dello scrittore naturalista Émile Zola (1886). Fervevano le idee brucianti di John Stuart Mill, di Kierkegaard, di Nietzsche. Si assisteva all’avvento del nichilismo: la sentenza nietzschiana «Dio è morto» acquisiva un peso e una concretezza. È il punto di rottura che conduce alla modernità. Dio è morto, ma la scienza non è in grado di sostituirlo, e se non c’è speranza nell’aldilà, l’esistenza stessa non è che una scintilla effimera.

La vita – e anche la morte – di Victoria Benedictsson non sono separabili dal contesto storico in cui sono inserite e quindi anche dalla faida più feroce della letteratura scandinava, quella sulla morale sessuale.

Victoria, il cui più grande desiderio è essere libera, si innamorerà di un uomo e – attenzione – non di un uomo qualunque, ma di Georg Brandes, grande intellettuale e filosofo danese, noto nella buona società anche per la sua condotta libertina. Nel romanzo di Åsbrink le loro due vite scorrono spesso in parallelo, perché è innegabile che Brandes abbia avuto un ruolo decisivo nella morte di Benedictsson.

In Georg Brandes, Victoria riconoscerà un suo pari, scoprendo in lui la propria stessa solitudine esistenziale; entrambi sono, in fondo, «due persone complicate che si studiano a vicenda». L’uomo diventa una presenza fissa nel Grande libro scritto in un alfabeto cifrato da Benedictsson: nel corso del testo i loro incontri sovente vengono descritti in terza persona, come in preparazione a una più ampia opera di narrativa.

Lei scriverà un libro per lui, sognando in segreto la sua approvazione poiché non le importa dell’ammirazione del mondo ma, come accade sovente a chi ama, desidera il plauso e la stima di una sola persona. Quel libro è La signora Marianne, il canto del cigno di Ernst Ahlgren. Nonostante il benestare di buona parte della critica, la stroncatura pubblicata da Georg Brandes sul Politiken nel luglio del 1887 sarà il punto di non ritorno e farà sprofondare Victoria nel baratro. Nel suo scritto Brandes lodava alcune «buone qualità» del libro, ma in sostanza lo definiva «un romanzo per signore». E, lo sappiamo, non c’era insulto peggiore per Victoria Benedictsson che essere definita «femminile», lei che nel suo essere donna si era sempre sentita ingabbiata «ah, che orrore non poter essere una persona, ma solo una donna, una donna, una donna!».

Lei non voleva essere amata, voleva essere capita e nel giudizio amaro di Georg Brandes – colui che lei stimava oltre ogni misura – vede frantumarsi la propria ultima ambizione.

Si può morire per una cattiva recensione? No, non fu certo questo a uccidere Victoria Benedictsson; è proprio qui, nel dramma finale, che i contorni della persona reale, della scrittrice, sfumano in quelli della personaggia. Il presagio di morte accompagna l’esistenza di Victoria proprio come l’immagine fatale del treno in Anna Karenina di Tolstoj, che appare sin dalle prime pagine come elemento prolettico in grado di anticipare il destino dei personaggi. Esattamente come Anna, Victoria non si uccide per l’amore di un uomo, ma per l’incapacità di aderire pienamente a sé stessa: il pensiero della morte, nei suoi scritti, è una costante, come un filo rosso. A ucciderla, infine, è l’orgoglio tradito, il sentirsi respinta non come donna, ma come artista. Ormai si è liberata dal suo matrimonio, si è affrancata persino dalle sue origini provinciali e contadine del sud della Svezia; tutto ciò che le rimane è la sua scrittura. Ma la letteratura non è una patria.

La libertà tanto agognata è anche la sua condanna, perché implica lo spettro della solitudine che è la sua debolezza. Lei, in fondo, non vuole essere sola. Victoria scrive l’ultimo grande romanzo perché un uomo la veda; ma è davvero a lui che sta votando la propria ambizione?

Chi scrive sa che in fondo ogni artista scrive essenzialmente per sé stesso: lo scopo dell’opera è l’opera, nient’altro, ogni Musa è uno schermo, un artificio, un riflesso. È inesatto dunque dire che Victoria Benedictsson muoia per un uomo, perché prima ancora di essere una donna lei è una scrittrice – o meglio, uno scrittore, come inciso sulla sua pietra tombale. In una delle sue ultime lettere, destinata all’amico Axel Lundegård, inseparabile compagno nell’avventura letteraria, appunta una sentenza lapidaria:

«Il motivo per cui muoio è che ho fallito nelle mie aspirazioni artistiche».

Non è vero, Victoria Benedictsson non aveva fallito, il mondo letterario scandinavo la celebrava, eppure lei si sentiva inadeguata: era l’inquietudine segreta che la abitava sin dall’infanzia, la malinconia profonda che aveva nutrito come una linfa la sua stessa arte. Alla sua morte lasciava un testo singolare, la raccolta di frammenti dal titolo Dal buio:

«E se dopo aver scritto il testo più pericoloso e sincero che posso mi sentirò ancora così, potrò morire».

Nel finale della biografia di Åsbrink i contorni tra “personaggio” e “persona” si fanno labili: la morte di Victoria non è meno plateale di quella di Anna Karenina, entrambe vengono descritte con lo stesso grado di pathos, narrate soprattutto nel presentimento e nell’attesa. La vita di Victoria Benedictsson non è inferiore a quella delle eroine letterarie ottocentesche: anche lei aveva ucciso un «modello femminile di ordine e senso». Abbandonava il palcoscenico dell’esistenza, ma con coraggio, perché sempre con coraggio aveva vissuto andando oltre le convenzioni e i divieti, costruendosi da sé una carriera letteraria – e un destino.

«Nel lavoro» scriveva nei diari «sei libera, libera quanto un uomo». A parlare infine sono i suoi appunti e le ultime lettere destinate a Lundegård in cui ribadiva risoluta la propria fermezza di intenti. Colpisce la sua angoscia interiore, ma soprattutto una frase in particolare che lei annota: «Ogni parola è vera»: ecco, ancora, Verità, l’ideale cui era stata fedele tutta la vita. La donna moriva, ma la scrittrice trionfava – e non sarebbe morta mai.

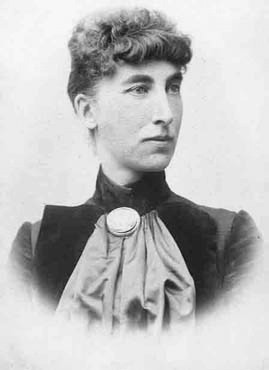

Immagine di copertina: Victoria Benedictsson (1850–1888) Black&White version of Image:Victoria_Benedictsson.jpg