Com’è bello leggere quegli eccellenti lavori dei letterati che sono stati anche antropologi della stronzaggine e della stupidità, bravissimi a esibirne strutture, dinamiche e motivazioni profonde, senza però l’aggravio di imporne una didattica. Ma la maggior parte delle volte che si leggono interventi a proposito di tali grandi scrittori ironici, ogni affermazione suona come una caccia a meriti e giustificazioni per dargli credito e ogni lode, una pacca sulla loro spalla. A quanto pare, c’è sempre un’arringa preliminare da fare prima di trattarne la qualità, la grandezza, che – ben che vada – è presunta (e magari soltanto da pochi o pochissimi). E a un certo punto, visto che la grandiosità della letteratura ironica non appare mai del tutto autoevidente, e visto che non è scontato che non debba competere con i ‘Classici’ di quella “impegnata e seria”, sembra dovuto trovare la legittimità del suo posto nella storia della scrittura.

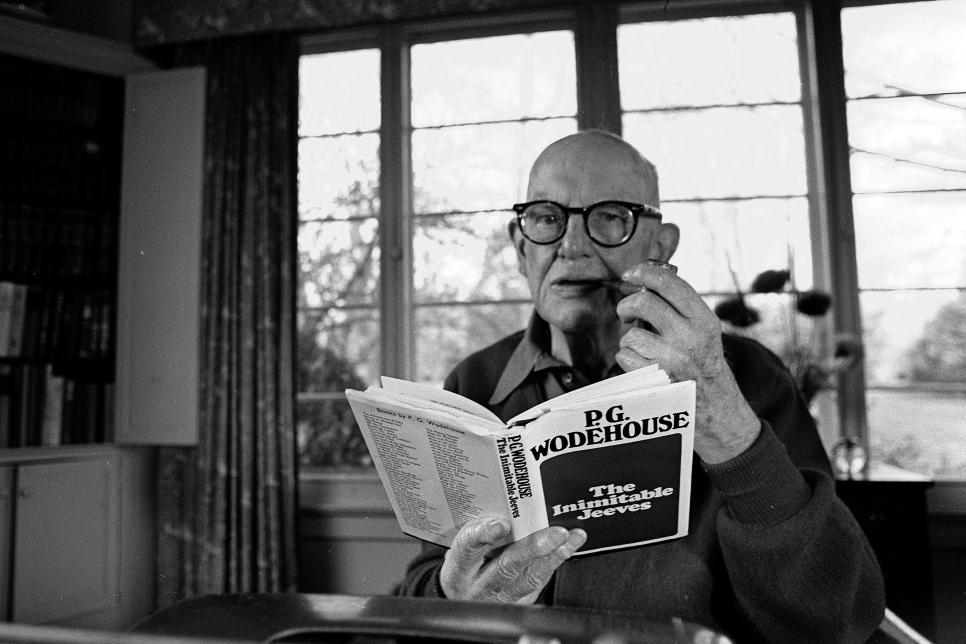

Perché questa sorte ha toccato molti Maestri ed è toccata anche a Pelham Grenville Wodehouse, e gli tocca ancora adesso, nonostante una rivalutazione recente? La risposta è nel cuore brillante e ridanciano dell’arte di Wodehouse, un pugno col guanto di velluto, sprizzando veleno tra le pieghe – apparentemente invidiabili – di magioni aristocratiche e squisitezze mondane; imporre, con il cavallo di Troia zuccheroso e lieve dell’ingenuità, i fattori più impegnativi, miseri (squallidi) e dolorosi della Vita.

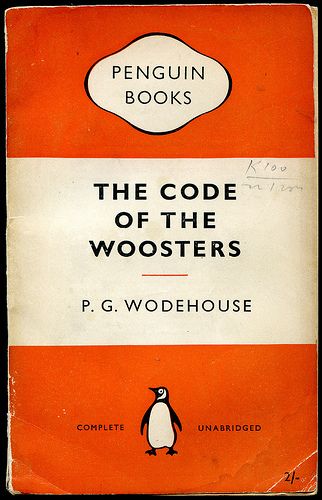

Considerata la grazia della sua ritrattistica degli stili e delle conversazioni e dei tic e l’importanza dei congegni narrativi che costruisce, si rimane spiazzati dalla marginalità che gli si è riservata. La colpa di Wodehouse, che poi è la stessa di tutti i membri della sua famiglia spirituale, è aver castigato i costumi sorridendo. Difatti mentre i lettori (e i critici) “seri” sono disposti ad analizzare il funzionamento della commedia, dell’ironia e della satira, con grande dedizione per esempio se si tratta della narrativa di Jane Austen (poiché questa fa parte della “Grande Tradizione”) fanno invece un breve e svogliato lavoro sui romanzi di Wodehouse, ignorando frettolosamente la loro dimensione retorica e le sue numerose e complesse, stratificate, implicazioni satiriche, il modo magistrale di sovvertire l’intertesto canonico (come nel Codice dei Wooster). Eccolo qui il provinciale e ingombrante equivoco critico sulla “leggerezza”, fraintesa nel senso della vacuità e dell’assenza di radici, svista di giudizio – a ben vedere ideologica (considerando i nomi lustri degli imputati) e non certo fatta per incompetenza – che un critico non dovrebbe attuare. La complessa posizione stilistica di Wodehouse, composta di coinvolgimento distaccato ed emozione, è uno dei motivi per cui è stato a lungo frainteso e disprezzato (per fortuna Roger Kimball dice che Wodehouse ha ottenuto ciò a cui aspirava Flaubert: scrivere un romanzo sul nulla).

Studiosi e critici hanno lamentato il suo mancato “engagement,” ed ecco che allora quasi per miracolo è stato riscoperto solo a partire dal 2000, in direzione di un visibile riorientamento critico a suo favore. Questo Wodehouse revival è ovviamente uno “spin-off” del New Storicism e coincide con una serie di pubblicazioni sull’umorismo, la parodia o la satira, che riflettono lo Zeitgeist tramite approcci alla letteratura più completi e non canonici, direttamente postmoderni; per cui, l’estetica e l’ideologia non possono essere comprese isolatamente e levità non vuole dire superficialità. Charlotte Jones, in un articolo del 2013 sul Guardian, rende omaggio all’uso inventivo del linguaggio in Wodehouse, sottolineando «l’apparente combinazione anarchica di alta dizione, allusione erudita, slang metropolitano di classe superiore e abbreviazioni informali, che dovrebbe essere incongrua ma invece funziona sorprendentemente bene nonostante l’apparente dissonanza», che poi è quell’intangibile mix di cultura “alta” e “bassa” che da noi ha avuto in Arbasino e Gadda gli esiti più riusciti.

Wodehouse, scrittore di alto artificio, rievocatore dell’antica commedia attica e latina, del tipo di Plauto, è stato curato da Manganelli nell’edizione italiana di Lampi d’estate, opera che definisce «trionfalmente buona e divertente in modo diabolico». Ha scritto cicli, come i poeti epici, eppure come mai, si chiede Manganelli, «è tenuto alla periferia della letteratura? Non ho dubbi, Wodehouse è uno scrittore al cui nome ha nuociuto la rigorosa specializzazione: fa sempre ridere, come può essere una cosa seria?». Ebbene, è “serio” eccome il lavoro di inventiva sui personaggi e sulla struttura dell’umorismo e della commedia in The Code of the Woosters. Il modo in cui Bertie Wooster, signorino viveur protagonista finto-ingenuo narratore del romanzo, devia l’intertesto (abbondante!) classico e biblico, per scopi puramente burleschi ed eroico-comici, e interpreta il ruolo eversivo di parodista e portavoce del suo ideatore, è un miracolo letterario. Ed è “serio” il substrato ideologico e satirico delle sue commedie, di cui finora è stata appena intuita l’estensione. Lui, certamente un genio comico, ma non un semplice intrattenitore, affronta tramite Bertie i rapporti di genere e di classe, e la questione del canone letterario, in modo perfidamente iconoclasta.

Le alchimie wodehousiane funzionano quasi sempre, ma sono difficili da spiegare. Il suo mondo folle e inesistente, quasi un manicomio en plein air, tra ricca Inghilterra edoardiana e l’America, si srotola follemente fra zie ipercritiche, mancanza di scopi, allibratori sudici, svampitismo, maggiordomi severi, zii impazienti, beata irrilevanza degli eventi, stoica meccanicità semivittoriana delle relazioni. Tutta una galassia lussureggiante di cui è difficile dare conto senza usare le parole, il tono e la verve del suo artefice. Siamo in Inghilterra nei primi del ‘900, ma, da narratore escapista quale era, Wodehouse ce la restituisce completamente disincarnata da qualsiasi verità storica e dalle brutture e posta in un intervallo ideale dove non contano guerre, povertà, passioni politiche ma solo il virtuosismo delle commedie degli equivoci, oscillando fra Terenzio e Shakespeare, dove tutto accade e ciascuno è indimenticabile: il pensatore-maggiordomo Jeeves tra una pesca di gamberetti e una citazione di Shelley mette sempre in moto il suo poderoso intelletto per risolvere le spinosissime vicende di Bertie, a sua volta spesso vittima delle sue due imperversanti zie (Dahlia, che ha temprato la sua possente voce nelle cacce alla volpe della sua giovinezza e la temibile Aghata, che Bertie sospetta compia sacrifici umani, mastichi vetro e indossi biancheria di filo spinato); il vecchio “Clarence Nono conte di Emsworth” e la sua Imperatrice, scrofa smisuratamente grassa; Anatole, lo chef impareggiabile dotato di vigore e abilità straordinarie, impiegato da zia Dahlia nella sua casa di campagna, lodato come dono di Dio ai succhi gastrici, la cui cucina comprende piatti come velouté aux fleurs de courgette, consommé aux pommes d’amour, Nomais de la Mediterranée au fenouil, bistecca inglese “magistrale” e torta di rognoni.

Ma oltre alla capacità di inventare psicologie e caratteri, c’è simultaneamente una proliferazione smisurata degli intertesti letterari e biblici “seri”, il segno distintivo stilistico di Wodehouse, che abbonda in citazioni spesso distorte e riferimenti a Scritture antiche, Autori greci e romani, commedie e sonetti di Shakespeare, poeti romantici e scrittori vittoriani. Però, farà dispettosamente riferimento a tutti i classici scoraggianti e consacrati dal tempo e all’intertesto biblico, citandoli costantemente in modo errato. La totale incongruenza tra le situazioni banali e l’altezza dei riferimenti regala un effetto burlesco che sfata tutto, pure Shakespeare, la Bibbia, Coleridge o la tragedia greca, o restituisce un effetto finto-eroico nel modo più raffinato. Se, nel complesso e con poche eccezioni, le sue opere non sono state ritenute degne di un’analisi approfondita è perché era uno scrittore di risa in un’epoca di seri esteti e le opere straordinariamente ‘serie’ dei suoi famosi coevi (per esempio la Woolf) hanno oscurato i suoi enormi doni di stilista.

Altra cosa: se si osserva bene si vede subito che i romanzi di Wodehouse non sono così innocenti e accoglienti come sembrano. Wodehouse proveniva dalla classe media e non approvava in alcun modo i valori dei suoi personaggi aristocratici o di classe superiore. La fotografia che ne fa è tutt’altro che elogiativa e i personaggi ridicoli, sciocchi, eccentrici, inetti o talvolta francamente sgradevoli sono strumenti di critica sociale e di satira dell’aristocrazia inglese. I giovani leggermente degenerati nei romanzi sono ben lontani dalla raffinatezza, dal glamour e dal brio tradizionalmente associati alla nobiltà, sono vistosamente improduttivi o parassitari. Le relazioni di classe sono, quindi, più simboliche di quanto sembrino, ma possono sfuggire ad alcuni lettori (disattenti o prevenuti?) perché trattati in modo umoristico e non in modo frontale. I servitori sono menti geniali e in una posizione di superiorità e controllo. Jeeves è, infatti, un gentiluomo più intelligente e colto del suo datore di lavoro (Bertie) e questo capovolgimento è carnevalesco ma sempre discreto e obliquo e non è mai feroce. Il modo operativo è in realtà simile al metodo drammatico di presentazione di Jane Austen da cui il significato morale si costruisce implicitamente e gradualmente. Ed è esattamente perché Wodehouse ha scelto di mettere in scena una galleria di personaggi comici ed eccentrici tutti (tranne Jeeves) privi di serietà morale, se questa serietà si manifesta di più. Come sottolineano Sophie Duval e Marc Martinez ne “La satira”, «se il satirico nasconde la norma morale negli strati impliciti del testo, è perché è più attratto dall’esuberanza pittoresca e comica […] che all’ottusa austerità della virtù». In Le rire di Henri Bergson, si insiste sul fatto che uno stato di insensibilità e distacco è necessario affinché il comico operi, il riso non ha nemico più grande dell’emozione e richiede una sorta di «anestesia momentanea del cuore». Quel che accade nelle storie di Wodehouse è proprio questo e succede perché lui gioca a fare quello che non sa che cosa fa, opera maliziosamente e polemicamente una serie di attacchi e capovolgimenti iconoclastici (riguardanti la classe, il genere e il canone) senza farci la lezione.

Tutta l’opera di Wodehouse è un atto di resistenza contro la tirannia della letteratura ‘alta’ e del canone e Bertie è l’eroe di questa impresa, quando abusa della ‘Grande Tradizione’ che finge di riverire, perché la distorce, usa e abusa di lei, con l’effetto di sminuirla e de-idealizzarla. Il semplice accumulo di riferimenti intertestuali è sufficiente per creare un senso di derisione e togliere il mito di ogni aura sacra possibile. L’identità del gioco letterario di Wodehouse è altamente ambigua proprio lungo l’esercizio snobistico di questo intento parodico, in cui l’ammirazione e il rifiuto, il tributo e la presa in giro, spesso coesistono, ma in regime di disagio; egli appartiene a quella Famiglia Illustre legata a un certo tipo di elitarismo e le sue allusioni presuppongono un certo livello di “capitale culturale” da parte del lettore. Qualcuno dirà che l’incertezza e l’opacità ideologica, i sentimenti contrastanti di Wodehouse sulla cultura, la sua ostilità verso un agire letterario ‘consapevole’ mettono in imbarazzo il lettore inesperto e digiuno di una illustre tradizione ironico-parodica. Dunque se l’è cercata? Già, ma è proprio il tipo di rischio che corre la letteratura.