[…] intendo / dar forma a qualcosa che valga / il lusso dolente di un ricordo, un sottocasa / serale, magari, a dirsi negli occhi / che non sempre si riesce nel meglio, / ma che si è provato, e solo questo vale.

Così Giorgio Ghiotti nella sua ultima raccolta di versi pubblicata a fine primavera per LiberAria Editrice, Ipotesi del vero.

Autore di poesie, romanzi, racconti, a partire dalle sette storie di Dio giocava a pallone (nottetempo), suo esordio nel 2013, Ghiotti ci consegna quest’ultima silloge con una precisazione dovuta. Bisogna riconoscere in essa un prima e un dopo, come per tutte le esperienze determinanti. La silloge, difatti, si compone di due libri in uno: nel primo, Ipotesi del vero, il poeta si misura con la memoria; nel secondo, L’andare e l’addio, con l’infanzia. Il titolo del primo libro li raccoglie entrambi, a voler sperimentare l’intuizione della verità, che sconvolge e riluce per un tempo brevissimo. Soprattutto, che si arresta in ogni tempo sul piano di un’ipotesi.

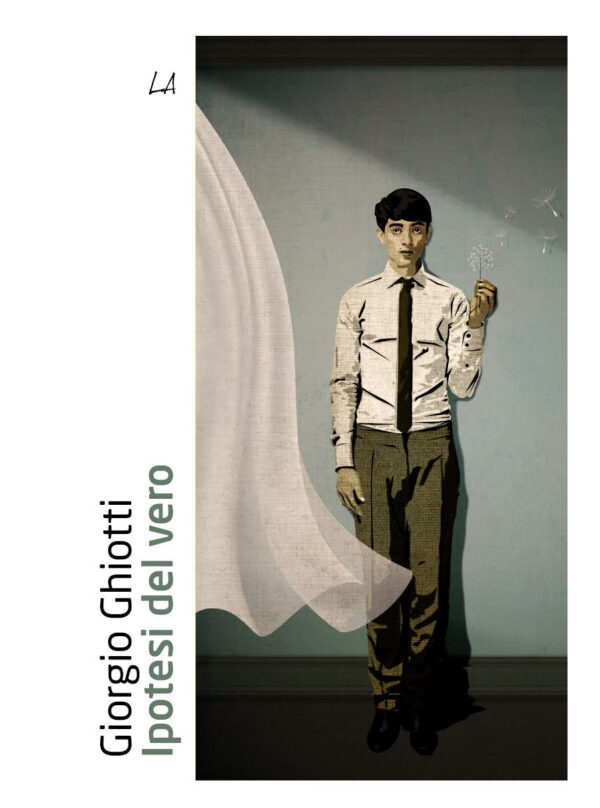

La rotta della vita, in particolare, si propone come la grande verità con cui fare i conti in queste pagine. Chi la definisce? È la vita stessa a decidere il posto dovuto «al ragazzo tutt’ossa» con un soffione in mano nel vento, come da immagine di copertina? Oppure appartiene allo sguardo di quel ragazzo, e a noi tutti con lui, dare alle cose un senso forse «indecente, come in fondo / al verso inattesa la rima»? Ghiotti sembra non suggerire una risposta definitiva, in virtù di una verità mai univoca, che sa sempre di cielo e sottosuolo, di tormento e amore, di burrasche e bonacce, di rive e derive. Attraversarla è un tormento necessario a essere vivi, a volerlo essere, sebbene non ci si possa limitare a nominare quella verità nello spazio del lamento, ma si debba rinnovarla nel carattere del canto, in un’armonia possibile e imprescindibile. La letteratura, la poesia in particolare per la sua natura liminare, è allora affanno della verità e sua consolazione, è fermezza della vita com’è e merito di averci provato, perché «solo questo vale».

I versi di Ghiotti sembrano procedere secondo questo slancio, chiaramente riconoscibile in un testo della raccolta che sa di grazia e allusione:

Quanti hanno dentro un dolore

imparato a memoria come una poesia

che se la dici canta

che se lo chiami muore.

Cantando il duol si disacerba di petrarchesca eleganza, viene ora rivissuto con la meraviglia del nostro tempo. Perché Ghiotti ha in tutti i suoi scritti il dono del richiamo ai grandi maestri del passato, remoto e prossimo, e del volo con e oltre gli stessi; sa con impertinenza collegare i punti estremi della parola, da Dante fino al pop rock, per accogliere nella sua scrittura l’irrequietudine dell’animo fuori da ogni tempo. Così, anche in questo lavoro poetico, Ghiotti sfida il lettore alla ricerca di rimandi e sorprende con la spontaneità di alcune suggestioni immediate. Binario è pure il suo oscillare tra passaggi impressionistici, per tocchi leggeri e sfumati, e passaggi realistici, per lucide rappresentazioni del dettaglio. Con il procedere per rivelazioni ragionate e fantasie smarrite, lo scrittore indaga quel vero che sa essere molte cose tutte insieme, come le sue stesse poesie.

Questa tensione incontenibile a fare qualcosa di importante per essere vita, porta l’autore a dare spazio a temi ricorrenti in altri suoi scritti, ma sempre in una sorta di simmetria tra passato e futuro.

Il tema della soglia da oltrepassare è uno di questi. La soglia si identifica nel luogo dell’oscurità per dei «pappagallini verderamati» in fuga da chissà chi e da chissà cosa, con la certezza che salvezza sarà solo vedere l’alba tutti insieme, nessuno di loro smarrito al confine del buio. Soglia è la chiave spezzata nella serratura, metà nell’ingranaggio, metà dentro l’anima. Soglia è l’inquietudine di riconoscere in sé lo «scassinatore anonimo» che inceppa la toppa e determina l’inciampo. Soglia è «la serratura della mente» di chi non affida i propri propositi alla fermezza della volontà, come nella sezione del librodedicata alle anime lunari del Paradiso dantesco.

Connessa alla stessa è il dolore, sintomatico o potenziale, l’uno inaspettato e l’altro corteggiato dall’autore, entrambi ostacolo alla stabilità del presente, paralizzati sul confine dell’incertezza e dell’esitazione. O forse la sofferenza stessa si impone con forza maggiore di ogni pace, proprio per l’attesa di capovolgimento che essa riserva, per la prova di resistenza e speranza che rinnova, «giocando con la regola del sogno». L’angoscia si specifica come i fantasmi in rapida picchiata contro i vetri, pari a prigionia di pioggia, in uno spleen di baudelairiana memoria. È amarezza per l’incomprensione di chi intorno codifica l’amore in norme stinte e clausole snaturate, di chi non sperimenta mai per davvero il sonno «dal lato del cuore». Dolore è un genitore che invecchia o che va, capovolgendo il presente in imperfetto.

Anche in questa raccolta, difatti, Ghiotti introduce un dialogo ideale con i suoi genitori. Dialogo con il padre, che ha lasciato profumo di piante sul terrazzo, come «un progetto di quiete», a quel ragazzo dal «sonno bianco» e dal fiorire in ritardo sulle stagioni. Dialogo con la madre, colei che «cura di notte l’incurabile», consentendo a una cucina vuota e buia di animarsi del suo ricordo, di farsi scena dentro cui «una magia si compie» e «qualcosa balla». Dialogo con la nonna, colei che ha accostato l’autore all’arcano rapimento delle parole, consegnandoglieredità di oggetti e domande sospese, quasi un’esistenza “residuale”.

Rimane la memoria pronta a sublimare ogni unione, a cominciare da quella di chi, prima di andare, ha lasciato poesia come un ritorno a sé. Non a caso, una sezione intera del primo libro, quella sui ritorni per l’appunto, è dedicata a Biancamaria Frabotta, maestra nonché amica dello stesso Ghiotti.

[…] Se tu sei ancora sveglio,

scrivimi ti prego una poesia […].

Sono, questi, versi di Frabotta, tratti dalla raccolta Il rumore bianco del 1982, a cui sembra come aver reso omaggio l’autore per annodare il filo del passato a quello del futuro. Non a caso, Ghiotti prometterà al piccolo Pietro, il nipotino a cui è riservata la seconda parte di Ipotesi del vero:

Ti parlerò dei maestri, dei tanti

che sono passati scrivendo per te

da una lontananza di sere […].

Scrivere per chi ci ha lasciato, scrivere per chi è appena arrivato nelle nostre vite, come Pietro, accordano alla memoria un impegno: dare «forma a qualcosa che valga», a un’ipotesi di verità. La lezione poetica del passato e la sua proposizione di avvenire sono affidate dall’autore al bambino quali semi di un soffione, pronti a sfidare il loro volo, il loro vero. Accompagnano l’autore, e noi con lui, su quel terrazzo del padre dove «ogni cielo è un dio».