Per gli illesi e gli offesi, si tende il pi greco della temporalità. Il cerchio perfetto (Sellerio Editore) ospita; i primi, overdosici di edonismo, gl’altri, lesionisti del fine ultimo.

Rotonda è la vita, lì dove si salvano, forse, i frivoli di cuore. Qui, quando Claudia Petrucci lega appena la nappa all’ultimo lavoro suo: storia di amori traditi e architetture màgiche. Nei conventi di solitudine impalcati dall’autrice – classe ’90, di stanza a Perth, scrive da sempre –, mentre l’eco dello iato tra anime mostrifica l’orecchio, i personaggi sopravvivono.

In senso stretto, poiché sulle pagine dedicate a un distopico presente verisimile si esprimono cause sindemiche: le città son fatte di polvere chimica, il sole buca, la ricchezza sfolla. Nella cornice s’è invece agli anni Ottanta, inconsapevoli, e un poco felici. Roma, Venezia, ma soprattutto Milano («da almeno tre anni a Milano non si vede nulla o quasi. I giorni di “chiara” sono al massimo quattro o cinque al mese: rari momenti in cui la nebbia si dissolve e si intravede il cielo») costituiscono il diametro sporcato delle vicende, l’ora e l’allora intrecciati in una strada ricorrente.

Via Saterna, con assonanza simbolica (pape Satàn aleppe,da cantarsi al civico sette) e metamorfismo urbano (compare sul lastrico, scompare nelle cartografie), accasa negli anni gli attori. La domus che svetta su quel cemento diventa subito il teatro di qualsiasi gioia, rimpianto, atrocità; mentre il mondo va svuotando la propria coloritura vitale, e affossano economie, e deideologizzano politiche, e gli umani blattizzano – ritmi, sensorialità –, Lei rimane. È una roccia particolare, che perdura nel mezzo dell’alluvione quasi per incantamento, già prima della geo-emergenza dà nell’occhio uguale a una pula marmorizzata; nasce come esperimento estetico plasmato da Dario per Lidia, addirittura nella misura ritrova l’equazione armonica del femminino, di continuo rimanda gli abbagli di quegli occhi, dei suoi sogni. «Allora doveva esserci un modo, si è detto Dario quello stesso giorno, di portare dentro una casa i riflessi dell’acqua»: una conca e una polla sotto un globo di giaietto, giù da un lucernaio spiovente luce barocca. In quel punto, l’estinzione – «che suono produce una ragazza tanto leggera quando si spezza?».

Tocca a Irene levare le ragnatele in via Saterna, quarant’anni dopo. Curatrice fallimentare, arriva nell’intersezione di molte crepe, ignara di tutti i risvolti precedenti. Il posto le parla, il mistero a pianta orbicolare la coinvolge forzandola a una pericolosa ermeneutica («la casa vive delle relazioni tra le cose più che delle cose stesse, è proposta come organismo che costringe all’interpretazione»). Intanto l’esistenza sfila, obbligandola a guardare quei pensieri stuccati a colpi di call-conference, di cattivi amplessi, ripetizioni nervose. Quasi fosse uno squarcio tra epoche, via Saterna cartomantizza di continuo, ferma Irene a ruminare paure («è da lì che è venuta la morte?»), bilanci («se ci pensa, le pare di essersi divertita molto e poi di essere andata a divertirsi altrove»), manchevolezze («non riesce a rassegnarsi all’idea che lei e suo padre, così simili fuori, non siano fatti per essere amici»). Poiché l’oracolo infine tace ecco che vien detto tutto – e i contorni tra le figure portanti calzano il medesimo cappotto.

Petrucci traccia due monologhi distanti nel quando, però non nello spazio. Dario con un orologio guasto («non oggi, ma è tutto finito»), tarato sulla felicità parassitaria, sulla paralisi della progettualità perfezionabile («se c’è un errore, esiste già e prima o dopo verrà fuori»). Irene e l’euforizzazione tranquilla di percezioni spente («ascolta il movimento degli occhi che si aprono e si chiudono, le ciglia sulla pelle»), prime volte tardive («sembra di vedere di nuovo il mondo per ciò che è diventato, per ciò che sta diventando, così diverso dai ricordi dei vent’anni trascinati in avanti, dilatati oltre il limite della loro stessa sopportazione»). Accanto, qualche comparsa essenziale sentenzia verità («l’innamoramento dei luoghi segue le stesse regole dell’innamoramento tra persone») e diluisce dubbi («credi che la morte sia un cattivo presagio?»).

Il plot de Il cerchio perfetto paga al lettore il sollievo dell’incastro impeccabile; sicché tutto torna, ai protagonisti spunta quasi la carne, stanno in coda assieme alle nostre ombre scure, fanno piangere le madonne dietro ai roveti di macchie universali. Gli «adulti in attesa di infelicità» curano il pallore e il malore. Riferiscono crisantemici vaticini tumulati («tutte queste decisioni prese con in mente l’idea di stare meglio, di lavorare a tuo vantaggio, ti sembreranno drammatiche e irreparabili»).

Questo romanzo oviparo cova una stratificazione di significato. Petrucci butta qua e là una semina sotterranea per constatare temi sociologici, seppure nel volume ridotto (d’ingombro e rumore) che ci è concesso dall’icebergizzazione contemporanea. Ecco l’aneurisma valoriale dei finti giovani giunti agli “-anta” per gioco, il disorientamento (la foschia non è solo letteraria), la bussola guasta d’istinti primordiali (la procreazione vs lo spavento cosmico dell’inutilità), le consolazioni contro la noia – infiltrate nei massaggi, nei filler genitali. Ai veri giovani spetta il miraggio del nido, della pausa dalla lotta, e un astro fottuto. I vecchi sonnecchiano davanti al countdown: sono il cippo, la pendola, il rintocco.

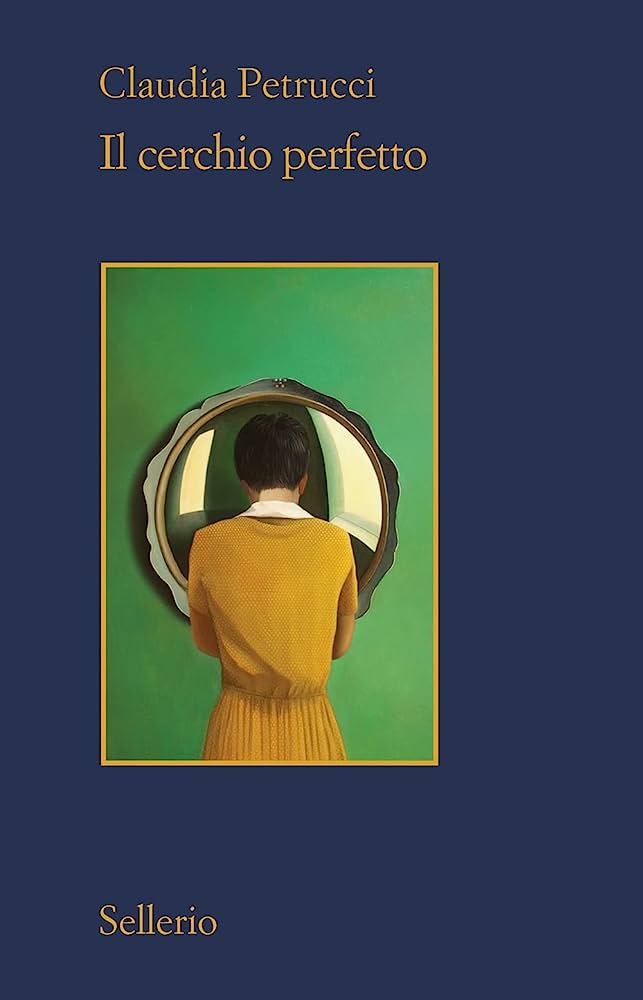

Immagine di copertina: opera di Hilma af Klint