Fra Teletubbies pro-gender e Il Grande Reset secondo Agamben non sembrano esserci scale di grigi: il timore di finire stritolati dal maccartismo mediatico è più che diffuso e le virgolette con indice e medio non costituiscono un valido antidoto alla solerzia con cui la macchina algoritmica sa predisporre fascine più diavolina in meno di un amen. Meglio accodarsi al corteo, al massimo buttare lì di tanto in tanto una dubitativa sull’ottimismo liberal-disneyano che sembra permeare l’universo. Per chi non ama affidarsi totalmente al pensiero scientifico sono dunque tempi difficili e non sarà certo un romanzo a rimetterci in contatto con una visione del reale meno matematizzabile, ma se da un paio d’anni a questa parte il pensiero unico si è incuneato pervasivamente nelle nostre vite e la paura di essere visti come sciamani alla Casa Bianca ha preso il sopravvento, l’intimità di un libro può avere sapore catecumenale. Che poi è quello che ci succede con La verità su tutto di Vanni Santoni (edito da Mondadori), romanzo che nella fascetta gialla Nicola Lagioia definisce viaggio «nel cuore del XXI secolo», ma che possiamo tranquillamente modificare in “cuore dell’Ipermodernità”, perché l’impasto di invenzione e realtà, autofiction e metafiction, cronaca e personal essay conducono lì: La verità su tutto mette sul piatto un’idea di narrazione che torni a dare del tu alla verità o quanto meno non ponga «limiti alla conoscenza», come si leggeva in un’intervista dello stesso Santoni a Mircea Cărtărescu di qualche anno fa.

Sempre più psiconauta, Santoni solca la Tetide degli stati intermedi guidato da un astrolabio che sovrappone coscienza a conoscenza fino a far collimare metafisica e fisica, rendendo possibile scommettere di nuovo sull’io: non più l’io debole e insicuro dei postmoderni (il piano B di Nietzsche: interpretare fino al nichilismo) che diffidava dell’esperienza e non osava nominare la verità, ma un io motore di ricerca che nomina la verità eccome, titolo compreso (il piano A di Nietzsche: il caos dentro di sé fino all’eterno ritorno). Pre-positivista e post-scientifico allo stesso tempo, Santoni ci riporta alle epoche in cui la sintesi di saperi era possibile proprio nell’alambicco della letteratura e il narratore era lo specialista dell’io per eccellenza.

Nomade tunguso solito accamparsi in librerie e biblioteche, Santoni legge e assorbe di tutto, da Naranjo a Gospodinov, da Herbert a Montaigne, lo sappiamo dai libri che posta ma soprattutto dai libri che scrive nel suo stile teso come la pelle di un tamburo siberiano (stile quasi saggistico, che se ti distrai un attimo, ti perdi qualcosa), insomma è un fine ruminatore letterario col metabolismo capace di tramutare in affabulazione tutto ciò che mastica, e i suoi personaggi, magari incolti, hanno nel sistema circolatorio le ruminate carte del loro creatore, tutti sospinti dall’idea di superare quel qualcosa di nichilistico che c’è in loro e nel mondo che li circonda, l’apatia, l’alienazione, lo scetticismo, la nevrosi. Prima della Verità, però, i personaggi della community santoniana diffidavano del reale (un brodo annacquato con miseri grumi di senso galleggianti) e puntavano tutto sul virtuale di mondi paralleli, videogame, giochi di ruolo, universi onirici: in Muro di casse saggiavano una nuova stagione visionaria attraverso i riti dionisiaci dei rave party, solo sfiorando il ripristino di connessioni interrotte; nella Stanza profonda e negli Interessi in comune si rinchiudevano in garage a giocare a D&D o a sperimentare sostanze, ma era un escapismo senza ritorno; nei Fratelli Michelangelo si cominciava a parlare di Bibbia e Bhagavad Gita, ma i protagonisti erano più vicini al vangelo di Joe Dispenza. E invece, nella Verità su tutto, ecco piombare nell’universo santoniano una ragazza che punta tutto sulla realtà, e lo fa con tensione e integrità (la tensegrità di Carlos Castaneda, connubio indispensabile per chi si appresta a fare passi magici): Cleopatra Mancini, per tutti Cleo, si incammina verso la coscienza cosmica con gli occhi di chi è aperta e diffidente allo stesso tempo, miscredente e noetica, e ingaggia un corpo a corpo con l’illusorietà dell’esistenza senza rinunciare a rimanerci, anche ironicamente. Procede per gradi di profondità sperimentando acidi e yoga, illuminazioni e apparizioni di Simone Weil, ecovillaggi del poliamore e feste della Metagitnie, dottrina della vibrazione e vibrazione da metanfetamine, un lungo viaggio fino all’omega planetario.

Cleo sembra la trasposizione letteraria delle donne volanti di Chagall, junghianamente sotto l’influsso di una presenza invisibile che interviene sulla loro coscienza, ed è numinosa, talmente numinosa da rappresentare la nemesi della Julia Roberts che nel film dei tre imperativi (due dei quali edonistici) scambiava per rivelazioni frasi del tipo «non guardare il mondo con la testa ma col cuore» (puzza di new age, direbbe Cleo). Numinoso è aggettivo coniato da Rudolf Otto per rendere quel senso profondo, inconscio e innato nell’uomo per il sacro e lo spirituale (senso che in realtà, attenzione a questo particolare, non basta mai), e ci permette di capire che tra Cleo e Julia Roberts intercorre la differenza che c’è tra spiritualy e inspirational spiegata da Colamedici e Gancitano in Tu non sei Dio: nei percorsi spirituali non si cambia, non si trova nulla, al massimo ci si perde immergendosi «in un insieme di sfide che qualcosa ha posto di fronte a qualcuno». La nostra epoca confonde la spiritualità con il benessere psichico e le pratiche olistiche più diffuse si limitano alla ricerca di un equilibrio mentale, ma non c’è alcun discernimento spirituale in quello che dobbiamo sforzarci di definire emergenza psicologica, che è proprio il dubbio che a un certo punto viene a Cleo: «Magari sono solo una borghese con una crisi». E lo è, ma chi le viaggia accanto non snocciola apoftegmi pret-à-porter: se ha una vera possibilità di riuscire nel suo percorso, è proprio perché lei non si sente speciale. Il principio di ogni percorso spirituale è la riduzione dell’ego (la “morte dell’anima” della mistica), la negazione di quel “sentirsi speciali” cui invece agogna ogni povera mente occidentale.

Cleo non “cambia”, nel senso che intendono gli innamorati delusi delle canzoni pop, semmai la sua è una metamorfosi (da sociologa materialista a Shakti Devi, riferimento spirituale per un ashram) nel senso che cantavano gli Afterhours («Se ci sarà vita/ là/ dove questa morte finirà»), ma cogliamo ancor meglio la sua avventura spirituale eludendo il concetto trasformativo: Cleo è una mistica della traversata, e il risanamento dall’ansia, dall’apatia, dalla sofferenza passano attraverso la sua capacità di mutare la ferita in cruna, per citare una metafora di Santoni. Scelte di vita, decisioni professionali, bivi sentimentali: per noi che costruiamo la nostra esistenza cercando un equilibrio fra razionale e irrazionale, stare a contatto per qualche giorno con la tensegrità di Cleo è un dono munifico, anche perché questa sorta di compromesso con cui finora abbiamo tentato di non abiurare la nostra natura magico-selvatica stando però attaccati all’emisfero sinistro, negli anni della paura cubitale in cui siamo sprofondati sta un po’ crollando: il nostro bisogno di certezze, di controllare gli eventi, di prevedere rischi, questa nostra tendenza a calcolare (mentre è proprio l’equilibrio quello che dovremmo perdere) viene letteralmente decuplicata dalla macchina algoritmica.

Leggendo Nietzsche, Cleo arriva a pensare che potremmo essere un’allucinazione di Dio. A noi, invece, leggendo Cleo, viene il dubbio di essere un’allucinazione della mente di Nietzsche, notoriamente ciclotimica: della sua fase disforica, quando decostruiamo ogni molecola di verità fino a imbottigliarci nel nulla, di quella euforica quando intravediamo la verità su tutto. A questo punto non ci resta che chiudere gli occhi fino a perdere l’equilibrio: quando li riapriamo, ecco Morpheus che ci fa scegliere fra pillola azzurra o pillola rossa. Gli rispondiamo che solo pochi anni fa Philip Roth pensava a La terribile ambiguità dell’io come titolo alla propria biografia. Noi invece, come Cleo, al nostro io (magari un po’ nevrotico) ci aggrappiamo. Piano A.

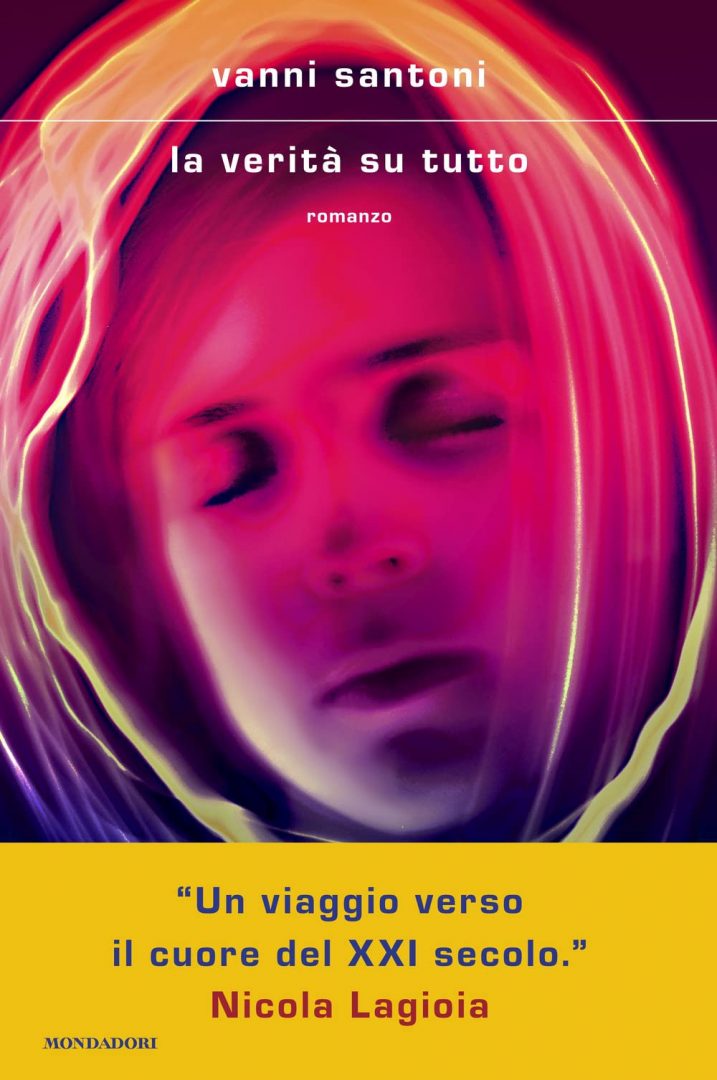

In copertina: illustrazione dalla Bhagavad Gita, Craig Coss