Ho lavorato alla traduzione di Latte arcobaleno (Rainbow Milk) dell’esordiente britannico Paul Mendez, che ha sangue giamaicano nelle vene, nella peggio estate della mia vita traducendo la meglio estate di chi dalla Giamaica emigrò in Inghilterra a partire dalla fine degli anni Quaranta: la famosa Windrush Generation, dal nome del transatlantico che nel 1948 portò una grossa fetta di giovane Giamaica oltreoceano. Lo spaesamento di questa displaced generation che tutta speranzosa s’andava ad abbeverare al seno della razzista, gelida, respingente Albione è rumore, rosso stridio, fumo velenoso delle fabbriche; è un grumo livido e incazzoso, odio di mazze e vetri spaccati; è una sofferenza che la senti nella carne, nella lingua – gusto perduto di cibo giamaicano che è casa, ma soprattutto comunicanza.

«Avevamo lasciato il Giardino dell’Eden per la Terra di Latte e Miele e avevamo trovato Sodoma e Gomorra. Invece delle colline ondulate, c’era una montagna di spazzatura. Un fiume di petrolio greggio. Al posto degli alberi, gli altiforni», racconta uno dei personaggi più toccanti del libro, Norman Alonso, la radice nera che innesta questa storia serpentina a cavallo di tre generazioni. Norman, il bestione nero che terrorizza con la sua mole, s’intestardisce fino a morire nel tentativo di diventare un cittadino britannico, quando invece riceve solo insulti e aggressioni razziste.

«Un grasso mucchio di gente che non sa leggere, che non sa parlare, che si gratta come un cane con le pulci […] ma che pensa di potermi chiamare negro, negraccio, nero, gorilla, che può gridarmi di tornarmene nel mio paese, perché è quella casa mia, e che devo smetterla di rubargli la luce del sole che appartiene a loro; non ce n’ho forse abbastanza di sole nella giungla?». Suo figlio Robert – una spina di rosa conficcata nella carne, un pittore che tutto osa e tutto brucia – e infine Jesse, figlio di Robert e nipote di Norman, il piccolino della storia, ma il più ingombrante e ugualmente commovente con le sue identità cangianti in attesa di giungere alla verità, che non è soltanto quella paterna, ma di un’intera generazione.

«Hanno paura che li possiamo violentare a morte, come loro ci hanno violentato a noi a sangue per secoli, solo che il nostro cazzo è un re ed è più grosso del loro cazzetto da combattimento? Poveri bianchi che non hanno le informazioni giuste, perché il sistema ha paura che loro bianchi possono unirsi a noi neri.»

Jesse è così diventato la mia identità estiva. Perché, come ha scritto la poeta indiana Sampurna Chattarji nella sua Translations, dedicata al poeta bengalese Joy Goswami che lei stessa ha tradotto in inglese, quando traduciamo l’altro diventiamo l’altro, o il suo fantasma: «My unmet twin./ The ghost who bears/ the masculine form of my name, an apparition of rain». Questo fantasma, per me è lo spirito che accomuna traducente e tradotto; da qui s’irradiano le fasi lunari della traduzione.

Ma torniamo al protagonista di Latte arcobaleno: Jesse – gay, testimone di Geova, prostituto, soprattutto nero e confuso, con un disperato bisogno di trovare la sua identità. Di stanza in stanza, da un club all’altro, da un cliente all’altro Jesse è un amplesso continuo, cammina per le strade dell’Inghilterra, dalla Black Country alla Londra meno attraente, con le cuffie alle orecchie e la musica che gli s’invena nell’anima. La colonna sonora che scandisce tutto il libro è una porta stretta, attraversandola Jesse perderà strati di pelle e identità, per trovare l’anima nera che sin dall’inizio gli è stata negata. Tutta la black music che sillaba la sua crescita personale e socio-sessuale è una sorta di briciolame di Pollicino per la coscienza e la via di casa, la vera casa: l’amore, che con grandi tribolazioni il nostro ragazzo infine troverà. L’amore sutura tutte le ferite di questo romanzo d’esordio che è un dolore urbano e fuligginoso, una ricerca spasmodica di se stessi.

All’inizio, nella peggio estate della mia vita, mentre camminavo sotto un sole altamente infuocato e nemico con la musica più varia sparata nelle orecchie, non me la sono sentita di accettare questo romanzo, e intimamente dicevo, no, no, non sono mica capace, troppa roba, troppa storia, patois, cibo, culture, religioni, geografie, tutte cose a me estranee. Pensavo soprattutto alla prima parte del romanzo, circa una sessantina di pagine in patois, quell’inglese giamaicano che è una raffica spesso incomprensibile, sgrammaticata ma fluida. È la voce di Norman, appena sbarcato in Inghilterra dalla Giamaica, il suo viaggio della speranza assieme a Claudette, la giovane moglie incinta del loro figlioletto Robert, sogno che si frantuma nella realtà annerita di muffa e miseria, sotto una raffica inaspettata di razzismo. Come tradurre quelle pagine di patois, così intenso e anche sofferto, senza ricorrere a triti regionalismi o rischiando di creare una lingua un po’ troppo legnosa o addirittura caricaturale?

Nella peggio estate della mia vita, col sole a picco sulla testa e il disordine dei Joy Division nelle orecchie, ho poi detto sì, «sì, traduco».

Non avevo strategie iniziali quando ho affrontato il patois, avevo solo in mente cosa volevo evitare. In una prima versione, ho cercato di rendere le sgrammaticature della lingua originale con un italiano scazzato e ritmato, senza però esagerare, inserendo naturalmente le sbavature grammaticali nei punti in cui non risultavano forzate in italiano. Non c’è mai stata una vera e propria corrispondenza tra “l’errore” del patois e “l’errore” nell’italiano di Norman: piuttosto, quest’orizzonte linguistico si è attuato su piani sfalsati d’errore. A una seconda rilettura fatta ad alta voce, ho deciso di rendere le colorite espressioni idiomatiche del patois inventando delle parole in italiano, e ancora una volta non c’è stata simmetria in questo processo, ma le invenzioni fiorivano spontanee in italiano nei punti in cui calzavano meglio. Qualche esempio del “patois italiano” di Norman: «il cespuglio è gorgoglioso di rose», «una rosa bianca con una zanzera di giallo», «ho sentito uno zanzario che poi è diventato un rumore grosso», «attento a non casinare troppo», «le donne sono troppo garrose per far sapere i segreti», «la mamma ha giuggiolato», «alcuni degli uomini […] volpavano che io, siccome venivo dai tropici, ero per forza abituato a temperature del genere», «io l’ho complimentato per come aveva sistemato i fiori», «e non posso permettere che la mia vita è controllata da un idiota bianco col cervello smarmellato come Peter», «comincio pure a chiedermi, nel caso Dio mi indomanda come preferisco sprantumare in basso, se voglio essere cieco o sordo», «una volta che Glorie si è insognata sul suo seno», e così via. Infine, per aggiungere un ultimo tocco al “patois italiano” di Norman, ho scelto di non rispettare necessariamente una contemporaneità di tempi verbali: a volte, ho usato il presente al posto del passato prossimo, e cose di questo genere.

Terminata questa prima parte in patois, si passa alla storia di Jesse, con il personaggio di suo padre Robert sullo sfondo – questo grande assente che tormenta e innamora. La narrazione è limpida, solo a tratti visionaria ed ermetica, e privilegia l’inglese britannico standard. Qui i problemi sono soprattutto legati alle scene di sesso tra Jesse e i suoi clienti, tutte descritte in modo chirurgico: non volevo rendere troppo meccanica e anatomica quella che in realtà è una dolente bulimia d’amore. Ho curato particolarmente la traduzione di quest’ingordigia sessuale per restituire all’italiano la stessa sensibilità dell’originale, per far arrivare al lettore la voce di Jesse che è fiamma e petali di rosa.

Molta musica, molte riflessioni, pure qualche lacrima, hanno accompagnato questa traduzione: Jesse col suo cazzo grosso desiderato da tutti e non amato da nessuno, Jesse col suo cuore affamato largo undici diottrie, Jesse così reale e vivo, così universale e vicino nella sua umana sofferenza. Questa traduzione ha visto la luce poco prima dell’infame polemica sul caso Gorman, episodio che ha stanato, non sempre con cognizione di causa, i limiti malamente imposti a noi traduttori da un sistema marcio e garrulo, spesso incapace di cogliere il nostro indispensabile e insostituibile ruolo nella pratica quotidiana della letteratura, della cultura e della tolleranza.

In effetti, come scrive Sampurna Chattarji sempre a proposito della traduzione, «There are no laws in this land of doubles. I must make my own». E noi traduttori tessiamo di volta in volta voci e regole che non sono regole, ma pratiche, germogli, esperimenti, vasi comunicanti, lingua viva e organica.

Soundtrack: Surfer Rosa dei Pixies

Nota: la poesia citata di Sampurna Chattarji, Translations, è tratta da Absent Muses

Credits:

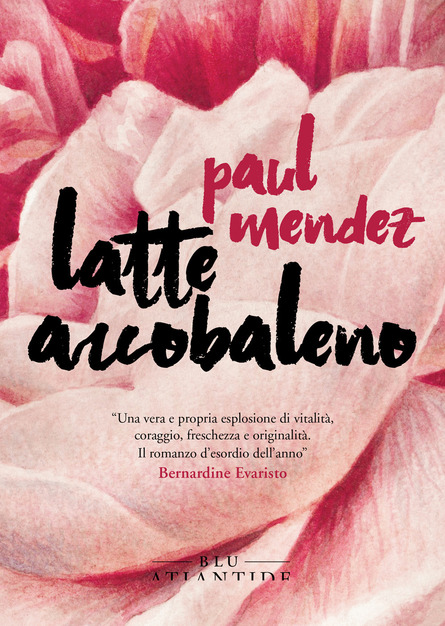

Copertina – Jurien Huggins tramite Unsplash