Troupe televisiva al Salone del Libro di Torino nel 2013. L’intervistatrice si rivolge a tre bambini.

«A te cosa piace leggere?»

«I libri di Harry Potter!» risponde il primo.

«E a te?»

«Mmh… libri di animali» dice la seconda, una bimba piccolissima.

L’intervistatrice si rivolge al terzo: «E tu cosa leggi, invece?».

Il bambino la guarda sinistramente negli occhi. «A me piace l’orrore.»

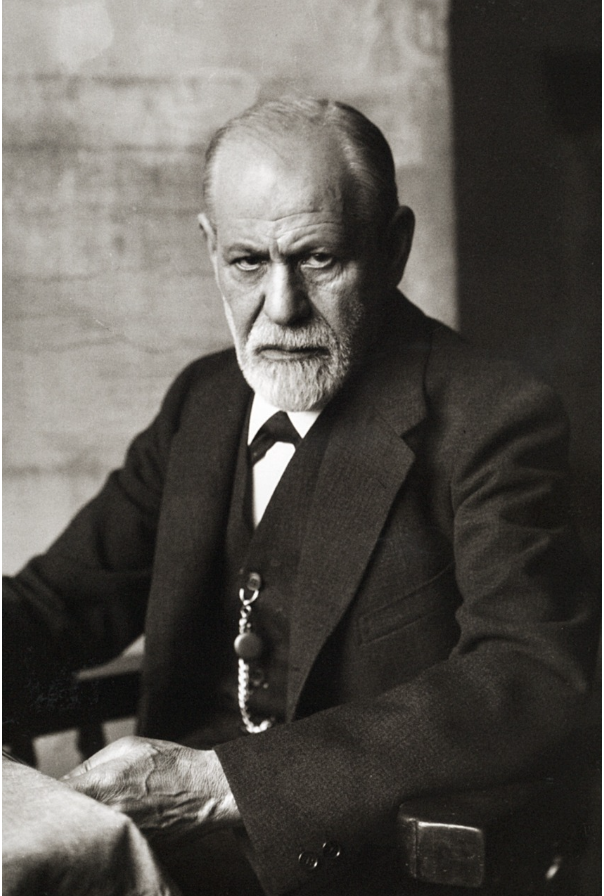

Nel suo scritto del 1919 Das Unheimliche (Il perturbante), Freud si addentra in una complessa analisi anzitutto psicolinguistica, la cui tesi di fondo è che il perturbante sia ciò che ci spaventa perché risale a qualcosa che ci è noto da lungo tempo, che ci è familiare.

L’aggettivo tedesco unheimlich (sconosciuto, perturbante) è la negazione di heimlich (domestico, familiare) ed entrambi vengono dalla parola tedesca Heim, l’equivalente dell’inglese home, casa. Nel senso, aggiungerei, di dimora, tana, luogo che è solo tuo e che viene difeso non solo dall’invasione dei corpi altrui ma anche dall’invadenza degli sguardi. Tuttavia, stranamente, fra i significati accessori di heimlich compare un’area semantica che appartiene proprio al suo opposto, cioè: segreto, misterioso, minaccioso, inquietante.

Qui la disamina di Freud può essere semplificata e provo a farlo. Heimlich è il nascosto, il celato “in casa” – pensiamo all’espressione «lavare i panni sporchi in casa». È ciò che si può fare solo in casa, ciò che deve rimanere segreto all’esterno, e per questo entra in un’area di significato che è già perturbante perché è quella del mistero. Per rendersene conto basta invertire il piazzamento del punto di vista: se ciò che io faccio nell’intimità e nel nascondiglio offerto dalla mia casa mi dà un senso di protezione e familiarità, all’opposto mi sembra misterioso, inquietante, pericoloso ciò che gli altri fanno nel segreto delle loro mura. Il loro heimlich a me appare unheimlich.

Freud prosegue esaminando alcuni elementi tipici che scatenano il senso del perturbante. Per esempio il dubbio se qualcuno o qualcosa appartenga al regno dell’animato o dell’inanimato, un dubbio che sorge davanti a bambole, automi, ma anche ai movimenti meccanici degli epilettici. Come si fa a non pensare alla terribile camminata innaturale di Sadako, la bimba-demone del capolavoro Ringu? Il regista la ottenne facendo camminare la giovane attrice all’indietro, e poi invertendo il senso della pellicola in modo che la ragazzina risultasse invece muoversi in avanti, verso di noi, ma con quella rigidità “meccanica” di movimenti che è tipica di quando camminiamo appunto all’indietro.

Altro detonatore infallibile per il perturbante è secondo Freud il Doppelgänger, ovvero il sosia, il doppio. Inizialmente un’assicurazione contro la morte (il primo doppio dell’uomo è la sua anima immortale!), il doppio diventa poi il deposito di fantasie rimosse che riemergono. Possibile che Freud non abbia letto Lo strano caso del dottor Jekyll e di mister Hyde? Se l’avesse conosciuto, d’altronde, sarebbe sbalorditivo da parte sua non citarlo.

Ancora: la duplicazione o moltiplicazione può avvenire sull’asse del tempo e diventare la ripetizione perturbante della stessa situazione. Mi sono venuti davvero i brividi leggendo a questo punto un ricordo personale dello stesso Freud. Un episodio incredibilmente simile a quello che mi accadde una notte qualche estate fa, quando risalendo in auto i tornanti di una collina mi trovai davanti per tre volte la stessa curva, la stessa casa, l’identico lampione, in un crescendo di straniamento a cui diede voce la ragazza seduta di fianco a me: «Basta. Portami via di qui». E lo stesso vale per il ricorrere di un nome, di un numero. Nella mia vita questo numero è il 19, e non mi rassicura che il saggio di Freud sia stato scritto nel 1919!

«L’elemento angoscioso», conclude Freud, «è qualcosa di rimosso che ritorna». «Si dice unheimlich tutto ciò che dovrebbe restar segreto, nascosto, e che è invece affiorato» è la sintesi folgorante di Schelling. Attenzione però: Freud distingue il perturbante dall’orrido, senza peraltro analizzare la differenza fra i due campi. Sembra considerare l’orrido un nucleo emotivo più grezzo, legato principalmente alla dimensione della morte, del cadavere, e all’idea primitiva che il morto è diventato nemico dei sopravvissuti.

Ma la distinzione decisiva è un’altra:

1. Nella vita il perturbante può esser fatto risalire ogni volta a un elemento rimosso ma che ci era da sempre familiare. Compare nella credenza infantile nell’onnipotenza dei pensieri sulla realtà, nelle forze malefiche occulte, nel ritorno appunto dei morti: «noi abbiamo creduto in queste cose, e non appena nella nostra esistenza si verifica qualcosa che sembra confermare questi antichi convincimenti ormai deposti, abbiamo il senso del perturbante».

2. Il perturbante della fiction (inutile dire che Freud non usa questo termine) include sì tutti i casi del perturbante che si sperimenta nella realtà, ma abbraccia un campo molto più vasto! Lo scrittore è libero di creare situazioni perturbanti che non hanno riscontro nella vita vissuta, purché si applichi sempre la legge che il perturbante che sorge dal ripresentarsi di ciò che è stato superato e rimosso.

Facciamo un salto di 62 anni. Così pochi? Sembrano molti di più.

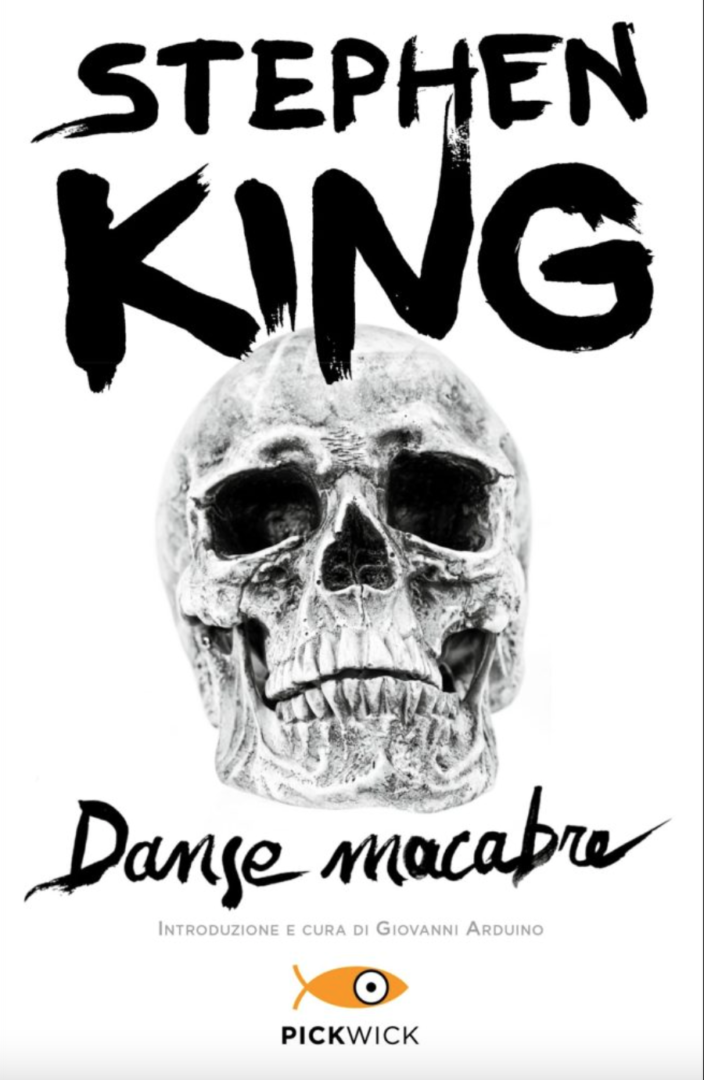

Nel saggio Danse Macabre (1981), Stephen King osserva che il racconto horror è essenzialmente un racconto di riconciliazione. Il polo apollineo (la ragione, la chiarezza, il buon senso, ma anche il semplice quieto vivere quotidiano) viene insidiato da quello dionisiaco (scatenamento di forze nascoste, esplorazione del proibito, destabilizzazione) e ne nasce un conflitto che porta a una ricomposizione finale. Non potrebbe essere detto meglio, e d’altronde King, quando riflette sulla fiction come qui e, quasi vent’anni dopo, in On Writing (2000), è altrettanto bravo di quando la pratica, la fiction.

Secondo questa parabola narrativa standard il mutante, l’estraneo, viene anzitutto identificato e descritto. Poi lo si combatte e alla fine lo si distrugge. Perciò il genere horror ha certamente un aspetto conservativo: ribadisce lo status quo, le leggi “naturali” in cui viviamo o ci illudiamo di vivere, col mostrarci visioni delle orribili alternative che ci attenderebbero se le abbandonassimo.

Se le cose stessero solo così, la conclusione sarebbe abbastanza deprimente. L’horror si iscriverebbe fra i generi della narrativa consolatoria, di puro intrattenimento. Quella insomma che dice al lettore: «Stai tranquillo, tu vai bene così come sei, tu sei normale, sei giusto. E se nella realtà che ti circonda si apre uno strappo, una lacerazione attraverso la quale intravedi qualcosa di inquietante o mostruoso, aspetta con fiducia: verrà qualcuno a rimettere le cose a posto».

Per inciso, questa dinamica è identica a quella del poliziesco così come è stato canonizzato a partire dai racconti seminali di Edgar Allan Poe. L’ordine del mondo viene turbato da un evento, in questo caso non soprannaturale ma criminale (omicidio, rapimento, anche un semplice furto come nella Lettera rubata). La polizia ufficiale brancola nel buio finché non compare sulla scena il geniale servo dell’ordine, ossia il detective privato. Analizzando le scorie bruciaticce di quella deflagrazione che è il delitto, i rimasugli che agli occhi dei poliziotti, e del narratore stesso, appaiono insignificanti, il detective (da de-tego: letteralmente lo scopritore, lo scoperchiatore) li adopera come indizi, cartelli indicatori sulla strada che porta al colpevole. Il disordine temporaneo si ricompone. Dopo le convulsioni e gli spruzzi che l’hanno sconvolta la superficie dell’acqua torna liscia e tranquilla, la vita riprende a scorrere quasi come se nulla fosse accaduto.

Nell’horror inteso come genere, accontentarsi di questa descrizione aprirebbe però una contraddizione con due dati di fatto.

Il primo è la serializzazione del mostro, la sua riproposta in più segmenti narrativi che tendono a organizzarsi come tappe di un viaggio virtualmente infinito. Questo espediente narrativo ormai comunissimo evidentemente non rientra nello schema: significa forse che il pubblico dell’horror non è così ansioso di liberarsi della creatura perturbante che è stata evocata davanti ai suoi occhi? Qual è il vantaggio che ne ricava come fruitore, quale la promessa di volta in volta rinnovata?

Il secondo elemento contraddittorio rientra in quella che potremmo definire sociologia autoriale: la stragrande maggioranza, se non la totalità, degli scrittori e dei registi cinematografici che praticano l’horror professano un’ideologia ferocemente antiborghese. C’entrano poco qui destra e sinistra, grazie al cielo. Gli autori di cui parliamo si propongono, come obiettivo artistico e come orizzonte personale, una dura critica nei confronti della società, e in particolare delle sue ipocrisie, dei suoi conformismi, delle regole asfissianti che mirano a nascondere verità inammissibili sulla natura umana e sulle sue voragini.

Per fortuna, infatti, nell’horror c’è dell’altro. L’esplosione di energia del polo dionisiaco non serve solo a venire superata e negata ma è centrale in questo tipo di narrativa, perché dà al lettore la possibilità di esercitare per procura – delegandole ai personaggi del racconto o del film – emozioni proibite, di riconoscerne in sé la presenza.

Il mostro sei tu. Il mostro sei anche tu. Questa è l’altra faccia della medaglia, l’aspetto eversivo del genere, il veleno che viene sottilmente instillato nel mondo reale e che funziona come il liquido di contrasto che si usa in certi esami clinici: permette di vedere con chiarezza terribile il problema di cui si era solo intuita la presenza. Rende visibile il disagio, il malessere, il conflitto che sentiamo agitarsi dentro di noi fra certi istinti selvaggi, incontrollabili, e la ragione che si sforza di dominarli. E se anche alla fine la ragione prevale, riconciliandoci con noi stessi e con le cadenze rassicuranti della nostra esistenza quotidiana, non potremo non confessare il piacere che abbiamo provato nel vedere manifestarsi queste forze oscure in tutta la loro potenza.

Per questo l’horror è un genere che consente la creazione di grandi metafore sociali. Parte sempre da uno spunto di rilevanza sociologica, lo elabora creativamente e alla fine lo restituisce al lettore in forma di parabola, di narrazione esemplare.

Il gioco di equilibrismo fra terrore e rassicurazione mi ha sempre fatto pensare al meccanismo di quel particolare tipo di sogni, in cui la produzione di significato non si esaurisce all’interno del testo (chiamiamolo così) del sogno stesso, ma si allarga al rapporto fra sogno e veglia.

Sono per esempio i sogni di protezione del sonno, come quelli che cercano di includere il trillare della sveglia reale dentro il sogno stesso. Non è la sveglia, non devi alzarti dal letto: è uno scampanio se si sogna di camminare vicino a una chiesa, è lo scrosciare di una cascata in un fiume e così via. In modo diverso, ma sempre basandosi sul rapporto sogno-risveglio, funziona il comunissimo sogno d’esame: ci si ritrova impreparati all’orale della maturità o a una qualsiasi altra occasione performativa, e che sollievo svegliarsi e scoprire che quell’ostacolo è stato superato molti anni fa!

Allo stesso modo, nella fruizione della fiction, nel caso che dentro lo svolgimento narrativo lo scioglimento tardi e la catarsi non arrivi, il lettore/spettatore può procurarseli chiudendo il libro o abbandonando la visione del film. Di nuovo si mette così in atto un conflitto fra stare nella fiction e stare nella realtà.

Lo dimostra il fatto che la visione di situazioni perturbanti sullo schermo del televisore o sul monitor del computer trasmette urti emotivi manipolabili. Si possono attenuare abbassando il volume, evitando di allargare il video a tutto schermo, usando il tasto pausa, insomma creando delle discontinuità nello spazio o nel tempo capaci di ripristinare proprio quell’incredulità («Non è vero, è solo un film!») sulla cui sospensione si fonda il corpo a corpo più intenso con la fiction.

Non a caso l’esperienza cinematografica è diversa. Il cinema è un medium caldo, come dice McLuhan. Al cinema sei prigioniero, al massimo puoi chiudere gli occhi o schermarli con la mano – introdurre un secondo schermo che ha la funzione più antica del termine – spiando attraverso le dita le immagini che ti assalgono, senza poter agire su di esse.

Una cosa che spesso non si considera, infine, è che scrivere horror è molto divertente. L’autore prova un senso di liberazione da certi vincoli del realismo, di potenziamento delle proprie energie. La fantasia, finalmente, può scatenarsi in ogni direzione, senza più freni.

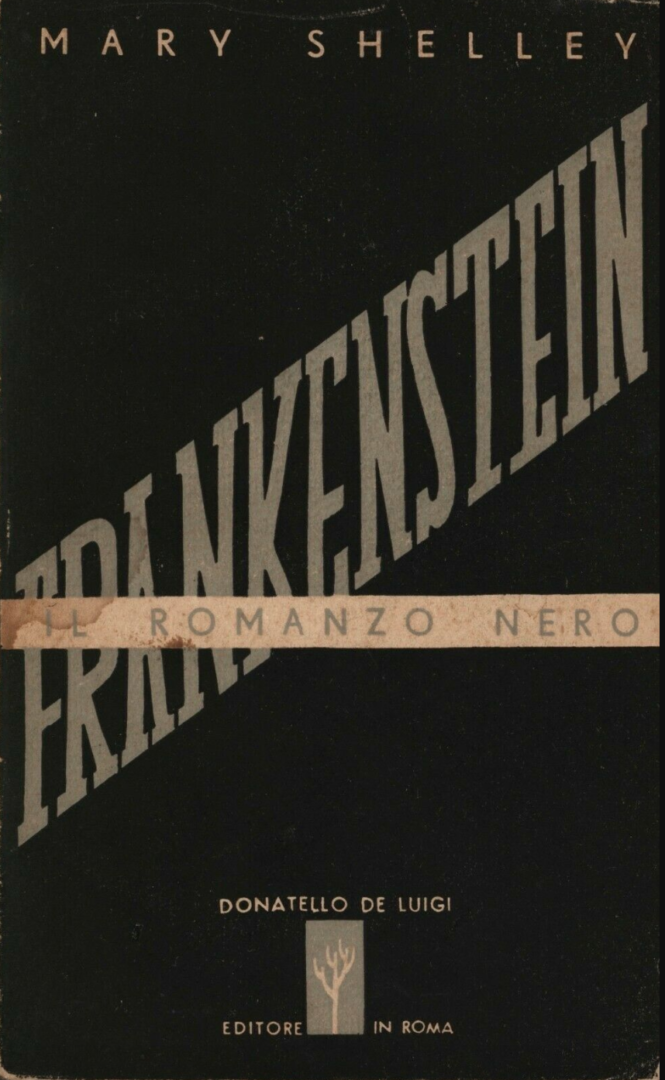

Due dei testi fondamentali della narrativa horror di tutti i tempi, Frankenstein di Mary Shelley e Il vampiro di John William Polidori, sono nati in circostanze giocose.

Durante la vacanza di un piccolo gruppo di scrittori e amici sul lago di Ginevra, nell’estate del 1816, Lord Byron suggerì che ciascuno dei presenti scrivesse un racconto dell’orrore, come antidoto alla noia tremenda di cui tutti stavano soffrendo dopo due settimane di pioggia torrenziale che li teneva forzatamente al chiuso. Polidori, il medico personale di Byron, sintetizzò nella sua opera una lunga tradizione letteraria (si parla di vampiri già nell’Asino d’oro di Apuleio), creando la prima figura moderna di quell’icona horror che quasi un secolo dopo Bram Stoker portò alla perfezione: il non morto che sugge la linfa vitale ai vivi, quasi invulnerabile, dormiente di giorno, rapace di notte, la cui estrema incarnazione novecentesca sarà non tanto il vampiro quanto lo zombie. Shelley ideò un’elaborazione originalissima del mito ebraico del Golem: un uomo sintetico fatto di parti di altri uomini, e al tempo stesso una sfida alla morte. Il padre di tutti i cyborg, gli uomini bionici, i terminator.

Un particolare di non poco conto: all’epoca di questo episodio Mary Shelley aveva vent’anni, il dottor Polidori ventuno!

È proprio il caso di dire che alle origini dell’horror moderno sta un gioco da ragazzi, un divertimento di società fra uomini e donne che dall’adolescenza, dai suoi turbamenti, dal suo spirito ludico erano appena usciti. O forse, come tutti noi, non erano mai usciti.

Illustrazione di copertina: Valentina Merzi