Un segno sicuro di grandezza, nel campo della creazione artistica (ma forse non solo) è la riconoscibilità: nei grandi il tutto è presente nella parte, e viceversa. La grandezza, se fosse una figura retorica, sarebbe una sineddoche. Leggi una frase di Kafka e ci trovi tutto Kafka, lo riconosci immediatamente. Ascolti un qualsiasi passaggio di Mozart e dici «Mozart», anche se quel pezzo non l’avevi mai sentito prima.

Si potrebbe arrivare a sostenere che è sbagliato dire che un grande artista è inimitabile: al contrario, solo i grandissimi sono imitabili perché hanno uno stile riconoscibile in ogni sua singola manifestazione, anche piccola; una voce che si può tentare di emulare. Infatti Kafka non era solo imitabile, ma è stato di fatto imitatissimo per tutto il Novecento, come del resto Hemingway.

Nell’ambito del cinema l’equivalente di questi giganti letterari è stato senza dubbio Alfred Hitchcock: i registi e le opere di derivazione hitchcockiana non si contano.

È impressionante come, fin dalle sue prime prove, questo autore di oltre cinquanta film ci appaia originale in tutto. Grazie anche alla sua abilità nel disegnare gli storyboard (un retaggio del suo mestiere di grafico pubblicitario), Hitchcock assume un controllo estetico totale di ciò che deve apparire in ogni singola inquadratura e sequenza. Proprio come Mozart diceva della sua musica, Hitchcock può dire che il film è fatto e finito dentro la sua testa e che il resto – andare sul set a girarlo, per esempio – è solo un obbligo accessorio da cui aspettarsi fastidi e brutte sorprese.

È difficile d’altronde trovare, nell’aristocrazia del cinema, registi che siano stati tanto vicini al pubblico quanto Hitchcock. Non solo nel senso della popolarità acquistata con l’aiuto di una riconoscibilità perfino fisica, ma perché Hitchcock sacrifica tutto ciò che non è essenziale a suscitare il massimo dell’interesse e dell’adesione emotiva da parte dello spettatore. La banalità è bandita dalle opere di questo creatore che definisce il cinema «la vita senza le parti noiose». Una selezione feroce governa tutte le scelte, a partire da quella del soggetto.

In questo lo possiamo davvero considerare l’erede di Shakespeare, che per bocca del mago Prospero della Tempesta, nell’ultima battuta dell’ultima commedia scritta prima di ritirarsi, si rivolge al pubblico e dice: «Io ho solo voluto piacervi». Questa immensa umiltà diventa in Hitchcock una bussola, un principio unificatore che dà coerenza a una ricerca costante della meraviglia, della bellezza ottenuta attraverso spiazzamenti, sgambetti, inganni da cui lo spettatore esce ridendo di gioia come un bambino a cui la madre, per scherzo, abbia fatto paura.

Nel celebre libro-intervista realizzato a metà degli anni ’60 con François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, il regista inglese spiega, fra le altre cose, qual è il segreto dei suoi famosi dialoghi, che creano nello spettatore una tensione misteriosa anche quando sembra che i personaggi parlino di sciocchezze. Anzi: proprio per questo.

Nella vita, osserva Hitchcock, è raro che quello che diciamo rispecchi ciò che pensiamo davvero, in particolare quando la situazione mette in gioco emozioni intense.

Se un uomo e una donna si incontrano in treno e si trovano attraenti, non è che lui cominci a dirle: «Sa che lei è proprio carina? E che belle gambe…», e lei a rispondergli: «Ah, io appena ti ho visto ho pensato: con questo ci andrei a letto subito!». È più probabile che parlino di banalità, per esempio del tempo o appunto dei treni sempre in ritardo. Intanto però gli sguardi (e i gesti) dicono tutto: camminano sui corpi, si incrociano, gli occhi rimangono negli occhi un secondo di troppo, un piede balla, una ciocca di capelli viene ravviata, e lo spettatore capisce cosa sta succedendo fra i due.

Il fatto che le emozioni dei personaggi non si riversino a cascata nei dialoghi, che i dialoghi non diventino le didascalie dei pensieri, crea questa tensione affascinante. Il veicolo del desiderio non è la parola, ma lo sguardo. E lo sguardo dei personaggi arriva allo sguardo dello spettatore attraverso l’inquadratura: il linguaggio cinematografico per eccellenza, ciò che distingue il cinema – nel campo delle arti narrative – sia dalla letteratura che dal teatro.

Hitchcock ha girato alcuni film ispirandosi alle teorie di Freud, in particolare Io ti salverò e Marnie, ma è molto più freudiano quando non si pone l’obiettivo dichiarato di esserlo. Questa sua teoria e pratica del dialogo cinematografico, infatti, distingue un luogo dell’apparenza, della civiltà e della mistificazione, identificato con la parola, da un luogo della verità e del disvelamento di forze brute, telluriche, abitato dallo sguardo. Le pulsioni profonde affiorano al livello degli occhi, non della bocca che casomai si assume la missione di occultarle dietro la cortina delle parole. Il linguaggio orale è efficientissimo nelle comunicazioni utilitaristiche, legate al lavoro o alle semplici mansioni che attraversano le nostre giornate, ma è inadatto a modellarsi sulla complessità delle emozioni; si limita a inseguirle senza raggiungerle mai. O, come detto, addirittura a nasconderle.

Certo, colpisce che uno dei più grandi creatori di forme della storia del cinema, l’uomo i cui film somigliano tutti a dei sogni e che ripetutamente afferma il primato dell’arte nei confronti della vita, per dare un fondamento a questo suo approccio al dialogo si appelli alla realtà, al modo in cui le persone si parlano nella vita vera. Non esiste genio senza contraddizioni, o più probabilmente non esiste uomo senza contraddizioni, solo che nel genio si notano di più.

Ma la contraddizione qui è solo apparente: Hitchcock considera la realtà semplicemente un magazzino da cui estrarre ciò che gli serve. Se quella certa cosa – un oggetto, una luce, un’attività, una geometria, un modo di fare qualcosa, una paura, un desiderio – nel magazzino della realtà non si trova, lo si va a cercare nel magazzino dell’immaginazione.

Sarebbe futile compilare ora una lista di esempi del classico dialogo hitchcockiano, con la sua discrasia fra parola e sguardo/inquadratura. Si può osservare, semplicemente, che quasi tutti gli incontri fra protagonista maschile e protagonista femminile seguono la regola di questa doppia partitura, parola e sguardo, small talk e desiderio. Cary Grant, con la sua frivolezza che rivela il lato infantile del maschio americano, ne appare l’interprete ideale, e l’incontro in treno con Eva Marie Saint in Intrigo internazionale è conturbante quanto e più di quello con Grace Kelly in Caccia al ladro. Ma non tralascerei la coppia degli Uccelli, Rod Taylor e Tippy Hedren. L’anno dopo, in Marnie, la stessa Tippy Hedren verrà radiografata dagli occhi perforanti di Sean Connery in una banale situazione da ufficio (quando l’attrice aveva saputo della scelta del partner maschile si era lamentata con Hitchcock: «Dovrò fare la parte della frigida con l’uomo più sexy del mondo?». «Be’, la chiamano recitazione, mia cara» rispose il regista, senza scomporsi).

Un discorso a parte merita Psycho, capolavoro preterintenzionale (girato con un budget da piccolo film, fu il più grande successo di Hitchcock). Psycho svolge il tema dello sguardo in due sensi. Quelli che si scambiano Norman e Marion in presenza, l’uno davanti all’altra, mentre si parlano di tutto fuorché del fatto che si trovano attraenti. E quelli nascosti, segreti. Il primo è il sorriso malizioso di Marion davanti alla timidezza del bel ragazzo che l’ha accolta, che si accende due volte: quando Norman sembra perfino incapace di pronunciare la parola “bagno” e quando rifiuta entrare nella camera di lei con la cena che le ha preparato, preferendo il terreno neutro dell’ufficio; considerando l’angoscia che ha accompagnato fin qui la fuga di Marion, è un sorriso che può apparire fin troppo sensuale e consapevole. Il secondo è naturalmente lo sguardo da voyeur di Norman, che accosta l’occhio a un buco nel muro per spiare Marion mentre si spoglia prima della doccia fatale. Questo sguardo affratella Norman al James Stewart della Finestra sul cortile, un film che rappresenta la riflessione più profonda del Maestro sul rapporto morboso fra l’occhio, l’obiettivo, lo schermo, la vita degli altri.

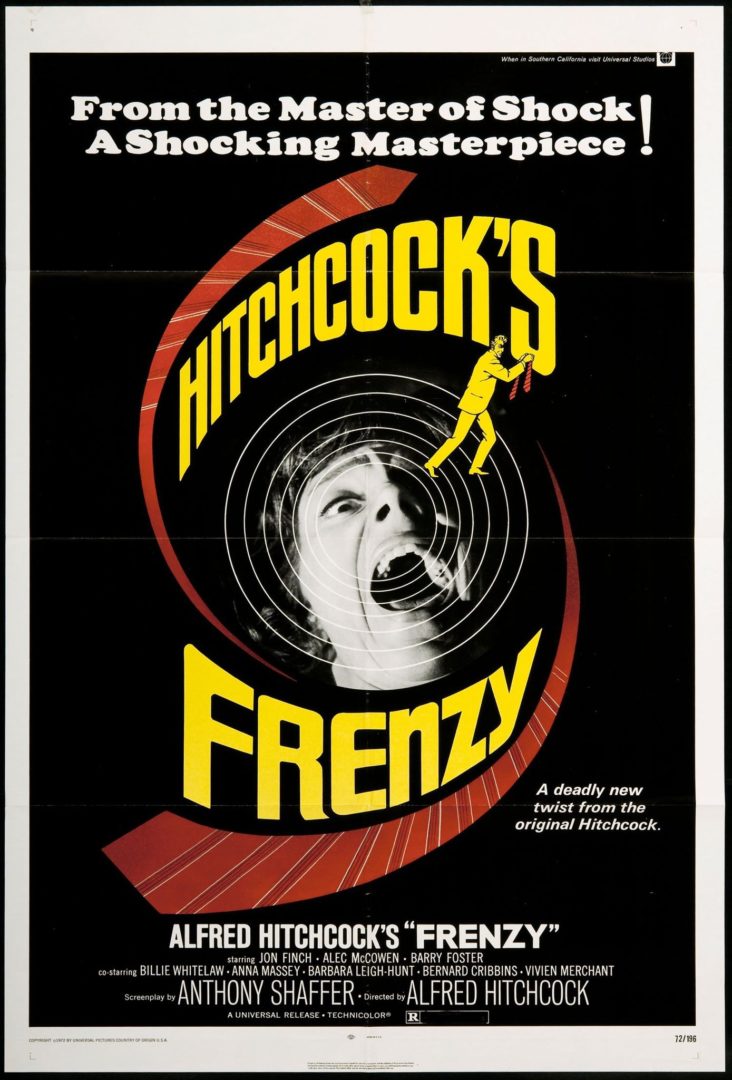

Ma è in Frenzy (1972), il penultimo film di Hitchcock, che succede qualcosa di straordinario. Richard Blaney, ex pilota della RAF ridotto in miseria e alcolizzato (un personaggio sgradevole, quasi un bruto, diverso dai simpatici innocenti perseguitati a cui Hitchcock ci ha abituati) viene sospettato di essere il serial killer che terrorizza Londra strangolando le sue vittime con una cravatta. In realtà il colpevole è il suo amico Rusk, che riesce a sviare le indagini della polizia fino a condurre all’arresto di Blaney. Ma l’ispettore Oxford si fida dell’intuito di sua moglie e finisce per smascherare Rusk.

Struttura insolita in Hitchcock, che in genere mette sì in scena un uomo accusato a torto di un delitto, ma lo fa combattere da solo sino alla fine contro chi lo crede colpevole, anzitutto la polizia. L’unico precedente notevole di poliziotto illuminato è l’ispettore Hubbard del Delitto perfetto, che nel finale interviene, attraverso un autentico gioco di prestigio, a salvare Grace Kelly e rassicurare il pubblico (non solo maschile). Ma in quel caso si tratta di una sorpresa, quasi di un colpo di scena; qui invece assistiamo alla graduale evoluzione dell’atteggiamento dell’ispettore Oxford nel corso di due cene che accompagnano l’indagine fin da metà film. Cene o scene? È lo stesso, in questo caso.

Cos’hanno di particolare queste cene? La moglie di Oxford sta seguendo un corso di alta cucina francese e gli infligge piatti elaboratissimi al posto delle tradizionali salsicce o bistecche con patate che lo renderebbero felice. In queste due sequenze l’ispettore si confida con la consorte, e la signora Oxford fin da subito lo mette in guardia contro le apparenze che congiurano per indicare in Blaney il colpevole. Questi dialoghi sono dunque importantissimi, anzi decisivi per l’indagine e lo scioglimento della vicenda! Ma Hitchcock, applicando in modo paradossale la propria teoria, non fa che inquadrare pietanze dall’aspetto mostruoso, teste di pesce gocciolanti, smorfie di sofferenza dell’ispettore, conati di vomito, momenti di atroce imbarazzo mentre l’uomo discute dei delitti con la moglie ma aspetta solo di poter rovesciare di nascosto il cibo nella zuppiera o addirittura sputare nel piatto.

La tragedia gastronomica ruba letteralmente la scena al dramma poliziesco e la doppia partitura ci dice una cosa semplicissima: che mangiare bene è più importante che risolvere delitti.

L’ironia viene elevata al quadrato e al cubo, perché nella realtà (ah, la realtà!) Hitchcock amava la cucina francese: pochi anni prima aveva invitato a pranzo Paul Newman per parlare del film che avrebbe dovuto interpretare, Il sipario strappato, e l’antipatia era scoppiata fra i due quando l’attore, sdegnando il vino d’annata, era andato a prendersi una birra in frigo e l’aveva bevuta direttamente dalla lattina.

Così in questa situation comedy in due puntate Hitchcock gioca un gioco vertiginoso di rovesciamenti, si fa beffe contemporaneamente del plot poliziesco, dei gusti britannici dell’ispettore Oxford e della propria concezione del dialogo cinematografico.

Il cerchio si chiude. «Altri girano fette di vita [tranches de vie], i miei film sono fette di torta [tranches de gâteau]» aveva dichiarato il Maestro a Truffaut, sintetizzando con una metafora culinaria il proprio amore per la pura composizione artistica, slegata da qualsiasi obbligo di verosimiglianza. Con una doppia capriola la metafora si ribalta e diventa reale: al suo ultimo vero film alla Hitchcock, un’opera profondamente personale, girata tornando nella Londra dove era nato e punteggiata di omaggi nascosti alle proprie memorie famigliari, il settantatreenne gourmet del delitto si affaccia dalla sua cucina e saluta con un inchino i commensali di tutto il mondo.

«Io ho voluto soltanto piacervi», ci dice.

Illustrazione di copertina: Valentina Merzi