La questione è sicuramente annosa: dove finisce la tv e comincia il cinema (o viceversa)? È una questione che risale ai film tv o a certi sceneggiati diretti da registi cinematografici con grandi mezzi e libertà di sperimentare, come Antonioni in Il mistero di Oberwald, ma che divenne importante negli anni Ottanta – quelli del boom globalizzato delle televisioni – quando dal nuovo cinema tedesco emersero Berlin Alexanderplatz di Fassbinder (1980) e soprattutto Heimat, saga in tre parti (1984, 1992, 2004) di Edgar Reitz. In queste opere, come anche in Il decalogo di Kiesloswski (1988), il limite tra cinema e tv era invisibile, costantemente nascosto o ribaltato, anche il medium non era un elemento dirimente essendo lavori che andavano in tv come al cinema, facevano le passerelle dei grandi festival e attiravano pubblico davanti al piccolo schermo.

Recentemente, fatte salve le frasi semi-promozionali di cui è stata costellata l’intera età dell’oro delle serie tv (dal 2000 a oggi), la questione è stata riproposta dalla terza stagione di Twin Peaks (2017) grazie alla quale David Lynch ha potuto fare cose che in tv probabilmente nessuno aveva mai fatto, ma che forse anche al cinema sono rare, soprattutto in quello che ha bisogno di un circuito produttivo e distributivo.

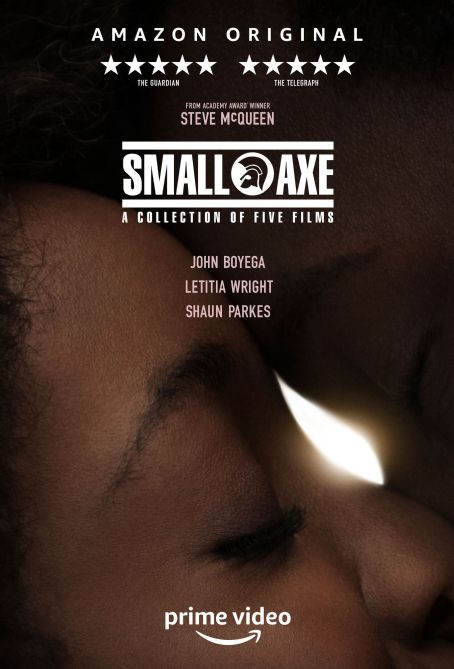

Ultimo arrivato a riproporre il quesito sui limiti che separano cinema e televisione è Steve McQueen, con Small Axe, una serie di cinque film dedicati alle figure e alle lotte per i diritti civili nell’Inghilterra tra gli anni Sessanta e Ottanta, creata, diretta e scritta dal regista insieme a Courttia Newland e Alastair Siddons. Prima di andare in onda su BBC One e Prime Video, la miniserie è stata selezionata da Cannes, ha fatto il giro dei festival, singoli film sono stati distribuiti nelle sale che la pandemia non ha chiuso e tanto i film quanto l’antologia sono stati inseriti dalla critica nelle classifiche dei migliori film dell’anno. Eppure, le accademie e le istituzioni vedono il prodotto come televisivo e la produzione lo candida nelle categorie del piccolo schermo (premiato John Boyega, interprete di Red, White and Blue, il terzo film della serie).

Small Axe – la cui distribuzione o messa in onda in Italia non è ancora prevista – pone l’occhio proprio sull’inafferrabilità di questo confine e su come il medium o formato non possa farsi discrimine: Heimat, per esempio, è passato alla storia del cinema perché nulla aveva di televisivo, così come, al contrario, Twin Peaks sarà pure stato il miglior film dell’anno secondo i Cahiers du cinéma e l’unica serie tv a fregiarsi di una scheda sul Mereghetti (per altro, col massimo dei voti), ma resta e resterà una grandiosa opera televisiva al confine con la sperimentazione video e l’arte digitale. Quella di McQueen è completamente ibrida e non solo perché l’impetuosa stagione dello streaming ha livellato la percezione e la realizzazione dei film lungo le coordinate del piccolo schermo (e un 70 pollici è comunque piccolo e meno definito rispetto al più piccolo schermo cinematografico); lo è perché cerca coscientemente di oscurare quel confine, fa del suo ibrido a livello linguistico un mezzo di comunicazione politica.

Il progetto si svincola dalla narrazione di sapore televisivo per costituirsi come cinema a programma, se mi si passa il prestito musicale, cinque film legati da un tema, dalla costruzione a schema: ogni episodio racconta un nodo della società e il modo in cui dentro questo nodo si aggrovigliano le storie della comunità afro-britannica di recente immigrazione dai Caraibi. C’è il rapporto con la giustizia in Mangrove, le sale da ballo in Lovers Rock, la polizia di Red, White and Blue, il carcere e l’arte in Alex Wheatle e la scuola in Education: più che raccontare le rivolte, le battaglie, il razzismo, Small Axe è un saggio che riflette sulla società britannica, sul lavoro della comunità per l’integrazione, contrastata dal tentativo di negarla. E la forma saggistica si addice poco al piccolo schermo, se non è veicolata dal documentario.

Per questo la forza spiazzante di Small Axe è nel suo linguaggio, nel modo in cui formula frasi partendo da immagini e suoni e non semplicemente dal tema. Quasi tutto ciò che passa per il piccolo schermo oggi, anche le cose migliori, quelle che con molta prosopopea ci si ostina a definire «lunghi film a puntate», è story driven, ovvero è guidato dalla trama, dal racconto che deve procedere, anche nella definizione dei personaggi, anche i momenti di pausa dell’azione servono al quadro generale della narrazione, così come tutte le scelte di regia, anche quelle più ardite. Non è così nei casi limite che ho citato, non è così nell’opera di McQueen: in questi casi l’immagine crea senso e comunica qualcosa a prescindere dal racconto, spesso trascendendolo, e si ricollega ai suoi lavori più sperimentali e degli anni Novanta e primi Duemila.

L’equilibrista di Five Easy Pieces (1995), i trasportatori di Exodus (1997), il cavallo di Running Thunder (2007) e soprattutto i minatori di Western Deep (2002) sono esseri viventi i cui corpi, le cui reazioni agli ambienti, le cui stimolazioni sensoriali diventano parte di un processo culturale, di consapevolezza prima fisica e poi politica: l’importanza del corpo e il suo valore politico – consumato da uno sciopero della fame, esaltato fino allo stremo dal sesso, vilipeso dalla violenza dello schiavismo – hanno continuato a essere al centro del cinema di McQueen (Hunger, Shame, 12 anni schiavo), posti dentro un sistema di segni visivi e narrativi che ha portato la sua arte a contatto con un ampio pubblico cinematografico. Ora che con la televisione la platea si amplia il regista gioca in contropiede, contro le regole non scritte del mezzo tv: prima del racconto e delle sue forme consolidate vengono i personaggi, e prima dei loro caratteri, dei loro obiettivi e limiti, vengono i loro corpi, le loro reazioni, sensazioni fisiche o riconducibili.

Certo, non si chiederà a un prodotto BBC/Amazon la radicalità di un’installazione video-artistica e quindi la leggibilità del discorso non è in discussione, ma il modo in cui questo arriva allo spettatore sì.

Prendiamo a esempio Mangrove, il primo film della serie: l’irruzione della polizia nel ristorante che dà il titolo al film, quella da cui poi parte la protesta della comunità al centro del racconto, è mostrata inquadrando a lungo uno scolapasta caduto, mentre attorno il rumore della violenza si placa, fino a che quello scolapasta non si ferma e ancora oltre, nel silenzio doloroso; di fronte alle ingiustizie del processo, simbolo di un sistema bianco e razzista, il regista non incita all’indignazione con la musica, ma soffermandosi sui volti, sulle mani, sui corpi degli accusati. È il particolare fisico e sensoriale a costringere la mente a pensare, il cuore a battere.

Molto interessante è il lavoro che Small Axe fa in questo senso sulla messinscena degli spazi intorno ai corpi: in Alex Wheatle, rompendo le convenzioni e gli stereotipi del racconto carcerario, ma soprattutto in Education, l’ultimo della serie e quello più sottilmente agghiacciante. Si racconta del modo in cui il sistema scolastico britannico negli anni Settanta si disfaceva degli studenti indesiderati – neri, poveri, bambini provenienti da situazioni difficili o con problemi psicologici – trasferendoli proditoriamente in strutture inadeguate, per «sub-normali», in cui venivano lasciati a loro stessi. Senza la ricerca del facile effetto emotivo, McQueen riesce a infondere nello spettatore l’angoscia del protagonista, un ragazzino nero dislessico a cui viene imposto il trasferimento in una di queste scuole speciali: qui è messo a confronto in modo indiretto con il peso del potere e lo spettatore lo percepisce, ne sente lo sconforto e l’impotenza non perché ci sia uno sviluppo narrativo apposito, ma grazie al lavoro sugli spazi, sullo scontro straziante tra la repressione e l’anarchia improduttiva, la scuola di serie A, quella di serie B e la casa sono quattro strettissime mura in cui la società può impedire ogni sviluppo, gabbie può feroci di una prigione. E quando il piccolo mostra alla madre che non riesce a leggere, la commozione è dirompente, proprio in quanto la regia non cerca mai di raggiungerla con mezzi facili, ma attraverso il lavoro mentale dello spettatore.

Altro elemento interessante e molto saggistico è la musica, il suo ruolo sociale e politico, come fosse la malta che cementa una comunità: a partire dal titolo, citazione di Bob Marley che viene da un proverbio («Se voi siete il grande albero, noi siamo la piccola ascia»), Small Axe ne mostra il continuo lavorio, la presenza costante che serve al gruppo per conoscersi, per capirsi, per veicolare idee e messaggi. Ma soprattutto, permettere ai corpi di esprimersi fuori dalle gabbie, dagli spazi controllati del potere: la pala più bella di questo polittico è la seconda, Lovers Rock, tutta ambientata in una sorta di discoteca casalinga, durante un reggae party. Nessuna trama, un ragazzo e una ragazza si conoscono, si piacciono, ballano e si amano: durante il film, la musica scandisce i contesti, le situazioni, i conflitti, la macchina da presa di Shabier Kirchner crea una splendida sensualità, si muove morbida e sinuosa come i ritmi suonati dai disc-jockey e compone con quei corpi un’ode sincera e immediata al potere dell’amore e della musica.

McQueen, dopo il passo quasi falso di Widows, è riuscito a trovare un modo importante e spiazzante di connettere i propri interessi politici e artistici, abbattendo le barriere linguistiche che separano il cinema e la televisione come i personaggi che ha raccontato vorrebbero abbattere quelle razziali, in un’utopia filmica dove gabbie, barriere e divisioni non hanno più peso, sono leggere come una canzone. Small Axe prova ad andare oltre la stessa definizione di limite, sembra quasi disinteressarsi delle questioni teoriche e critiche, di un’etichetta: quello che importa siamo noi e i nostri corpi, ciò che conta è fare tutto ciò che possiamo per amare e ballare. Anche a costo di lottare.

Photo credits

Copertina – Frame da Small Axe. Mangrove

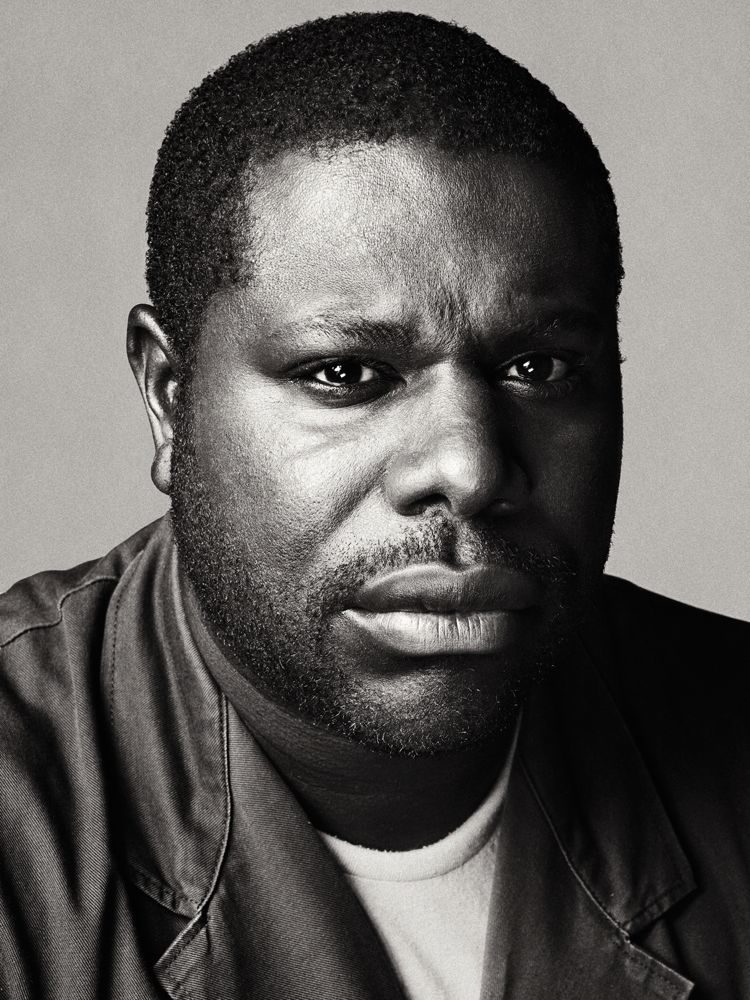

Ritratto di Steve Mc Queen – Sebastian Kim