Dedicato all’amico Toni

Quando finirà la notte? Si chiede Giuseppe Montesano nel primo dei tre testi portati in scena da Toni Servillo nello spettacolo Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante e i Greci. Lo spettacolo aveva debuttato l’undici gennaio del 2023 al Teatro Studio Melato e a distanza di due anni ho avuto la fortuna di assistere ad una delle date spagnole, il 26 gennaio al Teatro de la Comedia di Madrid. Ne scrivo solo ora, ovvero tre mesi dopo, non perché mi sia mancato il tempo, ma per la sola ragione che in questi cento giorni il mondo è cambiato, e nella marea nera dilagante in Occidente, è calato il buio, il potere ha oscurato il paesaggio, lo sgomento ha zittito le voci di ognuno.

Riprendendo la lettura dell’opera di Giuseppe Montesano, Tre modi per non morire, Monsieur Baudelaire, quando finirà la notte? Le voci di Dante, Il fuoco sapiente, pubblicata nel 2023 da Bompiani, e di fatto testo guida dello spettacolo, adattato dall’autore insieme a Toni Servillo per il monologo, mi è venuto in mente un passaggio illuminante del testo La vérité littéraire di Marthe Robert in cui si racconta della resistenza della bellezza e della verità di un’opera rispetto alle esperienze limite della realtà.

Scrive la saggista francese:

Non si può leggere non importa cosa, non importa quando, non importa dove. È un dato di fatto, dettato dalla semplice esperienza, da cui forse non si può dedurre nessuna legge universale, ma che, comunque sia, merita di essere preso in considerazione. Alcuni libri, perfino quelli importanti, si sfaldano al minimo contatto con le difficoltà della vita; altri superano la prova senza troppi inconvenienti. Invece, ce ne sono altri ancora, che pur essendo sofisticati e poco concepiti per afferrare la realtà nella sua crudezza, entrano immediatamente in risonanza con il male fisico o morale più nudo. Io sono riuscita a leggere Kafka nelle circostanze meno adatte a qualsiasi forma di diletto letterario, mentre quando alloggiavo con Michel da un medico a Revin, nelle Ardenne, e vedevo tutto il giorno sfilare sotto le mie finestre operai e operaie delle fonderie, menomati, non mi era stato possibile leggere i pochi volumi di Proust che avevo portato con me. Di fronte a quei volti con gli occhi perforati dalle limature di ferro, e a quei corpi dalle mani e piedi lacerati, tutta la “Recherche du temps perdu” era soltanto letteratura, nel senso peggiore che ne dà la gente comune, e che mai, come in quel momento, mi era sembrato tanto legittimo.

Le letture dei classici a teatro, il più delle volte, si concentrano sull’illusione estetica. La familiarità dei testi – poco importa davvero quando si siano incontrati e dove, perfino se non si sono mai letti per davvero – la bravura del dicitore, l’atmosfera del teatro soprattutto quando ammantata dall’aura dell’evento culturale e mondano – la celebrità dell’attore, la scelta dei testi.

In questo caso, nonostante la presenza di tutte le condizioni appena citate – la celebrità di Toni Servillo, la classicità di Dante e dei Greci, senza dimenticare l’appeal di Baudelaire – la mia esperienza come spettatore, credo condivisa dal pubblico presente, è stata fondamentalmente politica e non estetica. Politica da intendersi nel senso greco di comunità, dove non si tratta soltanto di creazione di un luogo comune – la Polis greca come spazio partecipato – ma un’azione comune che trova nella parola, nel dialogo il suo atto di fondazione del politico fare.

In una conversazione recente con Giuseppe Montesano, l’autore mi aveva infatti descritto la genesi del lavoro, da intendersi come la costruzione di un dialogo tra amici, alla maniera di Platone, amici non necessariamente lettori e meno che mai addetti ai lavori, su come la letteratura avesse interrogato nel tempo i temi fondamentali dell’esistenza, vivere, amare, soffrire, restituendone gli esiti in ogni epoca e per ogni generazione. Uno spazio politico ben ancorato alla terra, ma visto dalla luna dei poeti particolarmente per quella consapevolezza, visionarietà, mai rinunciataria che passa indenne attraverso il fuoco nemico del male di vivere, senza per questo abbassare a mezz’asta la bandiera dell’immaginazione, senza rinunciare a vivere.

In una recensione pubblicata sulla Revista Teatros, l’indomani delle date madrilene leggiamo:

En una época de inquietud, empobrecimiento y miedo, este espectáculo de Toni Servillo recuerda que lo que más hace falta es el amor y la vida misma. A través de la poesía y el teatro, Tremodi per non morire invita a mantenerse vivos, a redescubrir el valor de la belleza y el conocimiento, y a encontrar la fuerza para luchar contra la no-vida. Es un himno a la resistencia del alma y a la búsqueda incesante de sentido y vitalidad.

Risuonano allora i versi di Majakovskij che scrive nella sua poesia dedicata a Esenin:

Bisogna dapprima trasformare la vita

e, trasformata, si potrà esaltarla.

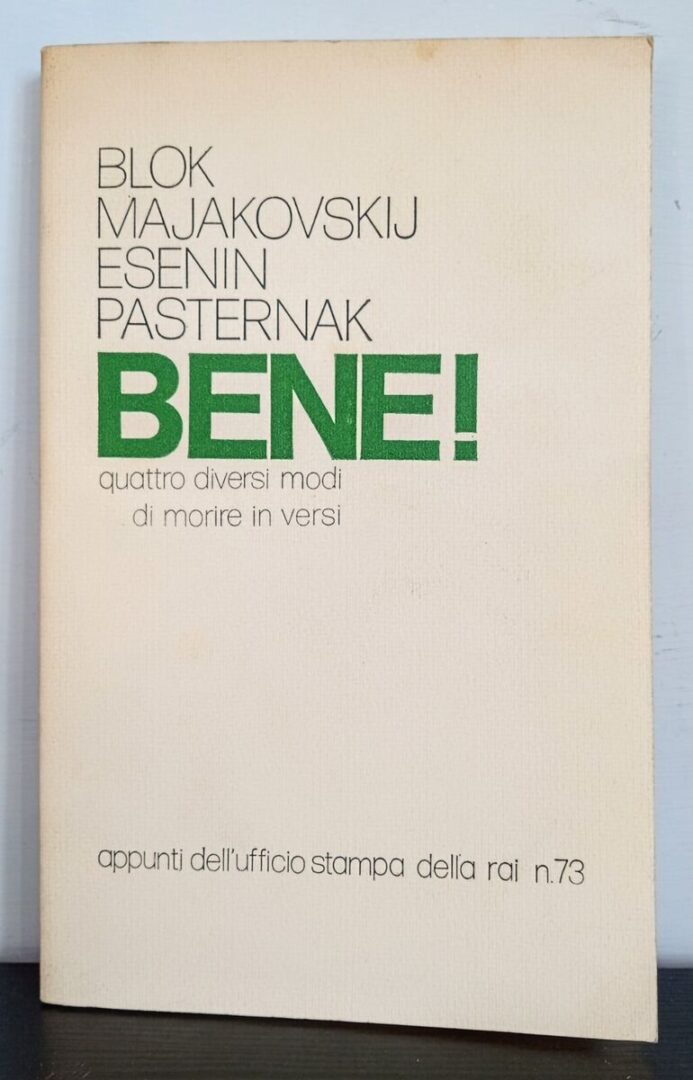

Il riferimento al poeta russo mi permette di ritornare sul titolo dell’opera di Giuseppe Montesano e Toni Servillo. La sua allusione a Quattro diversi modi di morire in versi (Blok – Majakovskij – Esénin – Pasternak) di Carmelo Bene, spettacolo che nelle due versioni, teatrale e televisiva, dalla fine degli anni Settanta, ha stregato e tuttora incanta autori e lettori di ogni tempo, non si riduce ad un semplice omaggio al maestro salentino.

Vi ho visto piuttosto un passaggio di testimone tra due generazioni, quella di Bene e Montesano/Servillo sulla necessità di prendere il teatro di parola sulla parola. Se nel primo caso l’azione era concentrata sul dissolvimento dei significati – ricordo quando Carmelo Bene alla presentazione del suo Macbeth Horror suite al Théâtre de l’Odéon nel 1996 si infuriò con gli organizzatori per aver disposto uno schermo digitale con i sottotitoli in francese, defraudandolo così della sua missione di ricreazione della voce – per quanto riguarda l’interpretazione di Toni Servillo, è proprio la restituzione naturale della parola più autentica, quella teatrale del “qui e ora” a farsi presenza. Andrebbero per questo citati i passaggi tra una prima parte della lettura amplificata con microfono con quella finale dove è il corpo a diventare persona, strumento del suono. O anche la scenografia che è un muro di luce su cui le ombre si agitano e sembrano vita come nel Mito platonico della caverna, tra illusione e verità.

La notte è la non vita. E da quella si parte, con un dialogo sul buio dei tempi che viviamo, tra l’autore lettore di Baudelaire, e l’autore dei Fiori del Male a cui peraltro Giuseppe Montesano ha dedicato nel 2007 un libro davvero selvaggio, Il ribelle in guanti rosa (Mondadori).

Siamo agli antipodi della celebre replica “Ha da passà ‘a nuttata” della Napoli milionaria di Eduardo, titolo tra l’altro di un celebre spettacolo portato in scena da Leo de Bernardinis nel 1989 e nel 1991 proprio con Toni Servillo.

Perché agli antipodi? Perché non v’è fatalismo? Il senso, destino delle cose che cambiano perché devono cambiare per forza? La diserzione del presente in nome del futuro? Vale la pena rileggere a questo punto uno dei passaggi sulla notte con Baudelaire per cogliere la differenza:

O forse per loro e per noi la notte finirà, e verrà il mattino? E quando sarà finita questa notte, quale alba ci aspetta, Monsieur Baudelaire? Ci aspetta questa alba?

Che cosa ci chiedi, Charles, di essere liberi? Di non sottometterci alla violenza di questi osceni vampiri? Di non inchiodarci da soli alle nostre nevrosi? Di non essere i servi di un mondo deformato da un’economia innalzata a totem sacrificale? E io non so, davvero, se stanotte sono con te un secolo e mezzo fa, o sono inchiodato all’eterno ritorno di una stessa ingiustizia…

Il teatro del mondo ha sempre resistito al male necessario che vivere fa, appropriandosene per poi liberarsene subito dopo attraverso la parola. Come nel viaggio dantesco le ombre ridiventano anime, voci, grazie alla poesia, al poeta, ed è grazie alla parola, al dialogo tra Dante e le anime vaganti che di nuovo la vita sembra emergere al buio, diventare luce, grazie all’Inferno, nonostante il Paradiso.

Nell’ultima parte dello spettacolo dedicato ai Greci, e nel suo premio all’arte della recita, ritroviamo lo stupore di chiunque abbia avuto la fortuna come me di calpestare la scena dell’antico Teatro di Epidauro. Tra i più grandi mai costruiti in Grecia, fu eretto accanto al santuario e dedicato all’antico dio greco della medicina Asclepio, donatore di benessere, in un luogo frequentato per lo più dagli incurabili e su cui poteva il teatro esercitare la sua azione catartica, grazie alla terra e alle pietre che trasportavano a tutti la voce delle storie, praticamente la luce nelle ore buie dell’esistenza, come quando nella replica finale dello spettacolo.

“La notte finisce? Finisce quando il vecchio mondo muore e nasce un mondo nuovo, finisce quando la poesia non cambia più la vita di uno solo ma la vita di tutti” ho visto tutti, la sala era gremita per lo più da spettatori spagnoli, alzarsi in piedi come spinti da uno slancio che pareva dire, anzi urlare: siamo vivi.

Immagine copertina: © Masiar Pasquali