Cecilia sta per vivere l’estate dei suoi tredici anni, è la fine degli anni Novanta, e molti aspetti della sua esistenza stanno per cambiare. Prima di ogni cosa i legami con chi condivide casa: i genitori si sono accorti che il suo rapporto con l’amica Teresa è cambiato, e non ne comprendono le ragioni, un litigio forse; la madre decide che con la nuova stagione il suo letto dev’essere spostato da un’altra parte, si sta facendo grande, il suo corpo è in via di sviluppo, a breve ci saranno le prime mestruazioni, e non è più opportuno vivere gli stessi spazi di Luca, il fratello. D’improvviso bagni diversi, letti lontani, nuove distanze, apparentemente minime. E infine i genitori: qualcosa tra il padre e la madre non funziona più. Il padre è assente, appare e scompare senza preavviso; la madre, nelle sue ansie, nei suoi scatti di rabbia, è sempre più infelice. A circoscrivere questo microuniverso: l’isola d’Ischia.

A tredici anni odiavo il mio corpo. E in estate il problema della sua esistenza mi appariva più concreto e terribile che mai.

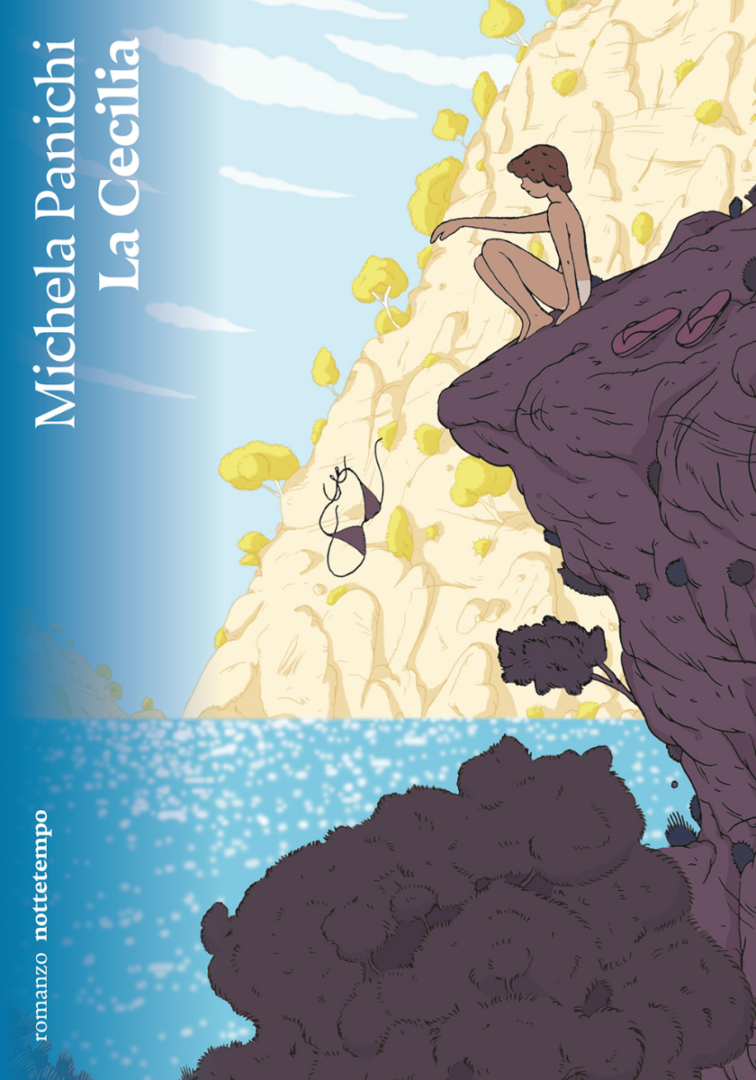

Per leggere La Cecilia di Michela Panichi (Nottetempo) bisogna passare dalla definizione del nome della protagonista. È la storia che lo impone fin dalle prime pagine. Nel capitolo Ø la voce narrante spiega che a volere che si chiamasse Cecilia era stato il padre. È un topos narrativo, ritorna sempre con efficacia: l’eco lontana di Adamo che cammina e indica e dà un nome – e un destino – alle piante, agli animali, a quanto ha intorno nel giardino dell’Eden. Cecilia, in prima persona, racconta che quel nome è l’inizio di un legame forte col padre, perché suona pulito nelle sue tre sillabe: ce-ci-lia; perché più del cordone ombelicale, fisico, materico, che la univa alla madre nei primi istanti di vita, quel nome sembra semplicemente appartenerle. Poi aggiunge, destino per lei, spia interpretativa per chi legge: la cecilia è anche un verme che si trova in Sud America, sia maschio che femmina; le somiglia. Siamo sulla soglia del racconto, ma le due informazioni – di carattere narrativo e scientifico – contengono i macro movimenti che il romanzo compie e il lettore segue: la vicenda di Cecilia alle prese con l’estate della sua vita, quella in cui tante cose si definiranno e la traccia biologica, lasciata in apertura di ogni capitolo, a creare unità coesione tra le vicende umane e il mondo animale.

Il paguro terrestre usa una conchiglia per proteggere il suo corpo delicato. La conchiglia solitamente è quella di una lumaca di mare. La crescita del paguro è molto lenta ma, quando esso diventa troppo grande, sarà necessaria una nuova conchiglia di dimensioni maggiori. Lo scambio di conchiglia è piuttosto comune.

Ad avere dimensioni ristrette è l’ambiente familiare, i contrasti iniziali spingono Cecilia a esplorare l’isola. Libera dagli spazi condivisi col fratello, libera dalle giornate con Teresa, decide di spostarsi ai Maronti, verso quella zona di Ischia frequentata dagli altri ragazzi, dove fanno il bagno, mangiano pizza, bevono alcol, fumano sigarette e scoprono i loro corpi. Ai Maronti Cecilia conosce Alba e il suo gruppo di amici, inizia a passare con loro i pomeriggi e, per un fraintendimento iniziale – la ragazza è lì col costume del fratello, i capelli corti, il tronco piatto –, viene scambiata per maschio. La invitano a giocare in acqua, lei temporeggia bevendo il suo primo (è l’estate delle prime volte) sorso di birra e uno di loro le dice: «Guarda che sto parlando anche con te, […] sei sordo?». Lei accoglie questa nuova verità, accetta il gioco in acqua, e cambia il suo nome.

Durante l’estate dei miei tredici anni il mio nome di anfibio, pieno e tronco allo stesso tempo, cambiò in Luca. Come mio fratello.

Il cambio nome è un momento deflagrante all’interno del romanzo, definisce nuovi legami, nel senso che li rende possibili. Cecilia è fin da subito attratta da Alba: la ragazza è a proprio agio nel suo corpo, ne accetta le trasformazioni, bacia gli altri ragazzi e vive con spontaneità le dinamiche di gruppo. Ma non è solo lei il centro di tutto. Nelle vesti di Luca, Cecilia è sia maschio che femmina. Entra nelle logiche di entrambi i sessi, ne vive gli slanci e le ansie. La sua estate si scinde: in casa, a causa di un orecchino a spirale trovato per terra, lei diventa l’unica depositaria delle segrete sospette fughe amorose del padre e, al contempo, si accorge delle differenze tra lei e il fratello, sempre più evidenti ed esasperate dai loro litigi; tra gli amici, si inventa maschio, utilizza l’imbottitura arrotolata di un reggiseno per fingere di avere un pene, imita i comportamenti, si innamora. Attraverso improvvisi salti tra passato e presente – non veri e propri flashback – la ragazza nota quanto i cambiamenti, le trasformazioni, le nuove consapevolezze cambino la natura dei legami tra le persone; e quanto scegliere e lasciare andare contribuiscano alla maturazione, alla definizione di sé. Dinamica ancora più intensa quando fluisce dal nucleo familiare a quello degli amici, e ritorno.

C’era sempre il pericolo che lasciassi entrare nuovamente mio padre nel mio mondo. Che decidessi che assomigliargli era l’unico modo per crescere. A volte pensavo che la mia bugia dipendesse da questa riflessione, a volte pensavo che c’entrassero le femmine. In particolare, c’erano momenti in cui con Alba mi sembrava tutto giusto. Passata la prima fase di disagio e imbarazzo, nella quale mi ero concentrata unicamente sulla meccanica del contatto, ora iniziavo a sentire una certa dolcezza. La violenza che mi insidiava nei sogni si lasciava placare dall’odore della sua crema, dello shampoo alle mandorle. Con Alba, il mio corpo si sdoppiava fino a riconoscersi nel suo.

In questo suo romanzo d’esordio, Michela Panichi, che si era già segnalata nel Campiello Giovani 2020 con la forma breve, dimostra di saper raccontare con particolare delicatezza. Aggettivo che può essere utilizzato sia per il tono della scrittura che per la gestione del tema narrativo. Il percorso di Cecilia è caratterizzato da una consapevolezza, prima di tutto, linguistica: passa dalla necessità di saper dare nome alle cose, dal desiderio di poterle riconoscere, alla sorpresa di vederle realizzate intorno a sé. In questo l’isola di Ischia svolge un ruolo ideale – fondamentale, direi – perché circoscrive ciò che la ragazza ha intorno, perché, proprio come se fosse corpo, esprime in ogni parte di sé una funzione (la casa, i Maronti, le terme, la pizzeria, il porto). E di questi spazi, con loro regole e attributi, l’autrice dimostra di avere pieno controllo. Ognuno viene utilizzato come strumento per sottolineare le tappe di un percorso di crescita, di formazione, scandito da gioia, afflizioni, rivelazioni.