Ricordo i primi spettacoli a cui assistevamo ormai trent’anni fa, un bel Don Carlo, un Ring con una lucidissima regia di Cesare Lievi, degli esaltanti Capuleti. Avevamo la memoria e la fantasia piena dei racconti delle stagioni del passato quando, anche nelle città di provincia come la nostra, era possibile ascoltare i più grandi interpreti del melodramma. Si faceva il confronto tra le mitizzazioni e, finalmente, le prime esperienze tutte nostre. Poteva ancora il teatro musicale suscitare passioni in chi, come noi, era cresciuto con la televisione, il cinema, i primi videogiochi? Molto più di quanto avremmo potuto credere.

Per tutto il secondo dopoguerra, il melodramma è stata ancora la forma d’arte popolare e attuale che tutti ricordiamo nell’Ottocento, ripensando al folgorante inizio di Senso di Luchino Visconti, con i bouquet tricolori lanciati dal loggione sugli ufficiali austriaci e sugli aristocratici italiani collaborazionisti, al termine dell’infuocata cabaletta “Di quella pira” de Il trovatore.

Ed è sempre il melodramma a tessere la trama di una nuova unificazione italiana, con la guerra di liberazione appena terminata, vissuta ancora come naturale prosecuzione del Risorgimento.

Il 20 dicembre del 1949 al Teatro San Carlo di Napoli in cartellone c’è Nabucco di Giuseppe Verdi, non a caso. La messa in scena è di grande livello, del resto dirige un maestro raffinato e insieme vigoroso come Vittorio Gui, l’interprete di Nabucco è una star indiscussa, Gino Bechi, e poi nel ruolo di Abigaille figura una giovanissima e già fulgente Maria Callas. Cast strepitoso in uno dei più importanti teatri italiani.

Forse quella sera del 20 dicembre era predestinata e infatti, durante, manco a dirlo, il fatidico coro “Va pensiero”, già a metà dell’esecuzione il pubblico applaude, sembra voglia cantare insieme ai coristi. L’esecuzione comunque prosegue e, spenti apparentemente i clamori, il coro va verso la sua conclusione. Appena terminato, dopo una sorta di pausa mistica, prevedibile ma imprevista, una voce grida: “Viva l’Italia!”. Il teatro non aspettava altro, il pubblico torna ad applaudire con tanta forza che il microfono di quella rudimentale registrazione va in distorsione, il suono si accartoccia. Il bis, richiesto a gran voce, è inevitabile.

È una didascalia sin troppo esplicita di quello che il melodramma ha rappresentato, almeno sino a tutti gli anni Cinquanta del secolo scorso. Un nuovo Risorgimento, appunto, con Verdi di nuovo cantore della nazione e della libertà.

La sua epopea poteva finire lì, come ultima fioritura dell’Ottocento dentro la storia nel Novecento. E invece proprio la capacità di esprimere il sentimento del tempo lo ha proiettato nel contemporaneo con una forza che molti hanno sottovalutato.

C’è un aspetto che troppo spesso si è frainteso: la sua valenza politica, quasi sin dalle origini. Non stiamo parlando ovviamente delle proteste alla prima della Scala, ma proprio del fatto che, tra tutte le forme musicali, il melodramma è stata forse l’unica a rappresentare un agone di confronto pubblico, in ogni epoca. È facile qualcuno dirà, essendo parola oltre che musica, azione, ruoli, persone. Eppure non era così scontato.

Il melodramma è il vero antesignano del cinema, più del teatro? Nel suo ruolo politico probabilmente sì. E risulta scontato, a questo punto del discorso, elencare esempi noti e meno noti della storia dell’opera, oltre l’epopea verdiana: la funzione tragicamente ideologica del festival di Bayreuth nella Germania hitleriana, la forza di Mozart nel dare voce al nascente mondo borghese, le opere di Berg (Wozzeck, Lulu) ovvero le avanguardie più penetranti nella grande crisi mitteleuropea. Il melodramma è naturalmente strumento di consenso, strettamente legato al potere, anche per le evidenti necessità economiche indispensabili per allestire spettacoli così complessi e articolati. Ma, come tutti gli strumenti di consenso, trova al proprio interno le voci eretiche e felicemente sovversive.

Ed ecco che, nel secondo Novecento, andando nel campo della rappresentazione, il teatro d’opera, tempio della apparente conservazione, si trasforma in teatro sperimentale, luogo di spericolate attualizzazioni, rimanendo comunque spettacolo per tutti. È un processo che ha visto inusitati salti in avanti e dolorose ridefinizioni, quando, accanto agli spettacoli tradizionalisti dei teatri più ancorati al passato, in molte parti d’Europa si sono via via affacciate produzioni innovative, con messe in scena spostate nel tempo e nello spazio.

Oggi siamo abituati a discutere delle audaci regie operistiche di Michieletto, di Livermore, del compianto Graham Vick, ma questo processo di sperimentazione va avanti da decenni, eppure alcuni non se ne sono accorti: risale al 1975 la rivoluzione proposta da Patrice Chéreau a Bayreuth con il Ring wagneriano. Strano a dirsi, ma la storia del teatro contemporaneo, le sue più audaci scelte, sono spesso nate nel crogiolo delle regie operistiche, all’interno della più apparentemente immobile delle forme d’arte.

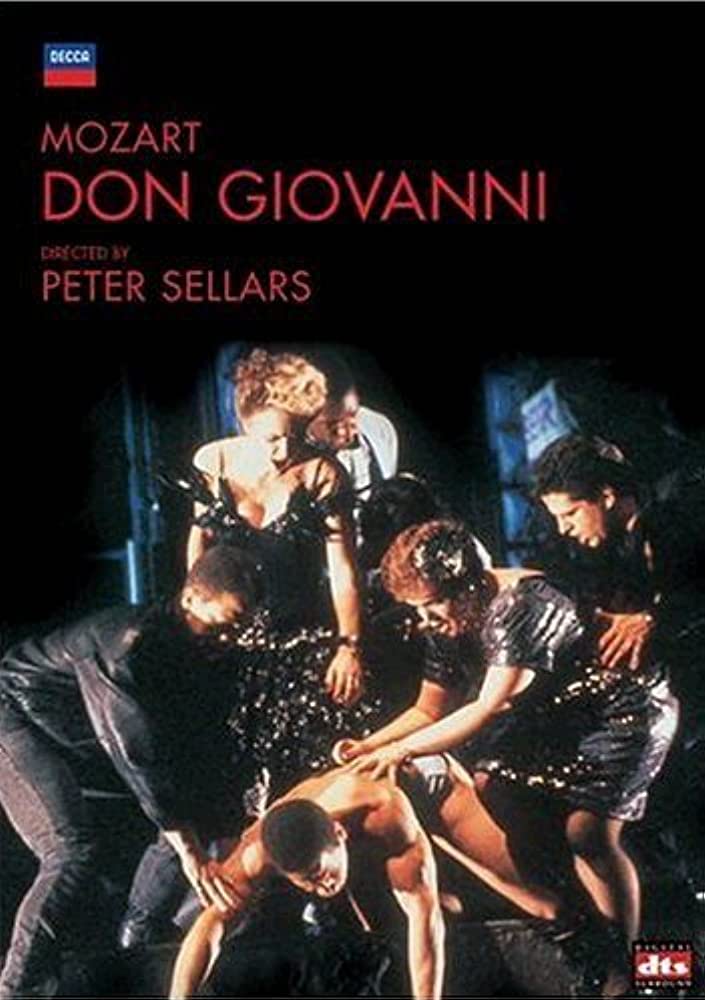

Penso alle regie di Peter Sellars, negli anni Ottanta: il Don Giovanni di Mozart ambientato ad Harlem, con il protagonista e Leporello interpretati da due gemelli identici. Una scelta dalle infinite suggestioni: il dilemma del doppio, il bene e il male che si scambiano le parti. Penso al Giulio Cesare di Händel, ambientato in un medio oriente colonizzato, con lo stesso Cesare in veste di ineffabile presidente dell’impero americano.

Non possiamo dimenticare, in tale processo, il ruolo della scuola italiana, antesignana di tante innovazioni. Se ripartiamo dallo stesso Visconti, con la sua Traviata del 1955 alla Scala, sempre con la Callas, non possiamo non parlare della novità di quella messa in scena: protagonisti veri, senzienti, in una Parigi amara e dolce, vittime fragili come in un dramma di Cechov. E poi il grande impegno di Strehler nel teatro d’opera, con regie di rara intelligenza: una su tutte il Macbeth (1975) con la direzione del suo sodale Abbado. Un Macbeth dove le scelte dei personaggi sono esplorate in chiave psicoanalitica, perché è dalle scelte dell’uomo solo, ancorché potente, che nascono le conseguenze collettive delle sue azioni, la Storia.

E ancora con Carmelo Bene, l’opera trova una sua nuova definizione come luogo arcano, dell’altrove. Nelle sue proposte visive, le arie dei melodrammi, spesso poco conosciute, animano una realtà disfatta, eliotianamente, dando voce ad un mondo sospeso tra vita e illusione di vivere. In tal senso, il melodramma interpreta al meglio questa funzione, fatto com’è di azioni non agite, di vite solo immaginate, di vicende accadute o forse no.

Oggi, dicevamo, il teatro di sperimentazione è in una fase matura e, in alcuni casi, se ne intravede pure uno scivolamento verso la maniera. In ogni caso, suscita ancora clamori e scandali da cui nascono fazioni e posizionamenti, a dimostrazione che il melodramma è una forma di espressione artistica viva ed attuale. Nello stesso tempo, l’opera resta espressione d’arte popolare: non sono più i tempi delle grandi produzioni portate in giro per l’Italia ancora rurale, ciononostante è ancora abbastanza facile trovare appassionati di tutte le età che conoscono a memoria i libretti delle opere più famose.

Il melodramma è un fatto culturale di cui bisogna parlare: un’invenzione che, a quattrocento anni e più dalla sua nascita tra la Firenze della Camerata de’ Bardi e la Mantova di Monteverdi, ha innervato tutto il mondo e che, pervicacemente, vive nella reinvenzione di sé stesso.

Illustrazione di copertina di Giovanni Castaldi (@giocastaldi)