Un tempo quelle come me non se ne stavano in camera loro a scrivere libri e articoli. Un tempo quelli e quelle come me erano rinchiusi, il più delle volte a vita, senza che nessuno si interrogasse sul loro destino. Era così, ne sono consapevole.

Me lo raccontano i libri di Mario Tobino, negli oltre quarant’anni di “vita manicomiale” – come la chiama lui – a curare le pazze, le agitate di Maggiano, la struttura che dirigerà per buona parte della sua vita. Il caso vuole che Tobino non fosse solo uno psichiatra, ma anche un prolifico scrittore e che consegnerà ad alcuni dei suoi migliori romanzi (Le libere donne di Magliano, 1953, Per le antiche scale Premio Campiello 1972, Il clandestino Premio Strega 1962), e ai suoi numerosi diari tutta la difficoltà dell’abitare quelle stanze, sebbene non nei panni di paziente ma in quelli privilegiati di medico. Già in tempi non sospetti, Tobino aveva compreso che «la cupa malinconia, l’architettura della paranoia, le catene delle ossessioni esistono anche se si chiude il manicomio».

Sono trascorsi molti anni da allora, per mia fortuna. Sono nata a pochi anni dalla legge 180, la legge monca e incompleta che dei manicomi ha sancito la fine, quindi non sono rinchiusa da nessuna parte e la sera posso guardare le serie tv. L’ultima in cui mi imbatto è Fleishman a pezzi, anzi, me la consigliano e quindi sottoscrivo un abbonamento su Disney+ apposta per vederla. Tratta dall’omonimo caso letterario internazionale di Taffy Brodesser-Akner, si apre sulle vicende di una coppia di quarantenni che ha appena divorziato e su altri amici della stessa età. Negli otto episodi (attenzione, spoiler) li vediamo alle prese con dubbi esistenziali che vanno dal «come sono finito qui?» a «come faccio a riavere indietro la mia giovinezza?», tutto condito da opportuni flashback e dal mistero su dove possa essere finita Rachel (la stronzissima moglie di Toby tutta dedita alla sua carriera in perfette camicette di seta), dopo aver depositato in piena notte a casa dell’ex marito Toby i loro due figli mezzi addormentati. Lui, fra Tinder, promozioni mancate e vecchi amici, cerca di tenere insieme i pezzi nel caldo estivo di New York.

Ma ecco che arriva l’episodio sette, che da solo merita l’intera visione. Rachel, in realtà, non è scappata col suo amante come tutti pensano ma, da tre settimane – il tempo in cui si perdono le sue tracce – versa in uno stato confusionale (che a occhio e croce definirei psicotico) in cui se ne sta in casa con le tende chiuse e continua a ordinare del cibo cinese che odia e che quindi non mangia. Intrappolata in un loop, non riesce a tornare in sé, fino a quando Libby non la incontra per caso, seduta su una panchina del parco, con lo sguardo fisso nel vuoto. Quando le si avvicina e le parla, comprende subito che qualcosa non va e la segue a casa dove ciò le appare ancora più chiaro. Ora, se fossimo in un romanzo di Tobino le cose per Rachel si metterebbero molto male: si ritroverebbe anche lei rinchiusa da qualche parte, magari insieme a me.

Come abbiamo detto i tempi cambiano, come pure gli strumenti di cura, ma c’è qualcosa che continua a non cambiare. Perché chiudere i manicomi, restituire la libertà, non può e non deve minimizzare una condizione di fragilità potenzialmente pericolosa. L’episodio sette, a cui continuo a ripensare, si chiude con Libby che mette a letto Rachel (che farnetica, non dorme e non mangia da quasi un mese), le fissa un appuntamento col medico per l’indomani e se ne va. Mi chiedo se Rachel si fosse trovata in un’altra condizione di emergenza – se avesse ad esempio un’emorragia interna e vomitasse sangue – Libby la lascerebbe sola? O avrebbe chiamato verosimilmente il 911? E come pensa che il giorno dopo una persona in quelle condizioni possa recarsi da sola dal medico? Quando è in uno stato in cui a stento ricorda come si chiama?

L’unico punto fermo a nostra disposizione è il modo orribile in cui ci si è rapportati in passato alla malattia mentale. Per reazione allora ci siamo collocati sul versante opposto, minimizzando con scetticismo i sintomi in virtù della libertà di chi li manifesta. Forse questo atteggiamento è un passaggio obbligato della rivoluzione introdotta quaranta anni fa da Franco Basaglia, ma ancora lontana dal compiersi realmente. È come se fossimo rimasti imbrigliati in un’epoca di passaggio, e non sapessimo né dove collocare né come categorizzare la sofferenza psichica.

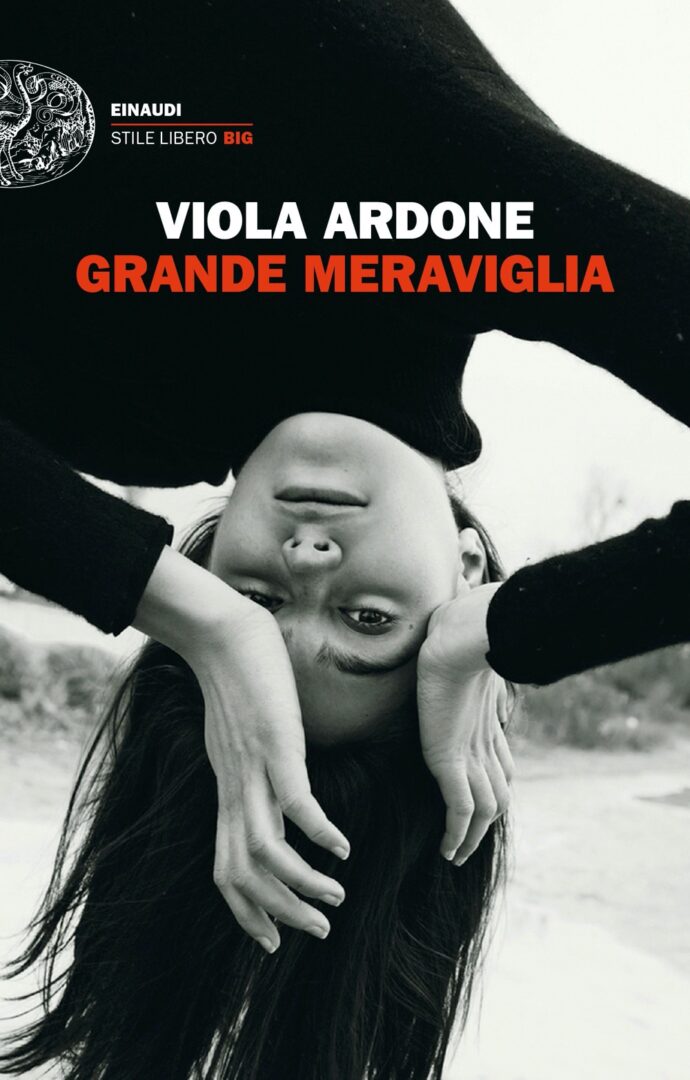

Viola Ardone in Grande Meraviglia (Einaudi Stile Libero) completa la sua trilogia novecentesca tornando a quegli anni bui, e affida ancora una volta a occhi infantili la spiegazione di qualcosa che resta più grande di noi: la pazzia, sollevando anche il complesso tema di come questa sia conciliabile con la genitorialità, e di come appaia a una bambina la diversità di sua madre. La piccola Elba, infatti, vive in manicomio fino a quando quest’ultimo libera chi vi era rinchiuso e la bambina troverà un padre adottivo proprio nello psichiatra che dirigeva la struttura, il dottor Fausto Meraviglia. Nel frattempo affida le sue considerazioni al Diario dei malanni di mente, un taccuino in cui anche il comportamento più bizzarro si risolve in una filastrocca e la malattia non sembra troppo minacciosa. Magari fosse così.

In Un raggio di oscurità – testo uscito per le edizioni Magog e a cura di Fabrizia Sabbatini – l’illustratrice e poetessa Margiad Evans racconta l’avvento dell’epilessia nella sua vita all’età di quarantuno anni. Tanto cruda da sembrare spietata usa «la scrittura come strumento di lotta, di mancata sottomissione all’affezione cerebrale», e in un avanguardistico approccio alla psichiatria di genere afferma: «il cervello e l’utero sono città nemiche, i cui abitanti sono nati per battersi l’uno contro l’altro». C’è bisogno di raccontare la malattia mentale anche per fronteggiarla, e per poterla curare. Per fortuna, nota Evans: «Tutte le persone affette da nevrosi, disturbi psichici, malattie o minacce di patologie cerebrali o mentali (che spesso sono la stessa cosa, aggiungerei), sembrano essere molto prolisse nella scrittura, cosa che rischia di infastidire sia famigliari che amici».

Ma a proposito di narrazioni, puntuali o mendaci, torniamo alla serie tratta da Fleishman a pezzi. Nell’episodio sette assistiamo a quanto sia labile il confine fra l’essere sani e malati di mente, nonché a una vera e proprio omissione di soccorso. Libby va da Toby per informarlo dell’accaduto. «Rachel non sta bene, ha un esaurimento nervoso, per questo ti ha lasciato i bambini ed è sparita», lo avverte. Ma Toby (un medico orgoglioso di esserlo, per di più) non sembra disposto a farsi carico delle condizioni della sua ex moglie nonché madre dei suoi figli. Nell’ultimo episodio ci sono tutti i personaggi, manca solo Rachel. L’ultima immagine che ne abbiamo è quella nella sua camera da letto, quando Libby se ne va. Nessuno la nomina o fa il minimo accenno alle sue condizioni. Si sarà ripresa? O l’avranno rinchiusa davvero da qualche parte? Ho bisogno di sapere che fine ha fatto. A un tratto, sembra riapparire, come un ologramma, alla porta di Toby, ma non si capisce se è solo un sogno o un desiderio di quest’ultimo. E in ogni caso non ci basta, abbiamo bisogno di sapere che sta bene.

Photo credits

Immagine di copertina: una scena di Fleishman a pezzi, serie disponibile in Italia su Disney+