E non è il dolore che si dimentica. È la faccenda dello sfiorare la morte.

(Maggie Nelson, Gli Argonauti)

Prima ancora di diventare il nuovo libro di Maggie Nelson, Pathemata. O, la storia della mia bocca – appena pubblicato da nottetempo nella traduzione di Alessandra Castellazzi, quasi in contemporanea all’uscita in America il primo aprile scorso – è un documento che la scrittrice ha aperto sul desktop del proprio computer per raccogliere tutte le informazioni che riguardano il terribile dolore alla mandibola che l’ha afflitta per diverso tempo: le circostanze in cui si sono manifestati i primi sintomi, i dottori che l’hanno visitata, gli esiti della diagnostica, le terapie. Una cronistoria del dolore che Nelson si è portata dietro ad ogni appuntamento: «La gente lo sfoglia e lo ficca in fondo alla mia cartella, come se il messaggio principale fosse che sono una logorroica che va arginata». Del resto chi è avvezzo ad ascoltare, o meglio auscultare continuamente il proprio corpo, a parlare continuamente del proprio dolore in cui è immerso, sa bene di apparire agli occhi degli altri un soggetto ipocondriaco che suscita scherno o compassione a seconda dell’interlocutore; un soggetto che in entrambi i casi va contenuto o addirittura allontanato. Peggio ancora: manipolato e ricattato, come accade alla stessa Nelson quando il dentista della Valley le suggerisce di pagare cinquemila dollari in anticipo per liberarsi più velocemente del suo male; o quando l’osteopata, che non è riuscita a risolverle il problema, le scatta una foto per mandarla al proprio guru a Minneapolis il quale ha «il potere sbalorditivo di diagnosticare cosa c’è che non va in una persona semplicemente guardando una fotografia»… E se scappa da ridere a leggere questi microracconti, basta rivolgere un pensiero allo stato della sanità americana (e non solo) perché la comicità si tramuti in amara ironia; chi ha già letto Maggie Nelson sa bene che nei suoi libri la questione privata è anche una questione politica.

Inseguendo i sintomi del misterioso dolore alla bocca la cronistoria perde il filo cronologico che la contraddistingue, o meglio Nelson si trova ad intrecciare più fili insieme fino a creare un «arazzo» (l’immagine è sua) che si allarga sempre di più, includendo stralci di vita coniugale durante la pandemia, riflessioni sulla maternità, ricordi che affiorano dal passato, sogni che si insinuano a tal punto nella veglia da sembrare veri: nasce Pathemata, o storia della mia bocca, «a little book» come l’ha chiamato la stessa Nelson annunciandone l’uscita in un’intervista del giugno scorso sul The Guardian, «a weird, dream-based piece I wrote in the pandemic studio».

La genesi del dolore si mostra molto più complessa di quello che era inizialmente sembrata. Il male alla bocca non è un semplice male alla bocca. Bisogna andare indietro nel tempo a quella «influenza insolita» che Nelson aveva avuto al funerale del nonno e che tra gli strascichi le aveva lasciato «una certa difficoltà nel deglutire», come riportato all’inizio del documento stabilendo così un nesso immediato tra dolore e perdita. Pathemata è infatti costellato di lutti. E forse bisogna andare ancora più indietro, all’infanzia della scrittrice, che da bambina parlava così velocemente da dover ricorrere alla logopedista perché le persone la potessero comprendere meglio:

Ovviamente io mi capivo alla perfezione – e pure mia sorella mi capiva – perciò una parte di me si chiedeva se non fosse qualcos’altro che volevano aggiustare, quella che chiamavano eufemisticamente “la mia bocca”.

Al tentativo di aggiustarle la bocca si aggiunge quello di ammutolirla: «non c’è un interruttore per spegnerle la bocca?» è l’infelice battuta che un amico di famiglia rivolge alla piccola Maggie. Pathemata, oltre che indagine sul dolore, è anche una riflessione sul «ruolo letterale e simbolico della bocca nella vita di una scrittrice»: non è infatti così paradossale come potrebbe apparire che una scrittrice, tanto più perché donna, abbia problemi con la propria bocca.

E se il dolore non risalisse all’infanzia ma a qualcosa che viene prima, prima che la scrittrice nascesse? Se il dolore fosse una conseguenza del trauma intergenerazionale per la morte violenta della zia Jane, la sorella della madre strangolata tre anni prima che Nelson nascesse, raccontata in The Red Parts. Autobiography of a trial (prossimamente tradotto in Italia sempre per nottetempo)?

In nemmeno cento pagine, il testo di Pathemata si raggruma in frammenti densissimi: più lunghi delle proposizioni numerate di Bluets – libro del 2009 pubblicato da nottempo nel 2023, che insieme a Pathemata costituisce un dittico. Pensieri apparentemente sciolti, liberi, che ricordano i Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes, già esplicitamente citato e omaggiato da Nelson ne Gli Argonauti, ma anche il diario intimo di Hervé Guibert, Le Mausolée des amants, pubblicato postumo nel 2001 per Gallimard e non ancora tradotto (libro che Nelson stessa cita tra i preferiti). In entrambi i casi si tratta di due grandi autori francesi che hanno sondato l’esperienza dell’amore-dolore, racchiusa nella stessa parola greca pathemata, e ancora di più nel termine da cui deriva, pathos.

Pathemata richiama anche la morale di una favola esopica, pathemata mathemata: «Spesso per gli uomini le sofferenze diventano ammaestramenti», e lo stesso «imparare soffrendo» di Eschilo (pathei mathos). Non è un caso che Pathemata sia nato durante la pandemia, quando il virus ci ha costretti da un giorno all’altro ad «arrenderci alla gestione solitaria del dolore»:

Il cambiamento non è del tutto sgradito – spesso ho immaginato che effetto avrebbe fatto rinunciare, semplicemente, tanto più che la ricerca di sollievo iniziava a sembrarmi quasi ricreativa, così scarse erano le ricompense concrete. Eppure, rinunciare all’enigma del dolore non è facile come rinunciare a certe altre cose. Il dolore esige urgenza; bisogna diventare insensibili alle sue suppliche.

Cosa ci insegna il dolore? Cosa si impara soffrendo? Nella proposizione 104 di Bluets Nelson scrive dell’amica C, costretta sulla sedia rotelle dopo un terribile incidente:

Non provo il dolore della mia amica ma, quando gliene provoco involontariamente, sussulto come se mi fossi fatta male io, ed è così. Spesso, presa dallo sfinimento, le appoggio la testa in grembo sulla sedia a rotelle e le dico quanto le voglio bene, che mi dispiace che soffra così tanto, una sofferenza che posso vedere e immaginare ma non conoscere. Lei dice, Se qualcuno al di fuori di me sa cos’è il dolore, sei tu (e J, il suo compagno). È una frase generosa, perché la vicinanza al suo dolore è un privilegio per me, benché il dolore sia proprio ciò da cui solitamente ci teniamo alla larga. Forse è perché lei è rimasta così generosa nel suo, perché non ha mai composto una gerarchia del lutto, né prima né dopo l’incidente, il che mi sembra nientemeno che una forma di illuminazione.

Anche in Pathemata Nelson parla ammirata dell’amica C, del modo generoso in cui ha affrontato il dolore dopo l’incidente e il tumore che l’ha poi condotta alla morte in piena pandemia. Dopo un incalcolabile dolore patito avviene «uno slittamento nel lutto» che ci consente di tramutare quel dolore in un dono prezioso: la consapevolezza di non sentirsi soli nel dolore, e di non chiudersi agli altri.

Solo così possiamo tentare di riconoscerci nel dolore degli altri: come quando Nelson racconta dell’incendio della casa accanto dove vive una coppia di anziani insieme alla figlia disabile, che la scrittrice vede uscire su una barella avvolta da un’incerata nera identica a quella con cui a soli dieci anni aveva visto portare via il padre, nel momento che Nelson definisce «l’ombelico della mia solitudine»; ma che in questa sovrapposizione di frammenti dolorosi, in questa improvvisa connessione, non è più solo un ombelico.

In una lunga e densa intervista, Nelson osserva che il proprio processo creativo è focalizzato sul trovare la giusta forma, e la forma alla fine è «un’estensione del contenuto» (che la sua scrittura venga poi definita sperimentale o ibrida Nelson lascia che siano gli altri a deciderlo). Che sia allora il discorso sul dolore a privilegiare la forma del frammento? O forse è lo spazio bianco che separa ogni frammento a esigere un intervallo necessario per affrontare il discorso intorno al dolore? Scrive Nelson in uno dei passi più significativi di Pathemata: «Durante il travaglio per la nascita di mio figlio, l’assistente al parto mi incoraggiava a notare l’intervallo tra una contrazione e l’altra – diceva che dovevo concentrarmi su quell’intervallo e usarlo per riprendere fiato, per prepararmi alla prossima contrazione, recuperare le forze. Ricordo di aver pensato: c’è una lezione di vita qui, ma non è il suo momento.»

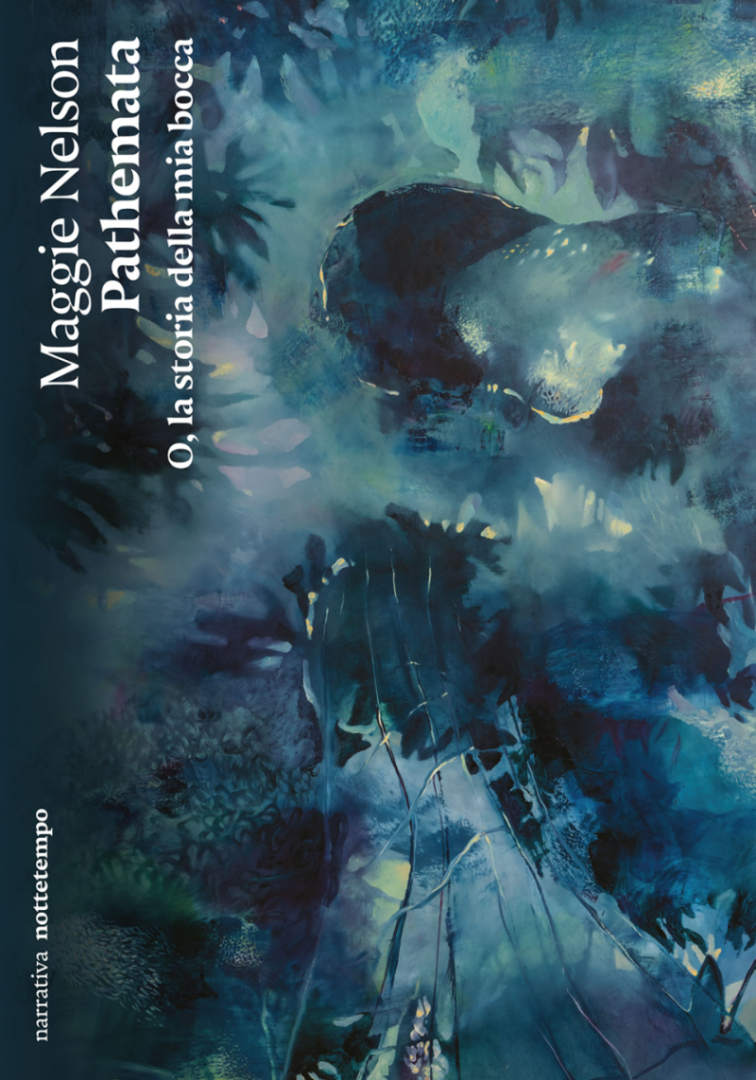

In copertina:

Federico Barocci, Studio di testa femminile, 1568, Besançon Musée Des Beaux-Arts Et D’archéologie