Quando Katia dice «Il caos è dentro di me, non là fuori. Sono io quella che si sta perdendo i pezzi» si fa portavoce di un sentire comune, che in modalità e tempi diversi accomuna molti dei personaggi di Le nostre guerre silenziose, l’ultimo lavoro di David Valentini con Accento, che per la prima volta pubblica un non esordiente nella collana Acuto (l’esordio di Valentini, infatti, sempre con Accento, è del 2022 con Tutto ciò che poteva rompersi).

La struttura, anche in questo caso, è a mosaico: fa da sfondo, più o meno in rilievo a seconda della storia, la Verdicchio Consulting, società di consulenza con sede a Roma. Alcuni dei protagonisti di Valentini si conoscono tra loro, lavorano assieme; è possibile che siano partecipi degli eventi più risonanti della vita dei propri colleghi. Però, quasi tutti, sono un microcosmo, abbastanza chiusi in sé stessi da non dare mai sufficienti informazioni al prossimo su cosa stanno attraversando. Indipendentemente dall’età e dai traguardi raggiunti, ciascuno dei sei volti che compongono Le nostre guerre silenziose sta facendo i conti con un senso di fallimento, potenziale o già manifestatosi in tutta la sua problematicità. Ad esempio Katia, che dà il via con Qualcosa su mio padre, deve confrontarsi con un senso cronico di stanchezza: è stanca di disattendere continuamente le aspettative dei suoi genitori, è stanca di essere sopraffatta da un senso di impotenza rispetto alla malattia di suo padre, è stanca di aver perso le speranze.

Davanti a un domani che sembra interrotto, è impossibile declinare i verbi al futuro. Ogni progettualità è monca, privata dello slancio necessario. Se non sono le condizioni esterne a essere avverse, lo sono le intenzioni, come quelle di Paolo in Dove, con chi sei. L’ostinazione con cui si ripete di aver bisogno di quello “svago” perché i tempi sono difficili (e lui ha tutto sotto controllo) è direttamente proporzionale alle conseguenze del boomerang che gli tornerà indietro, rovinandolo. Valentini non gioca con il futuro dei suoi personaggi, ma lo dilata e lo restringe con intelligenza. Se qualcuno sta avvicinandosi al point break, più questo è irreparabile, più il tempo della narrazione si fa breve. Il dopo non è mai presente nello spazio del racconto, eppure è palpabile e chi legge lo conosce già.

Dove questo schema decade perché i personaggi hanno bisogno che sia dato loro spago per farsi conoscere e per crescere è nel nucleo centrale del libro, in due racconti. In Schandenfreude le parole sono il collante tra passato, presente e futuro: sono l’unico modo, per la voce narrante, Cesare (direttore della Verdicchio Consulting), per avanzare nella storia; attraverso il racconto della vita del caro amico Filippo, delle sue vicissitudini con Simona, avanza mestamente a sua volta, sempre in bilico tra il filosofeggiare a sproposito e il dispensare buoni consigli. E se ci sono cose di cui invece non si può parlare, si chiede aiuto. Nel racconto che dà il nome al volume, Le nostre guerre silenziose, si assiste alla crasi fra le scosse di assestamento di un mondo precario e la necessità, per chi lo abita, di argomentare, di descrivere con parole concrete, in lotta contro quella sensazione schiacciante di impotenza, per cui «la storia accadeva e ci lasciava indifferenti».

«Quel futuro era così distante, una forma di minaccia sempre di là da venire.»

Per Diego e Ornella ciò che li attende ha un aspetto diverso: per lui quella presenza imminente è quasi un ostacolo alla felicità dell’oggi, per lei è l’unica cosa per cui serve lottare; nel frantumarsi di una prospettiva comune, decade anche l’idea di un futuro assieme. In quella fase dell’esistenza in cui non si è più ragazzi ma neppure ancora adulti, l’imperativo è schierarsi, senza se e senza ma, davanti alle ingiustizie della vita, persino a costo di compromettere le poche certezze della propria vita. Ma è davvero così semplice assecondare questo credo? Non può forse subentrare una forma di autoconservazione? Diego vive nel profondo la difficoltà di trovare una sintesi tra “ciò che i tempi richiedono” e la necessità di tutelarsi, di raggiungere una stabilità – anche economica, professionale, perché no? Il dissidio interiore, qui, si fa palpabile, perché Diego deve prediligere il proprio egoismo, deve pensare prima a concludere gli studi piuttosto che agli stabilimenti in mano alla mafia. Deve deresponsabilizzarsi («Per come la vedevo io, era quel mondo ostile la causa della nostra infelicità»), lottare con i remi contro, perché per sopravvivere bisogna essere pronti a rinunciare all’irrinunciabile.

Ma è davvero così? Impegnarsi e realizzarsi e raggiungere obiettivi deve essere realmente il focus della propria vita? O è forse tutto parte di una macro-narrazione in cui si è immersi fino al collo? Discutere di prospettive e di futuri compromessi vuol dire interfacciarsi con uno dei grandi demoni dei nostri giorni, il lavoro. Valentini affida con cura il tema a Omeostasi: l’indottrinamento sul fare sempre di più, spingersi oltre, sacrificarsi in nome di una gloria effimera, fa tutto parte della cosiddetta società della performance, che misura ogni azione individuale con indici di gradimento che vanno dal “Non si impegna sufficientemente per la nostra azienda” al “È un membro essenziale della nostra squadra (ma saremo pronti a sacrificarlo quando saremo in difficoltà)”. In questo racconto lo sguardo dell’autore dà dimostrazione della lucidità di cui è in grado. Attraversando una routine banalissima e per questo credibile all’ennesima potenza, sfida a mettere in discussione il sistema di valori cui si è affidata la propria esistenza. Se ciò per cui si è lottato si rivela un pugno di mosche, vuol dire che tutte le ore di straordinario per cui non si è mai stati ringraziati sono solo la conferma – amara eppure attesa – di una società ipocrita e incurante del singolo; se tutti sono sostituibili, chi è stato finora considerato un reietto, una pecora nera, è forse l’unica persona onesta della storia.

L’unico finale possibile, se queste sono state le premesse, è quello di Quale casa, quale destino, con cui il libro si chiude. Federica è l’unica protagonista possibile, perché raccoglie gli errori di coloro che l’hanno preceduta, ci passa attraverso, sbagliando, ma trova poi una sintesi tra l’ipotesi di un destino fittizio che le è stato imposto e quello che sceglierà, infine, di abitare, assumendosene il rischio.

Con Le nostre guerre silenziose, Valentini racconta la voce di una generazione in eterna lotta, con sé stessa, con gli altri, con un mondo inospitale. Nell’ombra del futuro, c’è forse ancora una luce.

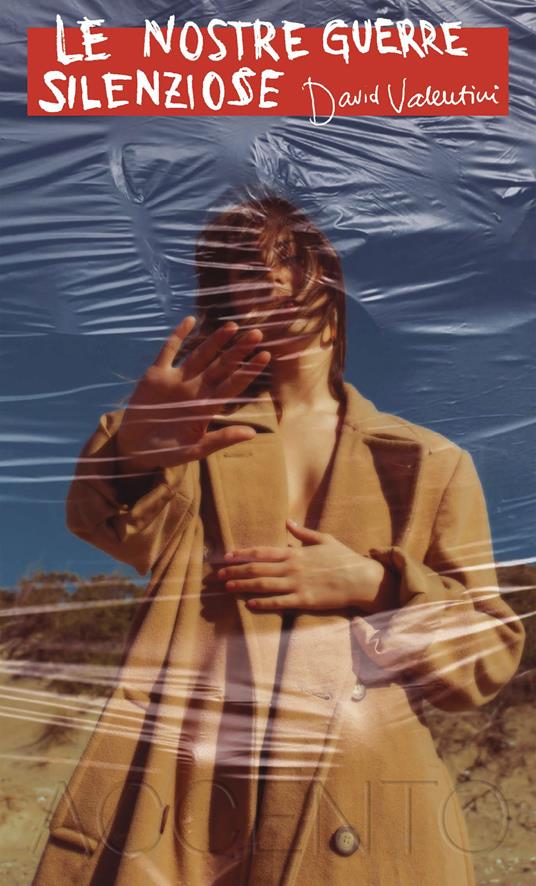

In copertina, foto di Randy Laybourne su Unsplash