La morte che non frena, accelera: «Devo scrivere tutto adesso, perché chissà quanto tempo mi resta».

Chimamanda Ngozi Adichie perde il padre, James Nwoye, il 10 giugno 2020. La pandemia azzera ancora, pesantemente, i programmi di tutti, e all’improvviso l’ottantenne così adorato dalla scrittrice nigeriana (Metà di un sole giallo fu «Winner of Winners», l’anno passato), dopo un pixellato saluto su Zoom – «“Ka chi fo”, disse. Buona notte. È l’ultima cosa che mi ha detto» – si spegne.

Tra Lagos, Abba e gli U.S.A. sta una cordata di telefoni, tesa allo scambio familiare di informazioni che rimbalzano nell’incredulità e nel macero – «La notizia è una specie di brutale sradicamento. Mi sento strappata via dal mondo che ho conosciuto sin dall’infanzia».

Può un lutto esagerare, tracimare?

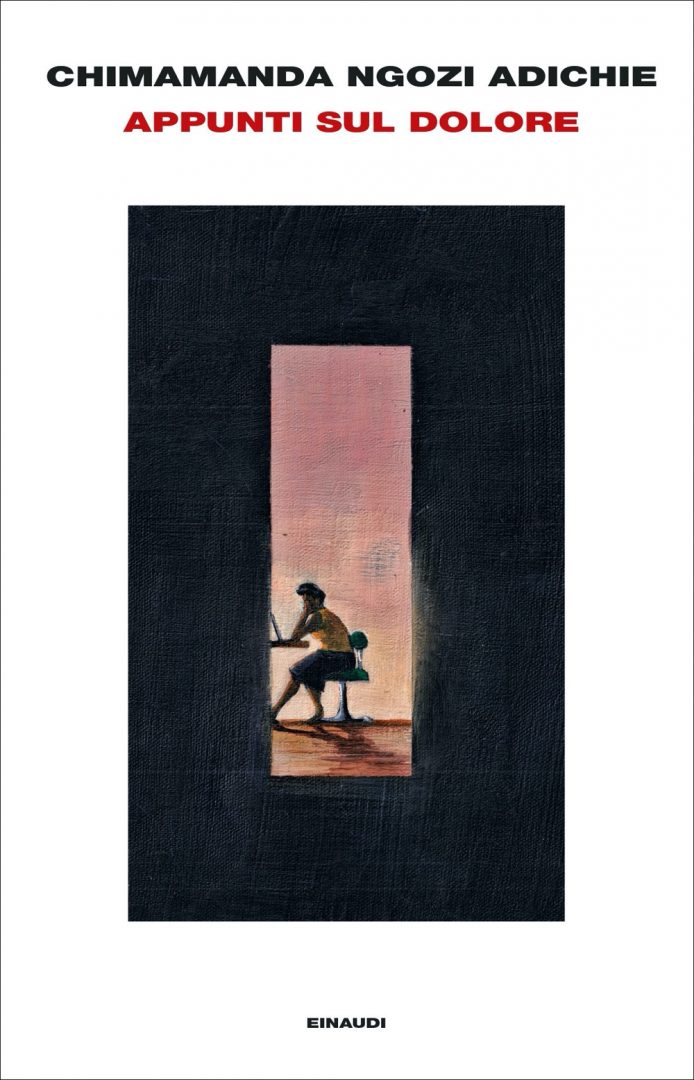

Tutte le 83 pagine degli Appunti (Einaudi) sono coriandoli dei frammenti dei pezzi di Chimamanda, esplosi all’atto della mancanza (esposti nella macelleria del duolo). Contandoli subito sembrano troppi, e lei, prefica dell’upper-class, strappandosi la vestaglia geme, davvero, tanto.

Ma dietro al macchinale velo delle constatazioni mortuarie – il lusso di una dipartita anziana, fulminea e non sofferta, di una vita conquistata – si ringrazia l’inconsolabile sovrabbondanza della scrittrice: raccogliendo un mare di lacrime, arreta pure le nostre.

D’altronde nell’infelicità si sragiona.

È un dazio. Quasi il certificato medico a prova della sofferenza che rende inevitabilmente «sprovveduti, immaturi», di un’angoscia «che non è solo dello spirito, è anche del corpo».

Il fisico indolenzito, dolorante («per via del pianto, mi dicono. Non sapevo che fossero coinvolti dei muscoli, nel pianto») manifesta l’arresto del sistema che involucra le emozioni. «La bocca amarissima». «Un peso atroce sul petto». «Carne, muscoli, organi, tutti compromessi». Sopra le spine di un inferno disfacente «non esiste una posizione comoda».

Com’era la vita ai tempi del genitore (acclamato accademico di Statistica), lo racconta pinzando piccoli momenti alla memoria specifica – «A formarmi è stato tutto quello che mio padre era, ma anche questi avvenimenti secondari, strato su strato». Lo fa parandosi davanti al babbo come uno scudo, usando la stessa forsennata urgenza con la quale i bambini tengono gli occhi aperti, senza sbatacchi, finché non arriva, forzosa, la pressa del sonno: voler espugnare ogni secondo insieme, anche solo nel ricordo.

Non si tratta di cose grandi o memorabili, no: sbaffi di normalità trascurabile, gesti irrisori, dopopranzi chiacchierini, tentativi di fit-walking nel dehors di casa.

Così parte la caccia al tesoro delle rimanenze tangibili (biglietti, fogli, sudati sudoku, alberi genealogici…) su questi eterei momenti, salendo e scendendo le stanze; dall’immersione Adichie torna rotta, a volte a mani vuote, uguali alla bocca che, lo sa, rideva «in un modo tutto speciale» in sua compagnia e adesso, invece, a denti scoperti suonerà quel «mai più». Si conforta, ginzburghiana, nel lessico familiare avanzatole: «Quante battute ricorrenti avevamo, dette e ridette». Epiteti di pura grazia mitologica, divina: «Ome Ife Ukwu (colei che fa grandi cose)», «Ogbata Ogu Ebie (colei il cui arrivo mette fine alla battaglia)», «O na-enwu ka ugbana (leggiadra come un airone)». Lo fa fino a perdercisi, a scordare l’accaduto – «Quel breve oblio mi sembra allo stesso tempo un imbroglio e un dono celeste».

Lui, intanto, rivive.

Sulla sua «anima dilatabile» punta il faretto di scena. Viene illuminato «il candore dei giusti». E la precisione. E il racconto, a capitoli, degli avi. E la memoria («se gli dicevi una cosa, non se la dimenticava più»).

«L’infanzia per me è mio padre che la domenica mattina, pronto per andare a messa un’ora prima di tutta la famiglia, cammina avanti e indietro nel soggiorno per metterci fretta», scrive.

Noi si vede un attore stanco, di una bontà ingenua e preoccupata, ripetere gli ultimi atti di un vecchio film seppiato.

Il sollievo nella rievocazione s’inceppa qui e là.

O sono le ondate di dolore – che hanno risacche a ore stabilite –, o sono le organizzazioni pratiche di un funerale impossibile, allacciato ad aeroporti chiusi, burocrazie covidiote, tradizioni meschine. I rituali igbo della Nigeria sudorientale provocano orticarie all’autrice, «per la prima volta […] innamorata dei sonniferi», la quale vorrebbe restare a pizzicarsi le braccia dentro a sogni vividissimi. Invece sono il caos della sepoltura, le ostilità verso un galateo funerario di teste rase a zero, oboli, cosmologie, scontrini.

Anche le condoglianze prudono: il dolore è geloso. Collerico: «L’incompetenza è iridescente, tentacolare, infida e velenosa nel suo multiforme splendore maligno. […] Provare delusione nei confronti della mia terra è stata una costante della vita per me, ma una rabbia tanto fremente rappresenta una novità».

Preferisce stare sola, Adichie, la figlietta a tapparle la visuale dell’ennesimo video del nonno per non farla disperare ancora. Sceglie l’urto contro una riscoperta caducità, addosso al rimorso di premonizioni, di differite («Lo facciamo la prossima volta, papà» / «Va bene. La prossima volta»). Lotta, fino alla fine, coi tempi verbali: «Sto scrivendo di mio padre al passato, e non posso credere che sto scrivendo di mio padre al passato».

Credits immagine: unadonnaalgiorno.it

Credits copertina: Valentin Lacoste on Unsplash