«In vita mia ho scritto battute per comici da nightclub, ho scritto per la radio, scritto uno spettacolo da nightclub che poi ho interpretato, scritto per la televisione, tenuto concerti, scritto e diretto film e commedie, e ho fatto addirittura la regia di un’opera lirica. Ho fatto di tutto, da un incontro di boxe con un canguro in televisione a un allestimento di Puccini. Ho potuto cenare alla Casa Bianca, giocare a baseball al Dodger Stadium con giocatori della Major League, ho suonato jazz a New Orleans, ho viaggiato in mezzo mondo incontrando capi di Stato, uomini e donne di talento, tipi spiritosi e attrici incantevoli. Ho pubblicato dei libri. Se morissi adesso, non potrei lamentarmi – né lo farebbe un mucchio di altra gente».

Per questa vita, Woody Allen non ringrazia Dio, ovviamente, ma neppure se stesso, se non in piccola parte. I ringraziamenti, nelle 400 pagine di A proposito di niente (La nave di Teseo), vanno al caso, alle tante donne belle e intelligenti incontrate o amate, a qualche amico e collaboratore (primi tra tutti i direttori della fotografia: «Gordon Willis, Sven Nykvist, Zhao Fei, Vilmos Zsigmond, Harris Savides, Carlo Di Palma, Javier Aguirresarobe, Remi Adefarasin e Vittorio Storaro. Se sapete qualcosa di fotografia cinematografica, è come se avessi recitato la formazione degli Yankees del 1927»), al fatto di essersi trovato al posto giusto nel momento giusto, alla decisione di mantenere il controllo totale del proprio lavoro (anche a scapito dei soldi), alla misantropia (che lo ha tenuto in casa a scrivere), alla “fobia dell’ingresso” (che gli ha risparmiato molte cerimonie pubbliche e party, ma non quello da “Roman”, che doveva essere Polanski e invece si rivelò Abramovič), al disinteresse per i premi (nel 2014, a ritirare il Cecil B. DeMille Award, mandò l’amata Diane Keaton) e i giudizi critici sul suo lavoro («La mia impressione è che quella del critico sia una professione, come il medico, il poliziotto, l’avvocato o il regista. In ogni settore ci sono alcuni molto bravi e alcuni pessimi, ma la maggior parte sta nel mezzo: manovalanza che lavora per la pagnotta»).

E anche nel momento in cui scoppia l’affaire Mia Farrow/Soon-Yi – subito dopo le riprese di Mariti e mogli (1992) –, “scandalo” destinato a rispuntare grottescamente in epoca di caccia alle streghe #MeToo, quella vita su cui, come ha scritto Francine du Plessix Gray, «non c’è poi molto da raccontare», è rimasta la vita di un borghese newyorkese che oltre alla certezza (confermata da due diverse inchieste) di non aver molestato nessuno, non ha alcuna intenzione di sottrarre tempo al piacere «di creare, di dare vita alle tue idee». Valga a titolo di (antico) esempio la reazione di Allen all’omicidio Kennedy: «Dunque, sto scrivendo la sceneggiatura e la signora delle pulizie annuncia: “Hanno sparato al presidente Kennedy. Pensano che sia morto.” Accendo la televisione e tutti i canali parlano della tragedia. Rimango a guardare per due minuti, elaboro l’informazione, spengo la televisione e torno alla mia sceneggiatura. Nulla poteva distrarmi». Appunto.

I più cinefili, forse, resteranno un po’ delusi da questa autobiografia che, a ben vedere, parla poco di cinema, almeno nel senso in cui ci hanno abituati a farlo Truffaut e Hitchcock; anzi, Allen sembra riferirsi proprio a quel modello quando specifica, alla fine del libro: «Ho tralasciato i dettagli tecnici sulla realizzazione dei miei film perché li trovo una barba; di luci e fotografia non ne so di più di quando ho iniziato, e non ho mai avuto la curiosità di imparare. So che bisogna togliere il tappo dell’obiettivo prima di riprendere qualcosa, ma le mie competenze tecniche finiscono qui. Quando faccio il regista, so cosa voglio, ma soprattutto so cosa non voglio». Allen, del resto, oltre alla certezza di non aver nulla da consigliare a chi studia cinema («Come regista sono pigro e privo di disciplina, e la mia tecnica è quella di uno studente fallito»), sembra anche aver poca voglia, sempre a proposito di cinema, di aggiungere qualcosa a quanto già dichiarato nell’infinita serie di interviste rilasciate nel corso della sua vita. Ecco allora, di nuovo, il tributo a Bergman, Fellini, De Sica ecc., accompagnato da qualche giudizio sui loro film a basso contenuto argomentativo, perché tutto e solo animato dall’ammirazione; ecco, di nuovo, il peana a Tennessee Williams, «l’autore cui avevo dedicato un altarino», il più grande di tutti – Blue Jasmine e La ruota delle meraviglie, che Allen considera il suo film migliore, nascono proprio dal desiderio di scrivere qualcosa “alla Tennessee Williams”. Ma anche in merito al proprio lavoro, oltre alla già citata indifferenza per i dettagli tecnici e realizzativi, Allen manifesta un altrettanto esplicito disinteresse a elaborare al di là di frettolose valutazioni sugli attori, sulla riuscita del film (misurata sempre e soltanto a partire dal proprio giudizio), sui risultati al botteghino. La parte del libro che prende avvio dopo la ricostruzione del processo per molestie per coprire gli anni successivi, fino a oggi, procede in effetti come un elenco – certo mai noioso, ma neppure particolarmente avvincente – dei film fatti e subito dimenticati per lasciare spazio a qualcosa di nuovo (Allen non riguarda mai i suoi film e, appunto, è poco interessato a tornarci sopra, se non per esprimere qualche tipo di rimpianto).

Già, il processo. Se ne sa molto, ma a ben vedere poco, almeno dalla parte di Allen, che, fedele al suo temperamento e convinto che un innocente debba lasciar fare alla giustizia, negli anni non ha certo sgomitato per rilasciare interviste. La ricostruzione dei fatti, con la vergognosa appendice #MeToo (e, fuori campo, l’appendice dell’appendice legata alla decisione di Hachette di non stampare il libro già in bozze) è, nella sua sobrietà, piuttosto agghiacciante (e le riflessioni sui «talebani del #MeToo» molto sensate e condivisibili). Occupa quasi un quarto del libro, e gli alleniani di razza la troveranno interessante soprattutto per come aggiunge dettagli al “personaggio” e per il suo imprevedibile appeal cinematografico – un po’ da thriller psicologico anni Ottanta. Ma a quel punto della sua vita Allen è ormai ricco, vive in un attico con vista su Central Park, ha incontrato la donna della sua vita – Soon-Yi, con la quale avrebbe adottato due figlie –, riesce a fare i film che vuole e ha appena realizzato uno dei suoi capolavori, Mariti e mogli – «girato in gran parte con la macchina da presa a mano, senza rispettare alcuna regola. Avrei fatto gli stacchi quando pareva a me, senza preoccuparmi se i personaggi guardassero nella direzione giusta; sarei andato in senso opposto rispetto al “carino” e al “fatto bene”». In quel momento della sua vita è, appunto, un borghese (definizione sua) soddisfatto; meglio ancora, è, da molti punti di vista, quello che Allen, ancora bambino, seduto in un cinema di Brooklyn assieme all’amatissima cugina, sognava di diventare con gli occhi spalancati davanti a una commedia romantica: «Un malato di cinema che voleva vivere sulla Quinta Avenue, preparare cocktail e battibeccare nel mio attico con una star della Paramount».

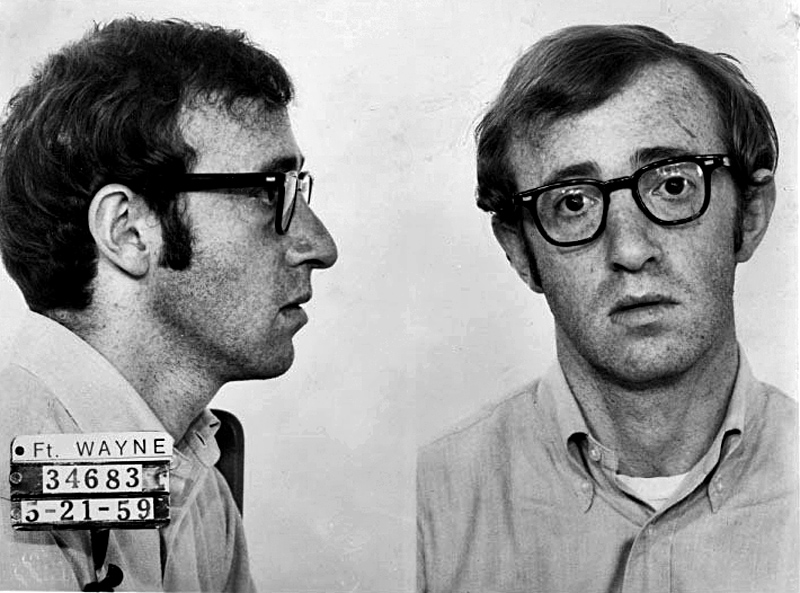

È proprio questa prima parte della sua vita – e del libro: circa 100 pagine – la più affascinante e divertente: perché qui non è Allen che racconta, più o meno svogliatamente, di sé, ma è allenismo puro, come quello dei suoi film e delle sue commedie e dei suoi libri. È la parte intrinsecamente slapstick (merito, anche, del padre e di un’insuperabile collezione di parenti) ma amorevole («La mia è stata un’infanzia felice. Non avrei dovuto diventare quello che sono diventato») abitata dalle aspirazioni arrivate prima del cinema – «un aspirante comico, un aspirante illusionista, un aspirante giocatore di baseball e un aspirante jazzista» – ma che il cinema (assieme alla radio, ai fumetti e ai romanzi gialli) ha alimentato giorno dopo giorno e infine, almeno in parte, ripagato; è la parte della scoperta delle ragazze e del desiderio sessuale, segnata inizialmente da una serie di sonori fallimenti (che però avrebbero spinto Allen a “farsi una cultura”): «Sapevano canticchiare i Concerti brandeburghesi, e correva voce che fossero sessualmente progredite, anche se non potei mai appurarlo, dato che le nostre uscite serali spesso si concludevano all’improvviso, con scuse poco convincenti come un impegno inderogabile nelle Indie Orientali o struzzi domestici da nutrire»; è la parte in cui Allen scopre che le sue battute fanno ridere, e quindi, ancora giovanissimo, comincia a lavorare come scrittore (per giornali e comici) e poi come stand-up comedian. Un pezzetto di vita idealmente chiuso dalla decisione di cambiare nome:«Volevo conservare un elemento del mio nome vero, così tenni Allen come cognome. Mel non era male, ma c’era già Mel Allen, celebre commentatore delle partite degli Yankees. Alla fine la mia scarsa capacità di concentrazione ebbe la meglio, e scelsi Woody per nessun motivo. O meglio, era breve, stava bene con Allen, e aveva un’aria vagamente comica, al contrario, per esempio, di Zoltan o di Ludwig».

Come un romanzo picaresco, il racconto della nascita dell’«era Woody Allen» rappresenta il segmento più avvincente, e divertente, di questa autobiografia (e una delle migliori commedie alleniane, anche se molti degli episodi relativi a quegli anni sarebbero finiti nei suoi primi film). E, in modo obliquo, anche il più cinefilo. Perché il cinema vi entra non come (pre)occupazione ma come passione pura e travolgente, orizzonte del desiderio e spazio magico – l’illusionismo perfetto, che Allen avrebbe celebrato in uno dei film più belli ma incompresi della sua carriera, Stardust Memories. Così, non sorprende affatto trovare scritto, a pagina 29, che «quando mi chiedono quale personaggio dei miei film mi assomiglia di più, dico sempre di dare un’occhiata a Cecilia nella Rosa purpurea del Cairo». E in più di cinquant’anni di carriera – come rivela benissimo anche il recente Un giorno di pioggia a New York – Allen, a ben vedere, non ha mai smesso di fare film per quell’«avida divoratrice di film che dimentica la triste vita quotidiana andando al cinema». Cecilia c’est moi. E il resto è niente: «E davvero non sono interessato a lasciare qualcosa dopo di me? Mi sono già espresso in merito, e la metterò in questo modo: di vivere nel cuore e nella mente del pubblico non mi importa niente, preferisco vivere a casa mia».