Omaggiato e imitato, Clint Eastwood, come il suo mito, sembra non conoscere appannamenti. La compostezza malinconica del suo cinema è apparsa, nel corso degli anni, sempre più ineludibile, mentre i molti personaggi, fuggiaschi o poliziotti dai metodi non proprio ortodossi, hanno finito per giganteggiare, dopo che l’attore, lanciato sulla ribalta grazie ai ruoli nei fortunati western diretti da Sergio Leone durante anni Sessanta, diviene un divo di primo piano come Wayne, Cooper o Lancaster, di cui Eastwood rivive la condizione di paladino per un pubblico non sempre in grado di distinguere la star dall’immagine del suo passato cinematografico. La sua espressione da duro avrebbe segnato una lunga stagione, mentre il temperamento di “Harry la carogna” nel film Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (Don Siegel, 1971) avrebbe impressionato, e non poco, le platee, complice l’attitudine immersiva e assai dinamica del regista tra le strade di San Francisco, disposta a mostrare, della patria elettiva della Beat Generation, essenzialmente gli aspetti di una violenza criminale dilagante. Scena inedita sul grande schermo per un individualista come Callaghan che non ama di certo il “sistema” ma ritiene sia giusto perlomeno salvaguardarne la rettitudine, sino a quando non si sarà trovata una valida alternativa a esso.

L’ispettore Callaghan, cui l’attore conferisce l’aspetto di un solitario ferito e insofferente, ha in mente le potenziali vittime del maniaco di turno e come il suo personaggio anche il film non è un esempio di sottigliezza; è però grazie alla collaborazione tra Eastwood e Siegel che si introduce, nei primi anni Settanta, una pagina saliente del rapporto tra la rappresentazione della violenza e la sua fruizione da parte del pubblico cinematografico. Con abili inquadrature aeree, schermo panoramico e ritmo tesissimo del racconto, la violenza in Siegel diviene un segno più efficace nella tavolozza dell’astrazione linguistica, con la marcata spettacolarizzazione che funziona anche come grancassa di un ruolo epico differente. Eastwood, in quel momento erede delle più recenti trasformazioni di un attore popolare come John Wayne (fresco regista di Berretti verdi), recupera nel personaggio di “Harry la carogna” parte di un certo individualismo americano, ma non è, come Wayne nel suo film sul Vietnam, un inverosimile eroe senza macchia. Inoltre, la rabbiosa carica distruttiva dell’ispettore Callaghan presenta qualcosa di nuovo: mette lo spettatore di fronte all’interrogativo circa la legittimità del suo comportamento in fatto di maniere forti. In questo senso, Eastwood matura con Siegel l’espressione di una carica dialettica che infrange il velo d’ipocrisia sul tema di una violenza “buona” da contrapporre a una violenza “cattiva”, tematica manichea e dogma semplificante che informa invece l’apologia dell’intervento americano in Vietnam realizzata da Wayne. A un mito se ne contrappone un altro. Al culto dell’uomo senza ombre, superato dalle circostanze storiche, succede un individuo isolato che combatte contro la burocrazia del sistema e si sente costretto a fare giustizia da solo. “Harry la carogna” ha perso la moglie in questa sporca guerra urbana e non crede più in una causa reale. Che piacesse o meno, il film di Siegel portava alla luce una figura politicamente scorretta, avversata a sinistra perché i suoi bersagli sembravano troppo “liberal”. Ma Harry Callaghan sparava sempre nel mucchio, non facendo distinzioni razziali o ideologiche: figura arcaica destinata a non essere troppo sopportata, come non sembrava tollerabile il suo cinismo igienista.

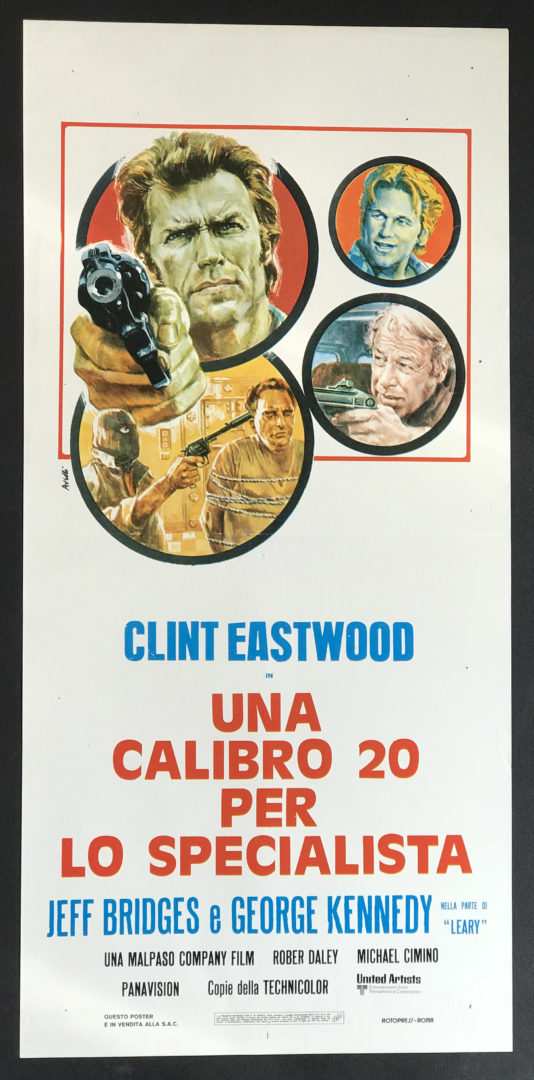

Istinti e posizioni con cui deve fare i conti anche Michael Cimino, il futuro regista de Il cacciatore (1978), allorquando proprio grazie a Eastwood in veste di produttore riesce a esordire dietro la macchina da presa con il lungometraggio Una calibro venti per lo specialista (1974). Eastwood, che sin dal 1968 gestisce la casa di produzione Malpaso specializzata in investimenti a basso costo, è qui anche interprete a fianco di un giovane Jeff Bridges, per un’immersione in piena regola nelle strade spossessanti della nuova America. Il respiro anarcoide e divertito della prima regia di Cimino rappresenta l’ingresso in quel territorio brado e mitico attorno a cui ruota il personaggio cinematografico di Eastwood: un climax che rilancia soprattutto l’attenzione per un universo di uomini senza donne e senza casa. Il focolare domestico, d’altro canto, non appartiene a Clint e soci, e l’insofferenza per le istituzioni è ostentata oltre le regole del politically correct. Se Cimino deve a Eastwood il primo film, Eastwood deve a Cimino una certa umanizzazione del suo personaggio-icona: con Una calibro venti per lo specialista, Clint tiene a bada il suo ego, mentre lo stesso Cimino, il quale aveva contribuito da par suo ad arricchire l’onestà e il profilo etico di Callaghan scrivendo con John Milius la sceneggiatura di Una quarantaquattro Magnum per l’ispettore Callaghan (Ted Post, 1973), affronta per la prima volta in un film quella dialettica tra cultura e natura che attraverserà tutta la sua opera, con il movimento dei personaggi destinato a confrontarsi con l’imprevedibilità e la burrasca dell’esistenza. D’improvviso, quando non interviene la società con le sue regole anti-umaniste, può essere la natura a decidere il corso degli eventi, ed è quanto succede nel finale amaro allorché Caribù/Jeff Bridges spegne l’ultimo sorriso a fianco del paterno amico John Doherty/Clint Eastwood.

Più o meno nello stesso periodo, Eastwood scende in campo dietro la macchina da presa, per una carriera, parallela a quella di attore, che lo vede impegnato costantemente verso il traguardo dei quaranta lungometraggi; emergono le doti di robusto regista western ma anche le costanti narrative di cantore del disinganno, capace di rinnovare le tradizioni che già furono di registi come Ford e Siegel, con una predilezione per le biografie e una carriera che negli anni si è fatta sempre più personale arrivando a prediligere, con il Duemila, le regie alle interpretazioni. I film che Eastwood dirige soprattutto dagli anni Novanta, dove compare quasi sempre anche come attore, sembrano rappresentare una meditazione decisiva sull’evoluzione del suo personaggio in tanti anni di carriera, mentre in quel periodo anche la critica elabora linee di svolta o di verifica rispetto a un discorso che avrebbe altrimenti preteso di leggere la parabola del divo-cineasta in maniera univoca (attore a lungo sottovalutato, soltanto con Fuga da Alcatraz comincia a lasciar sospettare doti impensate).

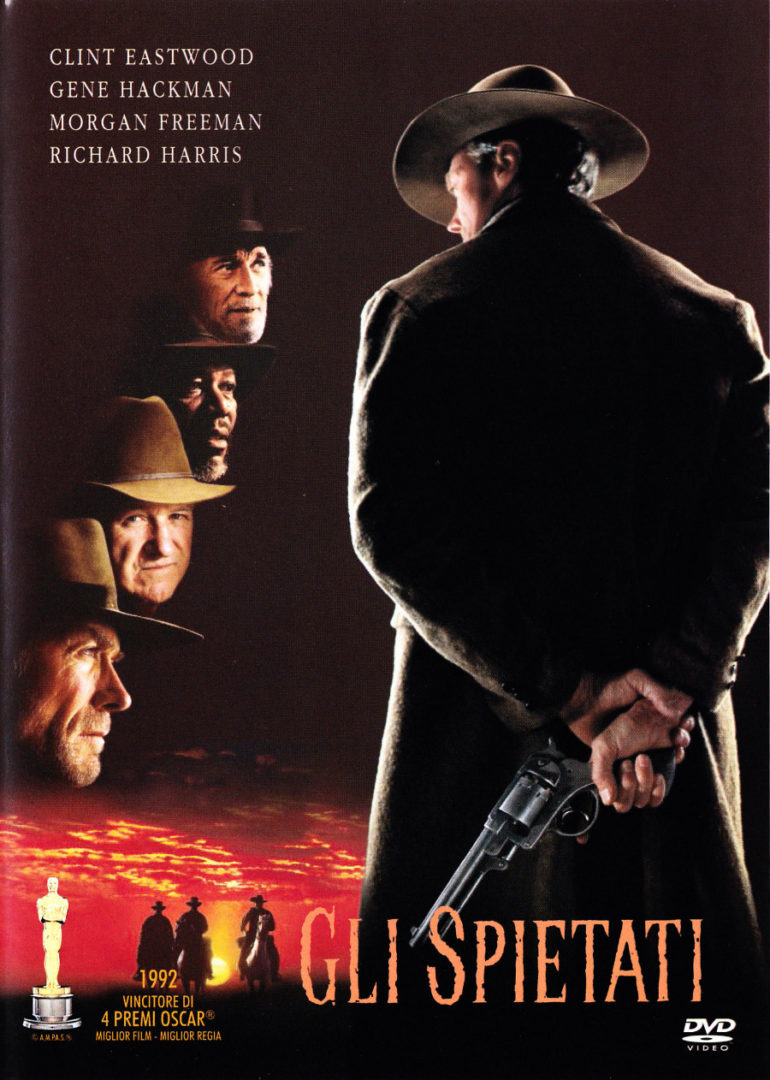

Gli spietati (1992) è allora il film western che nessuno si aspettava da lui. Abbandonato il carattere granitico dell’uomo senza nome a favore dei toni più esitanti di un ex-pistolero dall’aspetto affaticato, Clint Eastwood è il vedovo William Munny, ormai sconfitto dai rimorsi e dal tempo, che vive nel ricordo della moglie, la quale seppe restituire alla sua precedente vita violenta un po’ di conforto e di dignità. Da quando è rimasto solo egli ha smetto di essere quello che era prima dell’incontro con la moglie, cioè un assassino senza esitazioni e incapace di ascoltare ragioni diverse da quelle dettate dall’alcool e dalla sua Smith & Wesson. Un uomo che, pur dedito ormai soltanto ad allevare i maiali e i figli avuti con la moglie, a un certo punto della sua vita si è comunque posto il problema della giustizia, più di quanto non abbia fatto lo sceriffo interpretato da Gene Hackman (attore, come Morgan Freeman, molto amato da Eastwood, che tornerà a lavorare al suo fianco nel 1997 in uno dei suoi migliori film, Potere assoluto, meditazione sulla mancanza di limiti e di etica tra le alte sfere della politica). Ne Gli spietati, western crepuscolare della maturità artistica di Eastwood, sono le donne di Big Whiskey, nel Wyoming del 1880, a far muovere i primi passi verso una pratica della giustizia ispirata da una morale meno bigotta e filistea; sono le prostitute a coalizzarsi per vendicare la loro pari, sfregiata da due balordi; ed è ancora una donna a far cambiare il protagonista, in quello che resta probabilmente il primo western seriamente dalla parte della donna. Nel dedicare il suo film a Sergio Leone e a Don Siegel, Eastwood prende anche le distanze dalla predilezione fordiana per la leggenda: il protagonista fatica addirittura a montare in sella e cade più volte da cavallo; i suoi due compari sono mossi come lui soltanto dalla motivazione del denaro e per poche monete tornerebbero a uccidere; addirittura è messa in dubbio la virilità del protagonista il quale dice di non sentire troppo il bisogno di una donna e perfino i duri e puri cow-boy sono sbeffeggiati dalle prostitute che se la ridono dei loro attributi. I duri del West non corrispondono dunque al ritratto che il cinema americano della frontiera ci ha sempre fornito, piuttosto sono imbottiti di pessimo liquore, come William Munny, non ci vedono, come il giovane spaccone Scotfield Kid, e più in generale, sono vigliacchi e codardi capaci di spararti alle spalle pur di averla vinta. Se Gary Cooper ai suoi tempi era un vincente, Eastwood, comunque vada, vive il sentimento della sconfitta. Il suo pistolero, del West o della dimensione urbana, si trova solo per scelta, ma è tale anche perché ignorato dalla collettività.

A fianco di opere in cui l’attore-divo sperimenta la tenuta dei sogni e con essi la necessità di credere in un cambiamento personale (I ponti di Madison County), il cineasta Eastwood ha saputo affrontare grandi eventi storici come le guerre da prospettive differenti (Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Gima), in quella strada del disinganno che appartiene di diritto alla generazione dei maestri ispiratori, dando prova di regia matura nelle sequenze di film come Mystic River e Gran Torino, vivendo la consacrazione registica quando, dopo il premio Oscar per Gli spietati nel 1993, riceve di nuovo l’ambita statuetta nel 2005 per Million Dollar Baby, uno dei suoi film più sentiti e acclamati, rapporto paterno tra una giovane combattente e un attempato allenatore di boxe, a conferma dell’attualità di un cinema modernamente classico, fatto di corpi a corpi e confronti che rilanciano la scommessa di esistenze vissute sul ring, sia esso metaforico o reale. Dove ci si ritrova alla fine soli, ancora una volta, ma con la possibilità di un ultimo possibile riscatto, nel segno di un’essenzialità che viene da dentro e da lontano. Eastwood, che sul set ama girare pochi ciak, asciuga e condensa cercando naturalezza e istintività. Anche nei film più piccoli non ha perso il coraggio di mettersi in gioco e all’età di ottantotto anni, ben undici dopo Gran Torino in cui sembrava essersi diretto per un’ultima volta in un ruolo amaro e testamentario, ritorna in una parte da protagonista nel suo film del 2019: Il corriere, racconto-omaggio alla sua figura mitica di antieroe che il tempo ha reso simile a James Stewart, uomo della strada che alla sua età è costretto dalle convergenze economiche a calarsi in un personaggio spudoratamente politically incorrect e a rimettersi in viaggio, con quel sorriso che il tempo non ha scalfito ma ha anzi reso un tratto indelebile della sua umanità, prendendo il posto dell’espressione sospettosa dei suoi personaggi di un tempo.