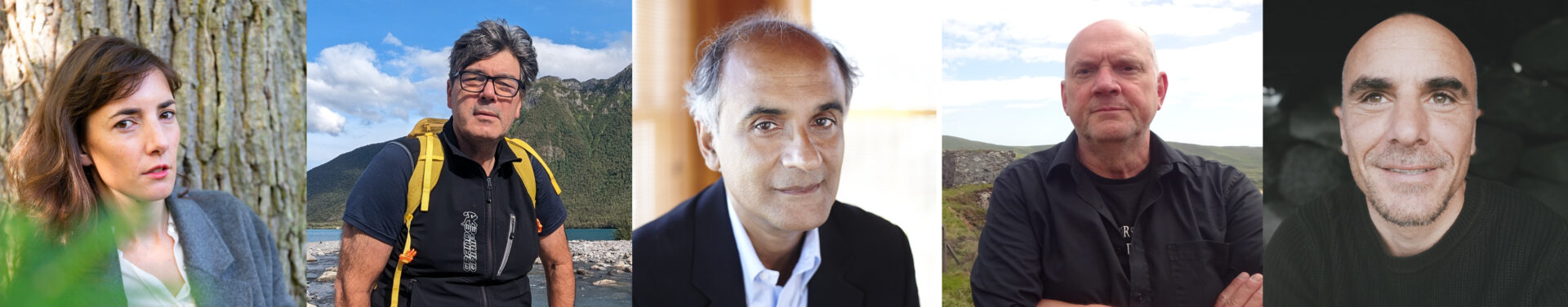

Dopo la prima puntata, pubblichiamo la seconda puntata della conversazione a più voci con Clara Arnaud, Pico Iyer, Davide S. Sapienza, Lodewijk Allaert e Guy Helminger sulla scrittura di viaggio, un genere letterario antico quanto la scrittura stessa, intesa come movimento materiale nell’epoca contemporanea e allo stesso tempo esplorazione interiore.

***

Che ruolo può avere la scrittura di viaggio in un’epoca in cui i viaggi, anche nelle destinazioni più esotiche, sono diventati molto più democratici? È forse un anacronismo?

Helminger: Se fosse un anacronismo, non ci sarebbe nulla di nuovo da raccontare, descrivere, spiegare o presentare. È vero il contrario. Come scrittore, cerco di andare dove la maggior parte delle persone non vuole andare perché sembra troppo noioso, troppo faticoso, troppo pericoloso. Per un’impresa del genere ho bisogno di tempo, che la maggior parte delle persone non possiede e quindi non viaggia, ma va in vacanza. Non sto dando un giudizio di valore su questa distinzione. È solo che in vacanza sono io ad essere al centro. Voglio riposare, voglio imparare, voglio scoprire un paese, voglio vivere un’avventura. Questo è perfettamente normale, ma ostacola l’incontro interculturale. Ed è proprio questo il punto centrale per me come scrittore di viaggio, l’incontro tra culture, socializzazioni e persone diverse. Con tutta la felicità, la desolazione e i conflitti che questi incontri comportano. Spesso sento dire: «Non andrei mai in un paese del genere, in una dittatura del genere». Ciò che è fatale in frasi come questa è che equiparano un’intera popolazione, indipendentemente dalle loro idee politiche, e un’intera cultura, a un governo totalitario. È uno schiaffo piuttosto indecoroso per coloro che si difendono in una società. I diari di viaggio possono porre fine a tali pregiudizi e affermazioni avventate, fornendo un’immagine differenziata. Soprattutto in un momento in cui la parola d’ordine di molti è “bianco e nero”, che porta al rifiuto della discussione e quindi all’ostilità verso la democrazia.

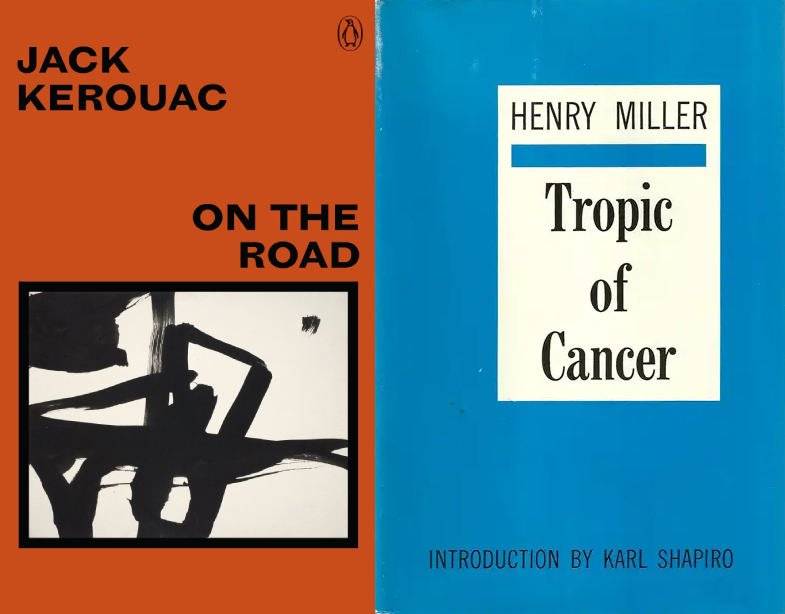

Allaert: Ciò che è anacronistico è continuare a pensare al viaggio come se fosse l’epoca delle mappe vuote tanto amate da Conrad. Per vivere il viaggio in profondità bisogna perdersi. Bisogna essere travolti, scossi, spogliati dei propri orientamenti e delle proprie aspettative, mettere in discussione se stessi, mettere in discussione tutto, scomparire, morire un po’ e poi rinascere, trovare una nuova forma, una diversa espressione di sé, un diverso modo di essere e di vedere il mondo. Prendiamo Tropico del Cancro di Henry Miller, Sulla strada di Jack Kerouac o Le Poisson-Scorpion, in cui Nicolas Bouvier racconta la sua discesa agli Inferi sull’isola di Ceylon. Questi scrittori non hanno bisogno di compiere grandi imprese per sperimentare cosa si prova altrove, per vivere e raccontare la metamorfosi che rende il loro viaggio un vero e proprio rito di passaggio. Fortunatamente, negli ultimi anni, ho assistito a un cambiamento di prospettiva, a una crescente consapevolezza del modo in cui il viaggio viene affrontato. C’è un vero e proprio approccio ontologico, una messa in discussione di ciò che finora sembrava legittimo. Di fronte al collasso delle specie, allo sconvolgimento degli equilibri e alle disuguaglianze legate alla libertà di movimento normalmente garantita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i nostri viaggi di occidentali sollevano interrogativi. Come possiamo percorrere strade sulle quali altri muoiono? Perché inneggiare alla fraternità sotto le palme quando non si può fare a casa propria? È pertinente bruciare benzina in Groenlandia per spiegare che la banchisa si sta sciogliendo? La narrazione di domani non metterà più le persone al centro. Prevede un approccio pluralista alla realtà, attribuendo la soggettività a tutti gli esseri viventi. Perché la realtà è proteiforme e il mondo sensibile ha molte voci. Lo scrittore di viaggi di domani celebrerà il viaggio immobile, come gli alberi, liberandosi dallo spazio per abbracciare il tempo, osservando il passaggio delle stagioni, che sono esse stesse viaggi, trovando luoghi lontani sotto il cielo stellato del suo giardino e l’esotismo nella cura dei dettagli. «Le terre esotiche e il giardino dietro casa contengono la stessa quantità di meraviglia», dice Christian Bobin.

Sapienza: Ogni persona ha un atteggiamento particolare e il viaggio dovrebbe essere un incoraggiamento a trovare la propria voce. I luoghi sono metafore, la geografia è il libro della Terra, possiamo leggere lo stesso libro e trovare cose diverse nelle sue diverse pagine. Forse viaggiare con le compagnie aeree low-cost ha reso le cose “accessibili”, il che ha anche ucciso la lentezza necessaria per un viaggio. Per me un vero viaggio, anche a piedi, è fatto di pause. Come la musica: la musica è fatta dagli spazi tra le note, non dalle note stesse.

Arnaud: Se si tratta di raccontare le proprie conquiste individuali o di dichiararsi esploratori, come i viaggiatori hanno fatto per lungo tempo – nello stesso periodo, tra l’altro, in cui l’Europa colonizzava e saccheggiava gran parte del mondo, essendo i viaggiatori stessi in gran parte europei – allora si tratta di un pericoloso anacronismo. Con il senno di poi storico e antropologico, questa tradizione letteraria può essere criticata perché a volte trasmette immagini false di altre culture. Anche se nel corso della storia sono indubbiamente esistiti viaggiatori illuminati e rispettosi. Quindi il fatto che una certa letteratura di conquista sia superata mi sembra perfettamente normale nel XXI secolo. D’altra parte, se parliamo di letteratura nel vero senso della parola, cioè di un individuo singolare che getta uno sguardo sensibile sul mondo, a partire dalla propria esperienza, e lo trasforma in materiale poetico o letterario originale, allora tutto è ancora possibile, tutto resta da decifrare, riformulare e scrivere. Solo che nel XXI secolo non possiamo più viaggiare impunemente, a prescindere dalle conseguenze ecologiche di certe modalità di trasporto, a prescindere dai rapporti di forza che possono esistere tra occidentali e non occidentali, ricchi e poveri, uomini e donne. Mi sembra quindi che lo scrittore di viaggio contemporaneo abbia il dovere di essere ben informato, di essere immerso nella storia e nella sociologia, e di trasmettere modalità e tempi di viaggio che rispettino i territori e le persone e non contribuiscano ad alimentare il turismo di massa, ma piuttosto a metterlo in discussione. Lo scrittore di viaggio può essere un testimone necessario del nostro tempo se viaggia con coscienza, ma può anche alimentare dinamiche dannose. In questo senso, la scrittura di viaggio è stata spogliata del suo fascino e il viaggiatore del suo eroismo, ma c’è molto da raccontare. A livello di donna, uomo e territorio.

In un’epoca di cambiamenti climatici e di turismo di massa, è un dilemma per lo scrittore di viaggi continuare a glorificare il viaggio sapendo che l’abuso del viaggio è alla base di molti sviluppi problematici della civiltà moderna?

Arnaud: È un vero dilemma, e l’ho risolto scrivendo d’ora in poi soprattutto narrativa, basata su lunghe immersioni, a volte di diversi anni, in lingue, culture e territori diversi. Non intendo accumulare libri che raccontano imprese e incoraggiano tutti ad andare dall’altra parte del mondo per realizzarle. Piuttosto, cerco di ispirare i lettori ad aprire gli occhi e ad essere curiosi nei confronti di cose, persone, culture e ambienti. A immergersi in altri mondi, soprattutto attraverso la lettura. A dare uno sguardo diverso a quelle parti del mondo che non conoscono. Per percorrere la strada a piedi, idealmente, per prendersi il tempo necessario. Per quanto possibile, cerco di non incoraggiare le persone a viaggiare come un atto consumistico, accumulando i nomi delle destinazioni e ripetendoli con la litania mortificante del “sono stato lì, sono stato lì, sono stato lì…”. Ma forse è tutto vano?

Iyer: Sento questo forte lamento in modo acuto e doloroso, soprattutto dopo essere stato uno di quei turisti in Antartide non molto tempo fa, e aver assistito sia alla terribile e apparentemente irreversibile distruzione del nostro ambiente, sia all’urgente necessità di trattare con cura la nostra casa collettiva. Tuttavia, sappiamo tutti che non è necessario viaggiare lontano per essere trasformati: Xavier de Maistre ha scritto un famoso libro sul viaggio intorno alla sua camera da letto, e il mio viaggiatore preferito è da sempre Henry David Thoreau, che ha viaggiato a lungo a Concord. L’altro mio viaggiatore preferito, che ha viaggiato negli abissi della memoria, della nostalgia, della proiezione e della mente, è Proust, che non ha mai messo piede fuori di casa per sei mesi, ed è stato superato come esploratore solo da Emily Dickinson, la regina del trasporto privato, che non è uscita di casa per ventisei anni. Ci sono molte ragioni per non danneggiare il nostro pianeta e noi stessi viaggiando su lunghe distanze, ma nessuna di queste influisce sul bisogno umano fondamentale – o sul desiderio – di esplorare, di guardare dietro l’angolo, di capovolgere il mondo. Per vedere qualcosa di nuovo, come diceva il naturalista americano John Burroughs, fate la stessa passeggiata che avete fatto ieri.

Sapienza: È un dilemma serio, naturalmente, e lo è stato per decenni. Viaggiare, aprire la mente, incontrare altre culture e altri paesaggi è una cosa positiva. Ci rende più consapevoli, e la consapevolezza è anche consapevolezza di ciò che è sostenibile e di ciò che non lo è. Questo è il prezzo da pagare. Ma se si va su un ghiacciaio solo perché è “facile e veloce” arrivarci, migliaia di persone finiranno in questo ambiente fragile. Se si arriva su un ghiacciaio dopo una lunga e faticosa escursione, è diverso: si ha il tempo di prepararsi a questo dono speciale, si ha il tempo di riflettere e pensare, di parlare con i propri compagni di viaggio, di capire che “il ghiacciaio” è solo una parte di un paesaggio più ampio con molti elementi che la “corsia preferenziale” non permetterà mai di cogliere. È così che l’Homo Sapiens si è diffuso nel mondo, camminando e spostandosi di migliaia di chilometri dalla sua madre, l’Africa. Credo quindi che la consapevolezza di questi temi possa essere un primo passo per ottimizzare i nostri stili di vita, scegliere con saggezza le nostre attività e, soprattutto, pensare al nostro viaggio a piedi, che inizia sulla soglia di casa nostra.

Helminger: Non direi che sono un apologeta del viaggio. Non vedo i miei libri di viaggio come un invito all’imitazione, e non avrei molto successo in questo senso. Chi vorrebbe essere arrestato dalla polizia militare in Mali per aver scattato delle fotografie, chi vorrebbe ispezionare gli ospedali pubblici in India, chi vorrebbe fare delle interviste a Rio de Janeiro in una favela controllata dalle gang della droga? Ovviamente ci sono persone interessate e che lo fanno, ma il numero non è molto alto. Per me è importante raccogliere ciò che sembra estraneo, renderlo comprensibile, mostrare che le persone vivono ovunque e che, anche se non condividiamo il loro modo di vivere, offrono altri aspetti. La complessità è importante e ridurla a un sintomo è sbagliato. Ma sì, anche gli scrittori di viaggio fanno parte della distruzione. Ma non sono certo il fulcro del cambiamento climatico, e ancor meno del turismo di massa.

Routes or roots? Gli esseri umani sono in definitiva sempre nomadi?

Iyer: Sono fermamente convinto che la nostra vita sia fatta di radici, che sia radicale in questo senso: si tratta di ritrovare la strada verso domande e bisogni essenziali. Tutti i nostri viaggi (come ci ha ricordato Ulisse) hanno come scopo ultimo quello di tornare a casa, di trovare la casa che ci appartiene veramente e di riscoprire quei valori e quegli affetti che ci dicono dove siamo. Dato che la maggior parte di noi ha una casa dove è nata e un’altra dove diventa veramente se stessa, dobbiamo viaggiare per scoprire chi siamo e a chi apparteniamo; il luogo e la comunità che ci sono stati dati in eredità non sono necessariamente la nostra fonte più vera e profonda. In questo senso, non sorprende che Gesù abbia vagato nel deserto e che il Buddha abbia lasciato il suo palazzo dorato per mettersi in viaggio; tutte le grandi storie, dall’Odissea all’Eneide, dai Racconti di Canterbury a Don Chisciotte, sono fondamentalmente storie di viaggio – anche solo verso un altro sé o un’altra parte di noi stessi.

Helminger: Credo che la maggior parte di noi abbia bisogno di un posto dove tornare dopo un po’, in modo da poter ripartire un giorno. Per me è sicuramente così. Viaggiare è molto faticoso, non ci si può riposare dal girovagare. Dopo aver girato tutto il giorno, inizio a scrivere le mie impressioni a notte fonda. Non si dorme molto quando si viaggia. Non si può andare avanti senza una pausa. Inoltre, per scrivere il mio diario di viaggio ho bisogno di tranquillità e di persiane chiuse che mi proteggano dal mondo esterno. Gli appunti e le foto che prendo lungo il percorso, le cose e gli incontri che conservo, sono tutti materiali che devono essere trasformati in letteratura in isolamento e solitudine. Per farlo, ho bisogno di un ambiente familiare.

Sapienza: Direi che la risposta è “strade”. Siamo ancora nomadi. Nomadi domestici, perché la nostra società ricca e civilizzata odia i nomadi. È facile dire “perché li temiamo” e altre ragioni superficiali. La realtà, per me, è che i popoli nomadi rappresentano qualcosa che ci fa sempre più paura: la libertà. Pensiamo di essere liberi. Ma questa non è una civiltà libera. È una civiltà in cui siamo liberi di essere ingranaggi della macchina capitalista. Con alcuni vantaggi, naturalmente. Ma quando e dove si vive e non si ha l’opportunità di lavorare profondamente sulla propria crescita spirituale e sulla propria coscienza, allora non si è veramente liberi. Non si è veramente liberi di se stessi: soprattutto, siamo schiavi di come ci vediamo. E della mancanza di coraggio.

Allaert: Sia che siamo fermi o in movimento su questo pianeta, siamo in viaggio verso un altro luogo. In questo senso, il viaggio è sempre un ritorno alle nostre radici.

In copertina: Thomas Cole, The Voyage of Life Childhood, 1842