È una conoscenza di lunga data quella fra Carlo Massarini e Renato Abate, in arte Garbo; il videoclip della canzone A Berlino… va bene – storico singolo di cui si parlerà, tra le altre cose, in questa intervista – fu prodotto e lanciato proprio da Massarini nel corso della trasmissione “Mister Fantasy”, in onda su Rai1 in quegli anni, contribuendo alla notorietà di Garbo e della sua musica. Oggi ci troviamo invece a Milano, in un pomeriggio nebbioso che ci riporta, tra passato e presente, alle atmosfere di un disco entrato nella storia della musica.

Renato, in questi mesi stai portando in alcune città italiane uno spettacolo per i quarant’anni dall’uscita del tuo primo disco (A Berlino… va bene tour 1981|2021, prodotto da Barley Arts, ndr). Quanto tempo è trascorso dalla tua ultima tournée?

In realtà sono sempre stato live, diciamo che c’è un “calendario aperto” da un po’ di anni a questa parte; ho fatto diversi concerti sia con la band che come in questo caso in assetto elettronico in duo con Eugene che mi accompagna. I contatti con i live sono per me sempre stati aperti, e come sai le cose più importanti per un artista sono appunto il lato creativo, e il contatto con la gente, e queste cose devo dire che non mi sono mai mancate, pur essendo io defilato dalla “grande visibilità” per scelte artistiche personali.

Questo tour ha qualcosa in particolare rispetto a quello che poteva essere un tuo tour due, tre, o cinque anni fa?

Beh sai, è particolare intanto perché rievoco le mie origini e c’è una certa emozione nel riavvolgere il nastro di quarant’anni; dal vivo portiamo una sintesi dei miei esordi ma anche delle puntate in ciò che ho fatto in questi anni evitando ciò che più mi infastidisce cioè la nostalgia. Occorre attualità, occorre essere urgentemente attuali.

Sono assolutamente d’accordo con te. Ma senza nostalgia e forse con un po’ di tenerezza¸ riguardiamo un attimo indietro: come vedi oggi il Garbo di quarant’anni fa?

Ingenuamente creativo, con delle intuizioni interessanti. Come direbbe un mio collega molto famoso, io non ho mai fatto cose belle o brutte ma penso di avere fatto cose interessanti. Guardo al passato senza nostalgia e devo dire che se tornassi a monte, penso che rifarei quello che ho fatto comprensivo di errori, se ci sono errori, perché ripensando ai miei primi album sono soddisfatto, ci sono delle intuizioni futuribili.

E il Garbo di adesso, in che cosa è diverso da quello di allora?

È semplicemente più vecchio! (ride). Il mio bagaglio è aumentato di spessore e di peso specifico, e vedo il mondo e le cose con altri occhi rispetto quel ragazzo di quarant’anni fa, fortunatamente! Forse c’è più leggerezza, anche.

Questo è un bel tema. Che cosa vedi in maniera diversa, e perché riesci a vederlo con più leggerezza?

Vedo tutto con più leggerezza perché siamo passati, credo tutti, attraverso il tritacarne dell’esistenza; sia le cose dolorose, sia le gioie, vengono tutte mediate dall’esperienza; abbiamo affrontato perdite importanti, affetti, cose che abbiamo lasciato per strada… come anche cose belle, conquiste felici. Oggi gli entusiasmi e i dolori sono filtrati dall’esperienza. Quando parlavo di leggerezza, in realtà è questa, no? La conoscenza, sapere. In una parola la cultura con la c minuscola. La cultura non è lo scibile e sapere quando cazzo è morto Garibaldi, è sapere come posso affrontare le mie emozioni domani.

Concetto interessante. A proposito di dolori, ci ha lasciati poco tempo fa il maestro Battiato, persona a te molto cara e molto vicina (Garbo aprì tutti i concerti della tournée “La voce del padrone”, anch’esso pubblicato il 21 settembre 1981, ndr). Cosa ha rappresentato Battiato per te allora, e come hai visto con i tuoi occhi anche la sua crescita, il suo sviluppo, la sua importanza artistica e personale?

Ho indubbiamente avuto la fortuna di conoscerlo in un modo particolare. Io non ero un suo fan, lo conoscevo. Nel momento in cui mi fu proposto di seguire un tour suo, un tour molto lungo perché in quel momento si suonava tutti i giorni con magari un day off ogni quindici giorni, ho avuto modo di partire e viaggiare così con lui; di stare in auto con lui, con Giusto Pio e il road manager, di cenare e pranzare con lui, di andare a prendermi il cappuccino con lui, di fare nottata con lui (e naturalmente il suo team). Io credo di essere cresciuto in tre, quattro mesi di tempo, quotidianamente, con la velocità che si calcola solo nello spazio. L’esperienza che ho vissuto con Battiato, “rubando” tutte le informazioni che trovavo sul palco, fuori dal palco, me lo ha mostrato come un uomo che sapeva tutto quello che io avrei dovuto conoscere, imparare rispetto ad allora nei prossimi dieci anni. C’è stata una accelerazione tale per cui finita la tournée ero cresciuto moltissimo, di qualche anno. Battiato l’ho visto, e lo vivo oggi nel ricordo, come colui che mi ha battezzato ma in questo senso, quello proprio artistico, velocemente, non solo umanamente quindi. Sono cresciuto come artista veramente in pochi mesi.

Quali sono le cose più importanti che senti di aver carpito e capito, attraverso di lui?

Ho capito subito che la cosa più importante era essere se stessi, e identificabili in ogni momento, nel bene o nel male. Non era importante piacere, piacere a tutti, come non lo è ora ma essere assolutamente riconoscibili; nel momento in cui ti dai agli altri devi essere identificabile, è l’unico strumento da utilizzare fino in fondo, la propria persona. Dalla tua filosofia, il tuo modo di interpretare il concetto di arte, di comunicazione, di espressione, ai tuoi segni inconfondibili, che devono essere riconoscibili sempre.

A proposito di identità e di crescita: tu hai avuto un percorso in assoluto non proprio di nicchia, diciamo un po’ “defilato”, trova tu se vuoi la parola giusta per definirlo, visto dal di fuori.

Sì, è stato un percorso assolutamente personale nel bene e nel male, non mi sono mai posto nell’ottica di essere una star nazional popolare. Semplicemente fin dalla prima pubblicazione, quando la EMI mi diede la prima stampa di A Berlino… va bene, la guardavo e la rigiravo, la misi sul piatto e l’ascoltai, e allora mi sono detto: ragazzo mio, non sarai mai nazional popolare. Era una cosa che apparteneva alle mie corde ma mi rendevo conto che non era così accessibile da parte di tutti. Per cui per me era abbastanza chiaro che avrei fatto un percorso alternativo, ero molto diverso da quello che la discografica voleva o mi avrebbe chiesto. Non a caso poi, ho fondato una mia etichetta (Discipline, ndr) con delle mie edizioni, proprio per essere svincolato da limiti che onestamente non riuscivo a sostenere.

Torniamo per un momento a Battiato: quello con lui è sempre un paragone molto importante, come anche quello con Bowie nel tuo caso. Gli artisti a cui uno ti accosta sono sempre molto forti, il meglio della nostra generazione. Possiamo dire quindi che quello che non hai mai voluto, o ricercato, quel tocco pop che poi ti permette di dare delle canzoni molto ascoltate e molto ascoltabili, preferendo rimanere nelle tue atmosfere?

Devi sapere una cosa che forse ho detto poco a tutti, la musica mi ha sempre annoiato. Intanto perché la musica per me rimane uno strumento, non è un punto di arrivo. Pensa che attraverso il suono io volevo fare cinema… cioè creare delle immagini, viaggiare. Sentire una song fine a se stessa, semplicemente per dire che è una bella canzone, non mi interessa. Mi interessa evocare delle immagini, e magari delle immagini non fisse, anche in movimento, che assomigliano di fatto più al cinema che non alla fotografia. Ascoltare una song e ascoltare album di canzoni mi annoia veramente. Le mie e quelle degli altri. Forse non ho mai cercato di fare la song anche per questo motivo: non è che non sia nelle mie possibilità – dopo un po’ di anni ed esperienza, sai come confezionare una song di tre minuti e mezzo, magari facendo anche il “paraculo” lasciami dire; non è un problema realizzativo o componitivo. È proprio un problema che mi stacco prima da queste cose. Se non sono coinvolto emotivamente quando scrivo, quando compongo rispetto a me stesso, coerente, davvero sono infastidito. Ciò mi ha sempre deviato dalla possibilità di essere più concentrato sul come arrivare alla gente.

Mi viene allora naturale di chiederti com’è che non hai mai fatto della musica per il cinema, della musica per immagini. Up the line, per esempio, è un album molto strumentale, o possiamo prenderne anche altri togliendo il cantato: perché non hai mai tentato, o trovato una persona giusta che tentasse per te, di fare colonne sonore?

Perché non ho avuto culo! Non mi è successo. Io l’ho sempre sognato, ma onestamente non mi ha cagato nessuno! (ridono). A parte gli scherzi, sicuramente non ho trovato i canali giusti, ma anche qui per mia pigrizia, forse perché non sono il tipo… insomma Carlo, non ho mai bussato alla porta di una casa discografica nella mia vita. Sono intellettualmente pigro, ma forse non ho nemmeno le doti manageriali che molti miei colleghi hanno perché hanno dovuto svilupparle. Ho fatto due Sanremo, sei Festivalbar, tutte quelle cose “da bar” proprio, sono andato da Raffaella Carrà a contare i fagioli, da Baudo, da Mike Bongiorno… ma “a mia insaputa” ci sono andato! Nel senso che ero sempre fuori luogo, e non sapevo perché ero lì. Mi chiamavano, e andavo anche lì.

Al di là della qualità del prodotto, che è indubbiamente ottima, penso che ti chiamassero perché si rendevano conto che intercettavi un gusto e un modo di essere, un po’ come i Måneskin in scala molto maggiore ora. Una sensibilità appartenente ai ragazzi di una certa età ai quali loro non potevano arrivare per ovvi motivi se non tramite te. Eri in sintonia con quello che stava accadendo, dal punto di vista musicale e forse anche sessuale.

Può essere sicuramente un motivo. Io parlavo con loro che mi invitavano, ma non capivo molto bene cosa potessi fare a Domenica In!

Hai portato avanti una certa linea e non l’hai modificata molto. Ho ascoltato il tuo album fatto insieme a Luca Urbani e mi è piaciuto, mi è sembrato anche differente dagli altri tuoi lavori. Perché non hai continuato a variare di più, intrapreso strade più eclettiche rispetto al tuo standard? Che è uno standard molto alto. Ma il concetto Bowieano, quello di cambiare anche a seconda dei periodi, dei tuoi momenti di ricerca?

Probabilmente hai ragione, non lo so. Qua e là nella mia discografia, a parte Up the line, ci sono molti momenti diversi e atipici rispetto alla “caratteristicità” di ciò che è più conosciuto. Però effettivamente ho seguito una linea di coerenza emotiva mia, semplicemente un flusso libero, che ha condotto la mia esistenza, quindi non mi sono mai posto il problema di dover per forza essere qualcosa d’altro, di trovare strade nuove… riallacciandoci al discorso di prima, sarà perché non ho mai cercato nessun tipo di consenso in più, o diverso.

Avresti potuto operare più collaborazioni? Le collaborazioni ampliano la palette dei colori, come dicevo nell’esempio con Luca Urbani, ampliare le tue cose mischiandole con anche i colori di qualcun altro.

Sicuramente. Adesso sto collaborando con Eugene che mi segue live, abbiamo già collaborato anche discograficamente in passato (Garbo fa parte dell’EP Radiowave, uscito nel 2019 per Wall of Sound UK, ndr), ho sempre cercato collaborazioni, non facili da trovare in questo Paese. Ho collaborato con Matia Bazar, con Antonella Ruggero, con altri. Ma sai, fuori da un certo tipo di raggio d’azione, non è che poi io mi muova su territori affollatissimi in questo panorama. C’è tanta competitività, gli aspetti umani sono poi anche complessi, in un ambito dove secondo me non dovrebbe esistere competizione. Io ho lasciato sempre le mie porte aperte; le soglie non sono facili da varcare, però…

Oltre a Bowie, Sylvian, Ultravox – quelli che insomma ti assomigliano, almeno nel loro “estetismo” – hai trovato altri artisti che ti hanno influenzato e dunque disponibili (figurativamente) a entrare nella tua musica?

Tanti mondi sonori che io ho ascoltato, dai Radiohead a Tricky, dai Massive Attack a Sakamoto, i Talking Heads… voglio dire, ci sono tante cose, ovviamente in ambiti che mi affascinano un po’ di più, con cui sono entrato in collisione. Ci sono mondi che in modo più o meno rilevante si sono scontrati o incontrati con i miei gusti. Ecco in Italia… a parte le collaborazioni avute e citate, il panorama è un po’ quello che è, per quanto riguarda poi i miei interessi artistici e musicali. Tu citavi prima un gruppo che oggi è riconoscibile anche all’estero, i Måneskin, ma sai, di gruppi così ne ho incontrati in quarant’anni a centinaia. Non basta suonare un basso una batteria e una chitarra insomma, e truccarsi un po’ gli occhi, queste cose io e altri le vivevamo già quarant’anni fa… se non si aggiunge niente di nuovo, io sono poco interessato alle cose.

Penso a una tua battuta che ho letto da qualche parte. Anche un po’ datata come battuta: «Se io fossi nato a Londra invece che a Milano, la storia sarebbe stata diversa». Lo pensi ancora?

Ma no! Fu una battuta di un giornalista del Corriere della Sera fatta anni fa, da lui, anche perché io sono nato non a Lomazzo ma a Milano, che è già una metropoli, quindi non c’è molta differenza. Sono diventato musicista proprio perché sono nato in Italia, magari sennò avrei fatto il fruttivendolo in America… Ti cito solo un piccolo aneddoto: io ho dei parenti negli Stati Uniti, si sono trasferiti a New York City dopo la prima guerra mondiale; uno di loro, detto “Ghighi”, diventò un personaggio molto importante: non pubblico ma un industriale, un imprenditore noto, pensa che aveva questa azienda che produceva pellicola cinematografica vergine per Hollywood. Quando venne a trovarci in Italia ospite della mia famiglia, io ero tra il primo e il secondo album pubblicato, questo Ghighi era ricchissimo, viveva nella zona residenziale a Manhattan. Con il suo accento americano mi disse: «Renato, trasferisciti in America, ti posso dare una mano!», e io risposi «Accidenti io ho un contratto qua con una multinazionale (la EMI, ndr), sto affrontando il secondo disco». E lui: «Comunque pensaci, vieni da noi, ti faremo fare delle belle cose». Non andai mai. C’ho pensato tante volte, se fossi andato magari a quest’ora sarei amico di Al Pacino, di De Niro e facevo l’attore, oppure facevo musica per film, ecco così avrei trovato come fare musica per film! Magari lo farò… in via internettiana, senza trasferirmi a Manhattan.

Questo nuovo tour sarà lungo o breve?

Diciamo che è un tour aperto. Siamo passati da Milano a novembre, in dicembre da Bologna; tra febbraio e marzo saremo in Svizzera, a Lugano, poi Pordenone e altro ancora. Vediamo anche dato il periodo pandemico come si metteranno le cose.

Stavo leggendo stamattina una recensione, di Marco Bercella su Ondarock, di Gialloelettrico. Definiva la tua musica “romanticismo per cuori moderni”. Ti ci ritrovi?

In parte. Non completamente, mi sembra un po’ restrittivo, ma in parte mi ci ritrovo. In realtà sono anche più teso di quello che lui probabilmente ha letto di me, ma ovviamente viene fuori a tratti. Magari io ho una percezione di me che non è proprio definita, come invece lo è per Marco.

Termino chiedendoti, guardando al Garbo di oggi rispetto a quello di quarant’anni fa: come sono cambiati i tuoi temi?

È cambiato il punto di vista, come ti dicevo, il modo di vedere le cose. Un altro tipo di prospettiva. Ho sempre affrontato temi che non hanno scadenza: non mi sono mai occupato di racconti, di cronaca, non sono un giornalista. I temi che non muoiono mai sono quelli legati all’esistenza, legati al senso della vita stessa. Sono soggetti enormi da guardare, quindi i punti di vista possono essere milioni o miliardi. Io mi sento cambiato in questo, nel modo di guardare agli accadimenti.

Fuori dalle finestre è buio, Garbo si accende un’altra sigaretta, e ora la nebbia sembra entrare anche dai vetri. Come a Berlino quel giorno che non sappiamo mai qual era, e come ogni altra notte.

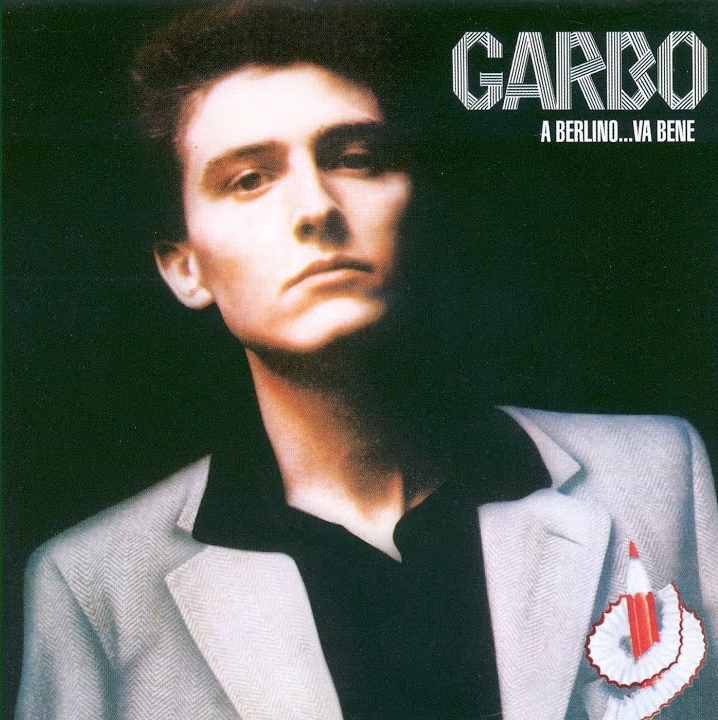

In copertina: Garbo, fotografia di Laureta Daulte

La redazione ringrazia Claire Lyndon