Giocare è una cosa seria. In un’epoca liquida e sfuggente, il gioco resta uno dei pochi strumenti capaci di restituire leggerezza alla nostra presenza nel mondo, permettendo a realtà e immaginazione di coesistere su un piano squisitamente umano. Ce lo hanno insegnato i libri di Bruno Munari, l’analisi storica di Johan Huizinga, i romanzi di Julio Cortázar.

Non stupisce, allora, che nell’ultima riga del suo A domanda rispondo. Divertimenti e ambasce di un autore di quiz (nottetempo), Armando Vertorano faccia propria la celebre intuizione di Rayuela, scrivendo: «In un certo senso, ogni gioco è il gioco del mondo». Un’affermazione già potente di per sé, che acquista ulteriore intensità se si considera che arriva da un autore televisivo esperto proprio nell’arte – insidiosa, ma affascinante – di fare domande.

Vertorano, scrittore, sceneggiatore e autore di lungo corso, si definisce con orgoglio “domandiere”, mettendo in luce una figura professionale ancora poco esplorata, nonostante l’ampia letteratura di studi massmediatici degli ultimi decenni. Il domandiere, spiega, è qualcosa di più di un semplice autore: è un artigiano dell’osservazione, qualcuno che sviluppa un filtro percettivo attraverso cui leggere il mondo per ricavarne domande.

Nel suo libro – un ibrido intelligente tra autobiografia professionale e riflessione culturale sul quiz – Vertorano ci accompagna in un percorso fatto di scrittura, ricerca e intuizione. L’atto del domandare, ci dice, è un lavoro minuzioso che può invadere ogni aspetto della quotidianità, a patto che resti ancorato a una dimensione ludica. L’homo ludens di Huizinga, del resto, è una delle sue principali bussole per navigare nel mondo degli show a base di domande.

«Il bravo domandiere deve essere in grado di spulciare libri e siti internet con un approccio creativo, perché tutte le informazioni fredde che si ritroverà a selezionare andranno poi trasformate in un momento di intrattenimento». Intrattenere, però, non significa soltanto divertire. Come emerge chiaramente dalle dettagliate procedure di verifica e dalla stesura delle note che accompagnano ogni domanda, l’obiettivo è anche sintonizzarsi sul senso comune del tempo – senza però appiattirvisi. «Alla luce di questo – sottolinea Vertorano – appare ancora più evidente come il quiz in generale, e le domande in particolare, siano una cartina di tornasole non solo dello stato dell’arte della cultura di massa ma anche dei suoi cambi di sensibilità e delle sue reazioni di fronte a determinate circostanze».

Le pagine dedicate all’evoluzione delle domande nei quiz televisivi sono, in questo senso, un autentico specchio della società: a volte lucido, a volte deformante. Se negli anni Cinquanta Lascia o raddoppia? rifletteva un’Italia in cui il concorrente era un esperto solitario in campi spesso eccentrici, con l’arrivo degli anni Ottanta e della televisione commerciale, il baricentro si è spostato sul telespettatore. Il focus non è più su chi partecipa, ma su chi guarda.

Vertorano individua così una «regola aurea sempre valida: se un tempo si scriveva per il concorrente, oggi si scrive per lo spettatore. Nei quiz la narrazione ha preso decisamente la strada della realtà, andando a intercettare quel bisogno di reality che dai primi anni Duemila ha attraversato la televisione e il cinema. E così, proprio come le domande rivelano un ritratto della cultura di massa, anche i concorrenti sono specchio di chi siamo: rappresentano le facce, i sogni, i cambiamenti di un Paese. Oggi, dice Vertorano, quello che vediamo in questo tipo di televisione è quello che siamo: in un quiz preserale sembra esserci molta più realtà che nei social.

A domanda rispondo è un testo che si presta a molteplici letture. È il racconto di formazione di uno studente diventato uno dei volti invisibili ma fondamentali della televisione italiana; è un viaggio ironico e appassionato nella cultura pop degli ultimi sessant’anni (dalla Signora Longari allo scontro Pedro-Amadeus, dal signor Giancarlo di TeleMike a Gerry Scotti); è una riflessione acuta su una realtà nascosta nei dettagli e che può emergere solo grazie alla domanda giusta; è un piccolo manuale per aspiranti “domandieri”, ricco di indicazioni su come si cerca, si scrive e si affina una domanda; è, infine, un tentativo vivace di rianimare il discorso televisivo in un’epoca dominata dall’iperconnessione e dal deficit attenzionale.

Non manca, infine, uno sguardo al futuro. Vertorano si interroga su quale sarà l’evoluzione del quiz e chi ne saranno i nuovi protagonisti. Forse, dice, bisognerà partire dal pubblico stesso, capovolgendo ancora una volta le regole del gioco. «Oggi è evidente – scrive – una tendenza al dibattito aggressivo, alla polarizzazione: ogni nuova conoscenza si trasforma in uno scontro dogmatico. Sarebbe interessante sublimare tutto questo in un gioco capace di metterlo in scena e, magari, svelarne l’inconsistenza».

Magari vedremo più tecnologia, più interattività, e continueremo a importare format da contesti più dinamici del nostro. Ma una cosa è certa: fare domande resterà un modo potente per esplorare il mondo e capire dove siamo.

A noi non resta che sperare di azzeccare la risposta giusta.

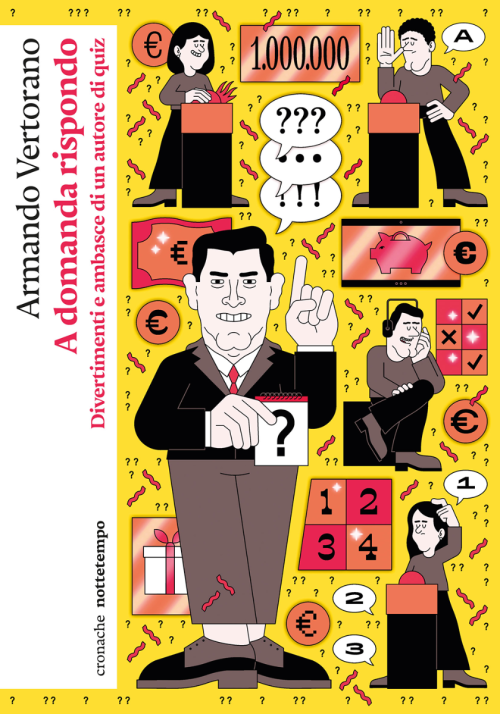

In copertina:

Quiz Show (Robert Redford, 1994), particolare della locandina americana